【ブログ新規追加1419回】

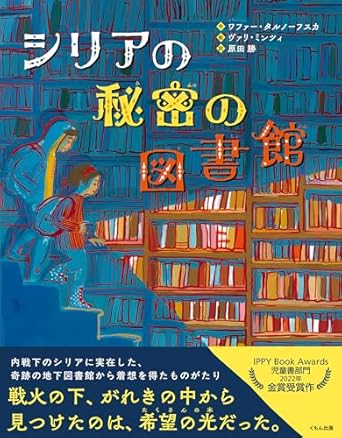

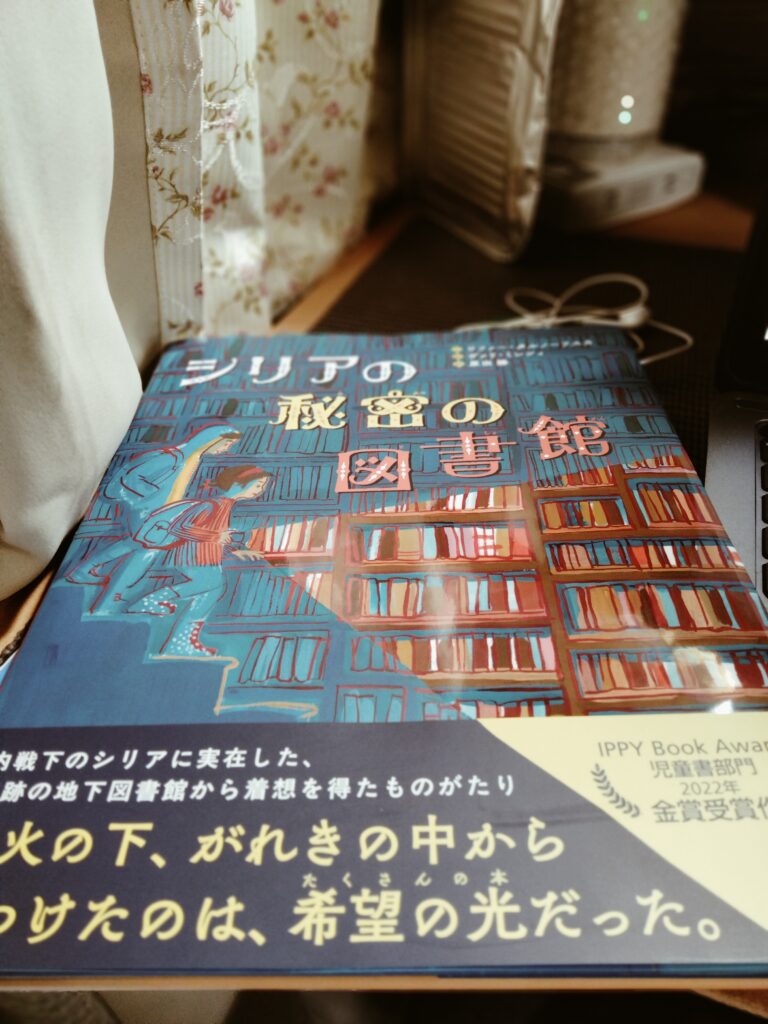

『シリアの秘密の図書館』作;ワファー・タルノーフスカ 絵;ヴァリ・ミンツィ 訳;原田 勝(くもん出版)

◎ 簡単レビュー

日常を破壊された人々が希望と安らぎを見出したのは、街から集められたたくさんの本だった――。レバノン内戦経験者である著者が、内戦下のシリアに実在した秘密図書館から着想を受けて紡いだ物語絵本。

なぜ、人間には本が必要なのか。困難な状況下でこそ発揮される、図書館の存在意義とは。

IPPY Award児童書部門金賞をはじめ、数々の賞に輝く話題作。小学校中学年から。

=あらすじ=

ヌールの暮らすダマスカスは、かつて花々の香りにあふれる美しい街だった。

しかし内戦が始まってからというもの、街は危険な戦場へと一変し、ヌールたちは地下シェルターでの避難生活を余儀なくされるようになる。

そんななか、ヌールとそのいとこ・アミールはあることを思いつく

――秘密の地下図書館を作ろう!

やがてふたりが作った地下図書館は、恐怖と不安に苛まれるダマスカスの人々にとって、希望の光となっていく。

=受賞歴=

2024年 Anne Izard Storytellers’Choice Award受賞

2023年 Nautilus Book Awards金賞受賞

2022年 IPPY Award児童書部門金賞受賞

★★★

富山旅では、仕事をすべておいて行ったので、23日帰宅してから会社の連絡や仕事の案件を見ようと、PCを開いたら、『シリアの秘密の図書館』の情報が溢れていた。

内戦下のシリアでがれきの中から市民が本を集めた実話に基づく絵本として昨年、我が社で出版された翻訳絵本。装丁がとてもきれいな一書である。

10月20日、91歳のお誕生日を迎えられた上皇后さま「上皇后さまの愛読書」として、今回新聞各社・TVメディア各社で紹介された自社の翻訳絵本。(上記にリンクしたのは毎日新聞記事から引用)

この情報を持って、旅から帰った翌日から、本書の見本を携えて、書店営業を展開している最中だ。

メディアの露出が出たとたんに緊急重版となった。素晴らしいことだし、とても嬉しい。

11月11日以降、各書店に積まれる予定。

現在の、シリアの内戦状況を調べてみた。

2024年12月にアサド政権が崩壊し、14年にわたる内戦は終結しましたが、国内情勢は依然として不安定であり、人道支援が必要な人が多数存在しています。多くのシリア人が国内で避難生活を送っており、治安は極めて不安定なため、多くの地域に退避勧告が出されています(AI検索による)

上皇后さまは読書の時間も大事にし、新聞記事で紹介された本を気に留めて取り寄せる場合もあるそうだ。

ということで、嬉しい仕事上のできごとを書きとめた。

それでは、また!

---------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2020年10月27日記事

『SunTAMA Style』2021年10月27日記事

『SunTAMA Style』2022年10月27日記事

『SunTAMA Style』2023年10月27日記事

『Life Tour21st』2017年10月27日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1068460037.html 「路線バスと徒歩で行く小さな旅はいかが?」