【ブログ新規追加1461回】

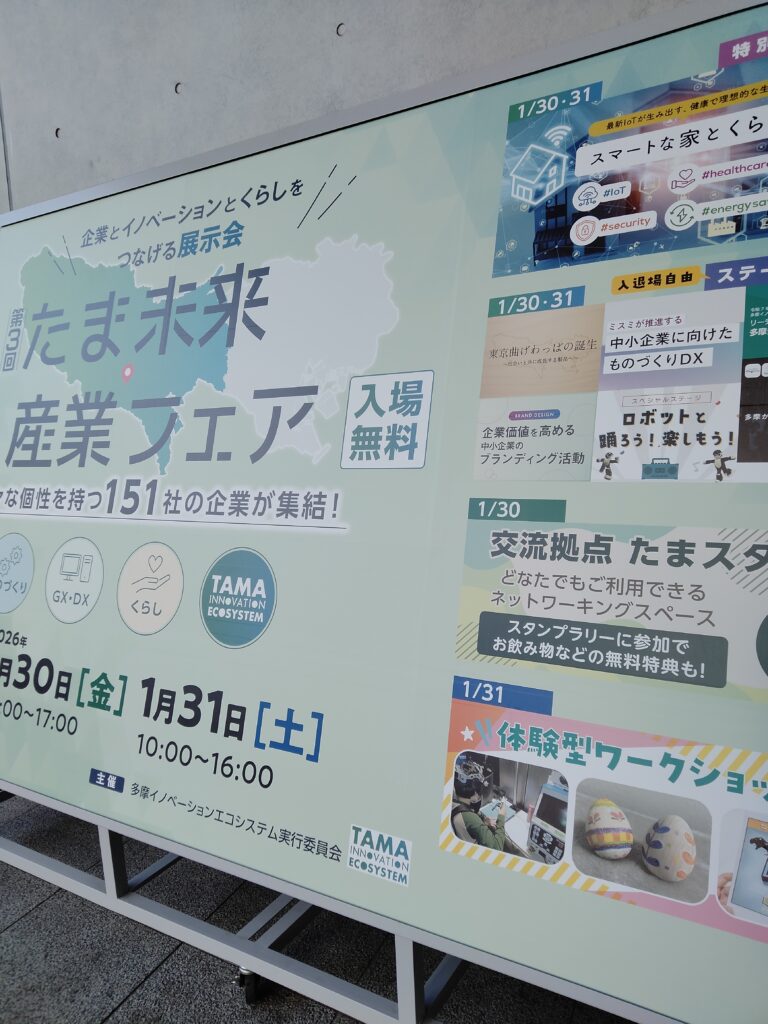

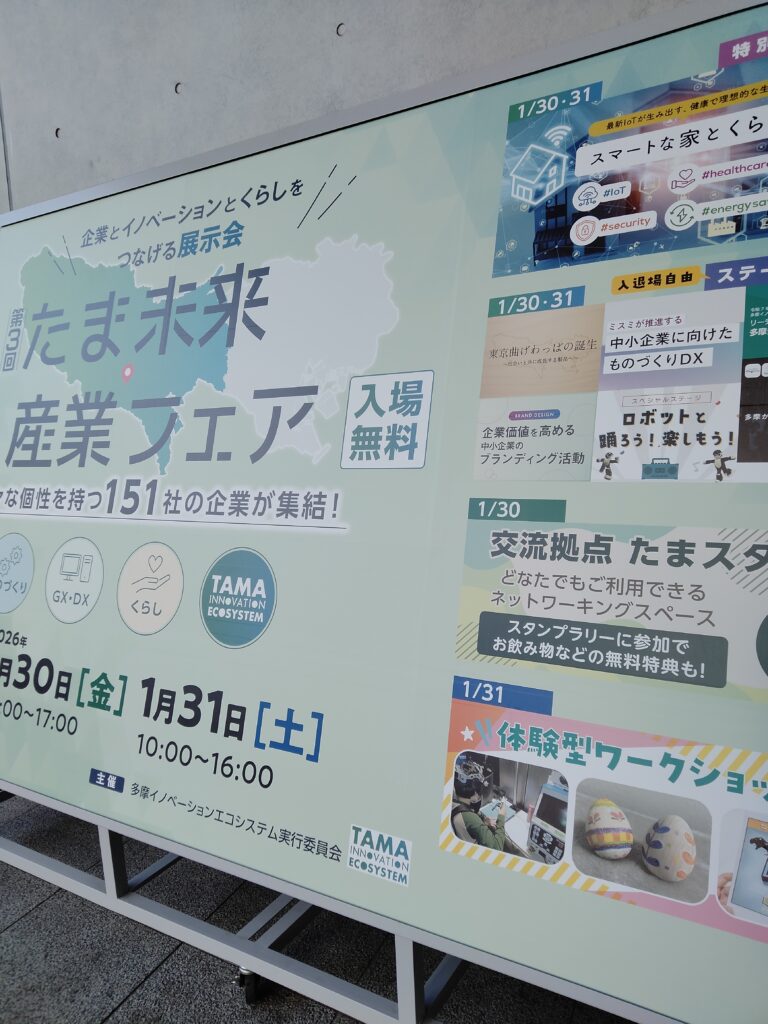

本年、1月初旬に夫から「東京たま未来メッセで多摩地域の産業祭があるけれど、行かない?」と、打診があった。

わたしは、「なにそれ?多摩地域の企業見本市みたいなものかな?」と。

さほど、興味が湧かなかったのだが、せっかく誘ってくれたんだから・・・と、参加登録だけはWEBで済ませた。

で、1月31日(土)午後から参加してきた。

会場→東京たま未来メッセ 東京都立多摩産業交流センター

今回は、産業祭全体のムードは企業様が相手ではあるが、地元八王子の中・小企業も大変多く出展されていて、一般で参加しても充分楽しめる企画が目白押しで、何か新しい技術や、知らなかった事業に出会えることを楽しみに一般参加してきた。

今回で、第3回目という産業祭。

今年は多摩地域だけでなく、東京都内・神奈川や埼玉の中小企業も参加し、総勢150社あまり。

「ものづくり」「GX・DX」「くらし」と3つの大儀があって、それをブースごとにシールラリーやsタンプラリーをしながら視察をしていく。

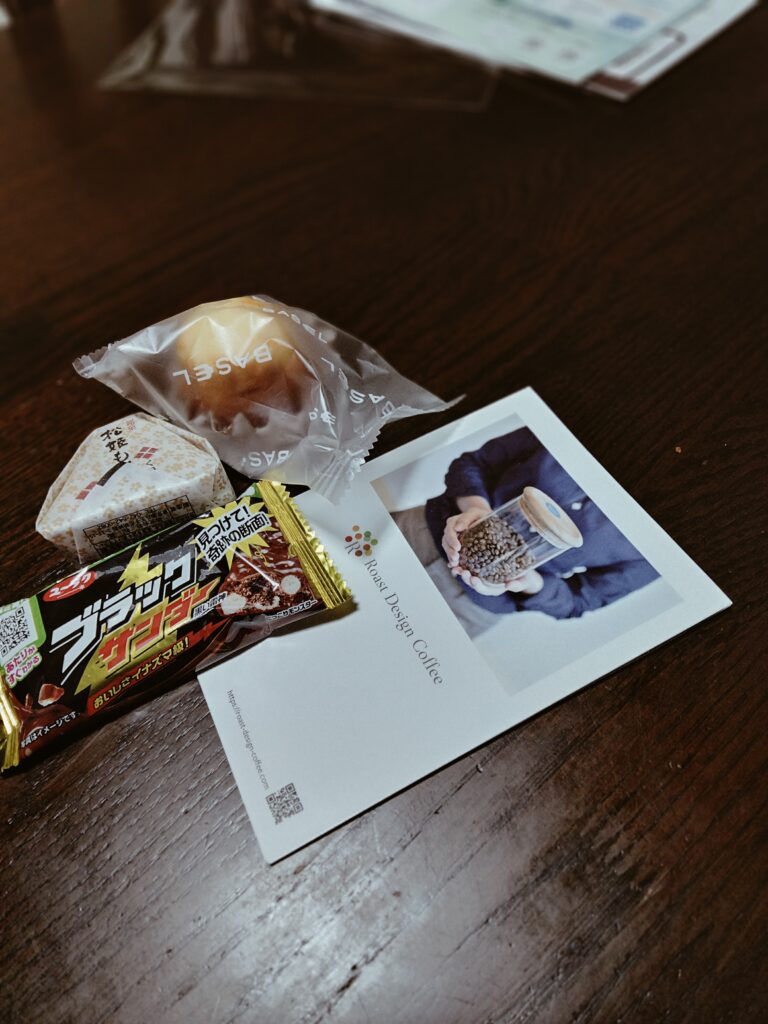

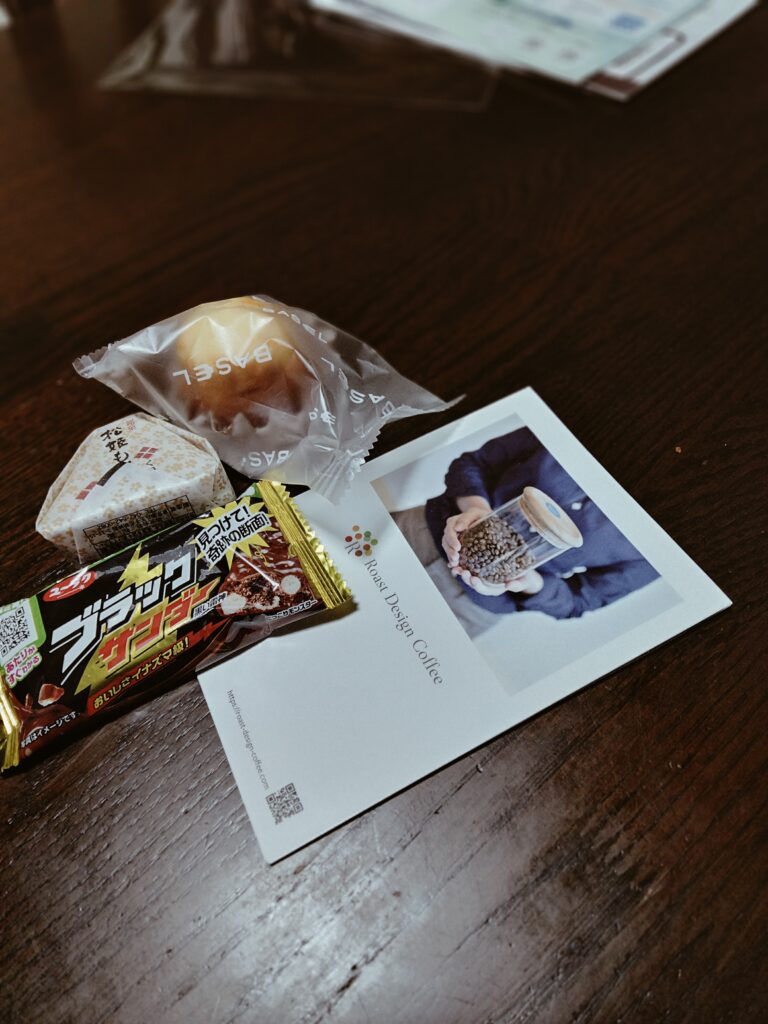

スタンプラリーや企業シールラリーでは、アンケートに記入とスタンプ&シールをすべて集めると、オリジナルノベルティやヒノキのチャーム、地元のお菓子などと交換できた。(関西万博でもスタンプラリーに興じたわたし。ここでも真価を発揮したわ・笑)

で、ゲットしたお菓子と、もう一枚は、入場時にもらえるトートバッグとパンフあれこれやヒノキのスマホスタンドなど。

これだけでも結構なお土産になる。持ち帰ってじっくりとパンフを読みながら、頂いたお菓子と珈琲で一服。

そして、産業祭は、商品の著作権、肖像権など様々な要因から会場内での撮影は一切禁止。

さて、ブースの区切りは「ものづくり」が一番出店数が多い関係でとても広かった。

ものづくりはわかりやすいが、下記にGXやDXについての概要を載せておく。

GX(GX(グリーントランスフォーメーションは、化石燃料から太陽光・風力等のクリーンエネルギーへ転換し、温室効果ガスの排出削減と産業競争力の向上(経済成長)を同時に目指す取り組みである。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、社会システム全体を刷新する活動であり、企業による脱炭素投資や「GXリーグ」での市場ルール形成などが推進されている)

そしてDX(DX(デジタルトランスフォーメーションとは、AI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用して、業務プロセス、製品、サービス、そして組織や企業文化そのものを根本的に変革し、市場における競争優位性を確立すること。単なるIT化や自動化ではなく、デジタルを前提とした新たな価値を創造する取り組みを指す)

押すな、押すなの人混みの中、パンフレットから気になった•スペシャリティ・コーヒーの企業や、•段ボールで作るおもちゃや家具の会社(わたしの勤める会社でも都内の企業で売り場什器を段ボールでデザイン・作成を依頼しているので興味津々)また、•AIを駆使したドローンを貸し出す企業や、•高尾山の麓にある印刷会社など4社を視察。

これと、スタンプ&シールラリー、セミナーブースでテクノロジーメディアの会社の対談などを聞いて最後に出口でQRから入るアンケートに答えてジュースをゲット!

約1時間の滞在で、現在の多摩地域の産業をぎゅっと!詰め込んできた。

会場のあちこちのテーブル席では企業間商談や交流などが盛んにおこなわれていた。

また、ここで出会った企業様との次の一手として、展示会では見られない研究施設や製造現場などをバスで訪問する「オープンラボツアー(無料)3社のみ」なども企画されていて、至れり尽くせりの様相だった。

たま未来産業フェア主催の本気度が凄い!意欲満々のフェアだった。

◎主催→多摩イノベーションエコシステム実行委員会(産業労働局)

展示会といえば、勤務先の出版社が出展している「東京おもちゃショー」は仕事で出動し、個人的には日本経済新聞主催の働く女性の祭典「ウーマンエキスポ」この2つは毎年参加している。

今年は、都心だけでなく、多摩地域産業にも目を向けたフェアに参加ができてとても嬉しい。

会場も地元だということをまったく忘れて、自分の知らない企業の話を聞く時間は本当に楽しい。

会場を出て、毎週通う図書館に立ち寄り、読みたい本を見つけて借りて、のんびりと徒歩で帰ってきた。

帰りの道すがら、浅川を渡す大橋のしたに二羽のシラサギが優雅に遊んでいたので一枚撮ってきた。

こんな、土曜日午後の過ごし方もいい。

ちょっとだけ、地元や地域の産業に触れてパワーチャージした、という話。

それでは、また!

-------------------------------------------------旧記事更新