【ブログ新規追加1461回】

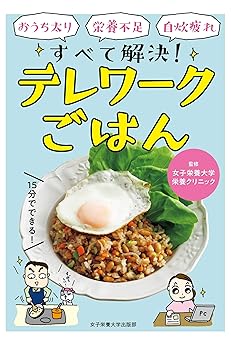

『すべて解決!テレワークごはん』女子栄養大学出版部/監修・女子栄養大学栄養クリニック

簡単レビュー

数年前は「テレワーク」など家で過ごす時間が増えた。「生活にゆとりができて健康になった」と感じている人がいる一方で、「太りやすくなった」「どうも疲れやすい」「自炊がつらい」などの悩みもよく聞く。

そんなときは、食生活のマイナスの沼にはまっているかもしれない。

★おうち時間が増えてハマりやすい「5つの沼」

一、同じように食べても太る

二、糖質中心になりがち

三 、1日2食になりがち

四、市販食品に頼りがち

五、仕事の合間についお菓子

「このようなことが続くと、生活習慣病につながりやすく、新型コロナウイルスなど感染症に対する抵抗力も低下してしまう。無理なく続けられる、新しい生活に合わせた、新しい食スタイルを見つることが、今、大切!」(女子栄養大学栄養クリニック)

3000人以上の人々の食生活を改善してきた、女子栄養大学栄養クリニックが、それぞれの沼から、効果的に抜け出す方法を教えます!テレワークなどで在宅が増えたとき、あなたの健康を守る「食べ方」と「運動」がこの本を読めばわかる。 今知りたい情報が詰まった1冊!

★健康を守る!太らない食べ方

・“4つのグループ”で簡単バランスチェック

・ちょうどよい量にごはんを調節するには

・おやつのおやつのつい食べを防止する2つのワザ!

・食べたいときは、太らない時間をねらう。

・インスタントや市販食品を簡単に栄養アップするストック!

・通勤タイムだった時間を〇〇タイムに! ほか

★栄養ばっちり!かんたんレシピ

ー 人気料理家による、とっておき、早うま栄養たっぷり料理が60品 ー

・昼ごはん は15分で!「スピード丼・めん」野菜もたっぷり!

・夕ごはん は20分で!「おかず2品」で栄養バランスととのう

・野菜をすぐプラスできる、「5分おかず」と「つくりおき」

・仕事の合間に仕込める、絶品「オーブン」「煮込み」料理など

★体力をキープする!お手軽エクササイズ

・効果的な「3つの運動」

★★★

もう、ずうっと長い間、お昼ご飯に悩み続けてきた。特に家族のお昼ご飯に。

子どもが小さい頃は、長い夏休みの毎日に。飽きずにちゃんと食べて欲しくて、あれあこれやと用意していた。

また、夫が家で仕事をするようになってからは、家のご飯をそれこそ、ここでもあれやこれやと、炭水化物モリモリで用意し続けていたが、やはりそういった別腹感覚が身体をなまし、太る原因だったよう。

そして、わたしはいつも仕事で外に出てしまうから、家に作り置きのお昼を用意することになる。

朝作って、お昼に温めるだけで美味しく食べられる「丼もの」とかが多いかな。しかし、それもワンパターン化していて、おんなじメニューばかりになってしまうし。

残り物といっても、我が家には残り物はほぼないし。食材を予定調和して購入し、使いまわすから(笑)

というわけで、長年の悩みを少し解決してくれた「お昼ご飯」の本を紹介した。

ちゃんと食べて、身体にもよくて、長続きするメニューが載っている秀逸な一冊だ。

お昼づくりに行き詰っている方には、ぜひ!おすすめよ

それでは、また!

ー------------------------------------------------旧記事更新