【ブログ新規追加480回】

『東京ドラマチックハイキング』伊藤 幸明・著(株 スタジオ タック クリエイティブ )

すてきな本をみつけた。

まるで、女性編集者の監修?みたいなコンパクトな版型と優しい文章。可愛い季節のお花だらけの写真に目を奪われた。

著者、伊藤氏はれっきとした登山家で、登山コーチングシステム代表を務められている。

この書籍が発刊された平成22年頃、すでに国内の山1200ヵ所を登頂されている。

この書籍を読んで初めて知った「軽登山」という考え方と提案を取り上げてみる。

「軽登山」とは、体力にものを言わせる登山ではなく、むしろ体力に自信のない方でも充分楽しめる登山の世界を模索し提案しているという。

さて、『東京発 ドラマチックハイキング』の簡単なレビューをしよう。

• 東京都心から行く16の山と高原・・・地図でロケーションを表示。全山が関東近郊にあり、日帰りから一泊の範囲で楽しめる。著者が「ぜひ、初心者に登って欲しい推し山」なのだそうだ。

16の山と高原(カッコ数字は標高)→高尾山(599)・筑波山(877)・赤岳(2899)・赤城山(1928)・天城山(1405)・岩山(328)・岩殿山(634)・大蔵高丸(1781)・御岳山/秩父御嶽山(1081)・尾瀬(1400)・雲取山(2017)・高山(1668)・大菩薩嶺(2057)・谷川岳(1977)・天狗山(1882)・水沢山1194)

• この本の見方

1、その山の象徴的なワンカット(フォト)

2、現場で出会える景色 ① 眼前に迫る景色(フォト)

3、現場で出会える景色 ② 登山をイメージしやすいコース(フォト)

4、各山で出会える植物やコースの状況

5、アプローチ、コース&マップ情報

6、著者のコラム

登山家でベテラン山ガイドならではの情報量の多さと、本の可愛らしい外見のギャップが面白い。

また、「激混む時期を上手にずらして登るおすすめの月」や「初心者でも気後れせず楽しめる登山アプローチの方法」など細かく記されている。

• 「軽登山」という新しい発想の山のぼりなら長く続けられる

さて、冒頭に書き込んだ「軽登山」の説明を、書籍の編集者の文中から抜粋してみよう。

~登山には、本格的なものまでを含めて様々なカテゴリーがあります。著者の伊藤さんは、この本で紹介した山をすべてスニーカーで楽しむ「軽登山派」です。

伊藤さんが推奨する「軽登山=ハイキング」では、「道のついた登山道から外れない」ことをコンセプトとしています。

そのため、この本で紹介するルートはすべて登山道(ハイキングコース)です。

紹介する山には、一部本格的な山も含まれており、安全に楽しむためには体力や経験が必要です。

しかし、季節やコースを選び、しっかりとした計画を立てれば、多くの方には実現可能だというのが伊藤さんの主張であります。

ちょっとしたハイキングを入口に、登った山のコレクションを増やしたり、経験を積んで本格登山に挑戦したりといった、様々な楽しみ方が広がります~文中より抜粋。

★★

この文章で分かった「軽登山」というコンセプトだが、スニーカーで行けて、登山道がちゃんとある山を、計画的に登ろう!という極、単純な話みたいだ。

しかしこの中には、大変重要な着目点がある。

「登山道を外れない」というのは、よく動画(You Tube)などで見られる「岩山」や「道がない」などの無理な登山は「しないことに徹する」という話だ。

そしてもうひとつ、「ハイキングから入るのが登山」だという発想だ。伊藤氏はスニーカーで行ける山と表現された。

わたしは長年趣味で野山を歩きまわる、いわゆる頂上を目指さないスタイルのトレッキングを続けている。やはり、スニーカーでだ。

だから、行く先も丘陵や里山が多く、登山と名乗れる山へはあまり行っていない。

子どもの頃から17歳ぐらいまでは、富士山や八ヶ岳、筑波山や美ヶ原方面など数々の山に家族で登ってきた。

それも、大人になってからは、仕事や子育てなどやることに追われるうちに登山など、すっかり忘れてしまった。

この数年自分の時間が戻り、再びの登山熱が発生した感じなんだ。だから、基本的に初心者だといえる。

※ 登山レベルの簡単フローチャート(書籍より抜粋)

① 無雪期の生涯登山日数が300日を越えているか?(越えていれば次の段階へ。越えていない場合は初心者)

② 無雪期に森林限界を超える山に50回以上登っているか?(登っていれば中級者)

③ 参考コースタイムの考え方→初心者(特に中高年)は参考コースタイムの2~3割増しを目安として時間計算をしよう!

資料元→ワンダーフォーゲル編集部編『Q&A 登山の基本』山と渓谷社より

焦らず、毎月ひとつづつ挑戦したいわたしにはぴったりな「軽登山」だ。

月替わりの手帳には狙った日に、ひとつ⛰マークをつけるだけ。その⛰が今では、月の中心になっているのよ(笑)

著者のコラムで登場したすてきなエピソードは、都心で働くビジネスマンの話。

毎週土曜日の夜明けに始発で高尾山へ行き山頂まで登る。その間誰にも会わずひとり黙々と登頂を果たし、一週間を無事に終えられた儀式をするのだそうだ。

「軽登山」は外見的には「軽」だが、それが内なる探求につながるものなんだと高尾山とビジネスマンの話にいたく共感した。

スニーカーで挑戦する「軽登山=ハイキング」発想で、世界がまた広がった。シルバーウイークもハイキングに行ってくる予定。ああ、楽しい。

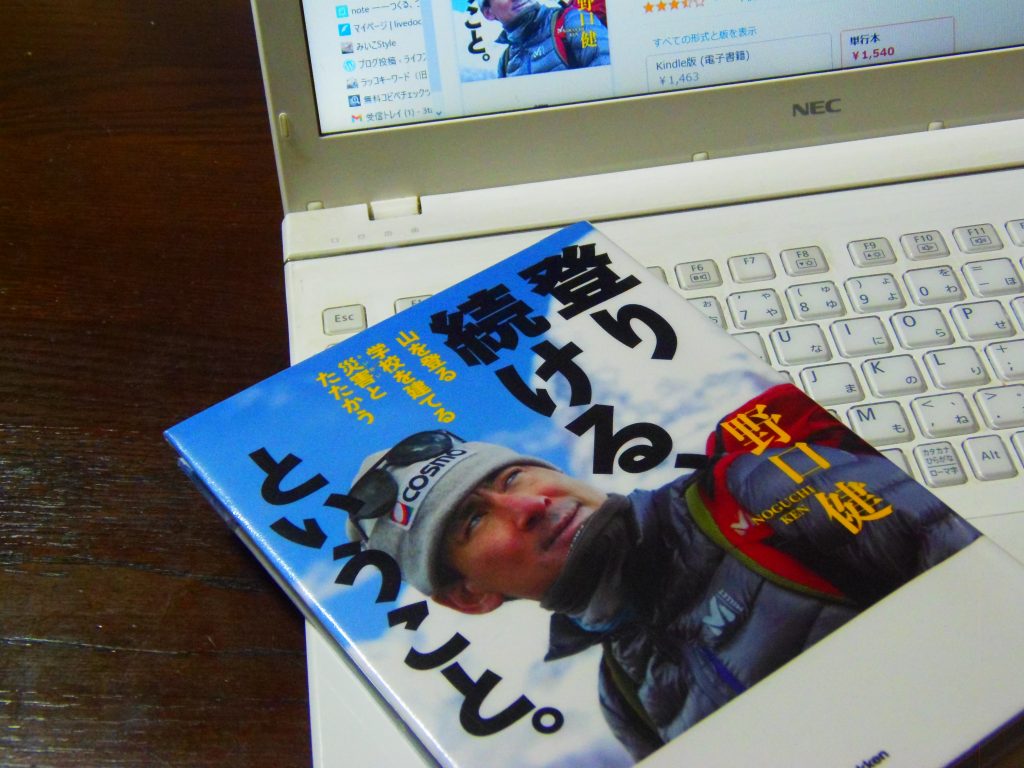

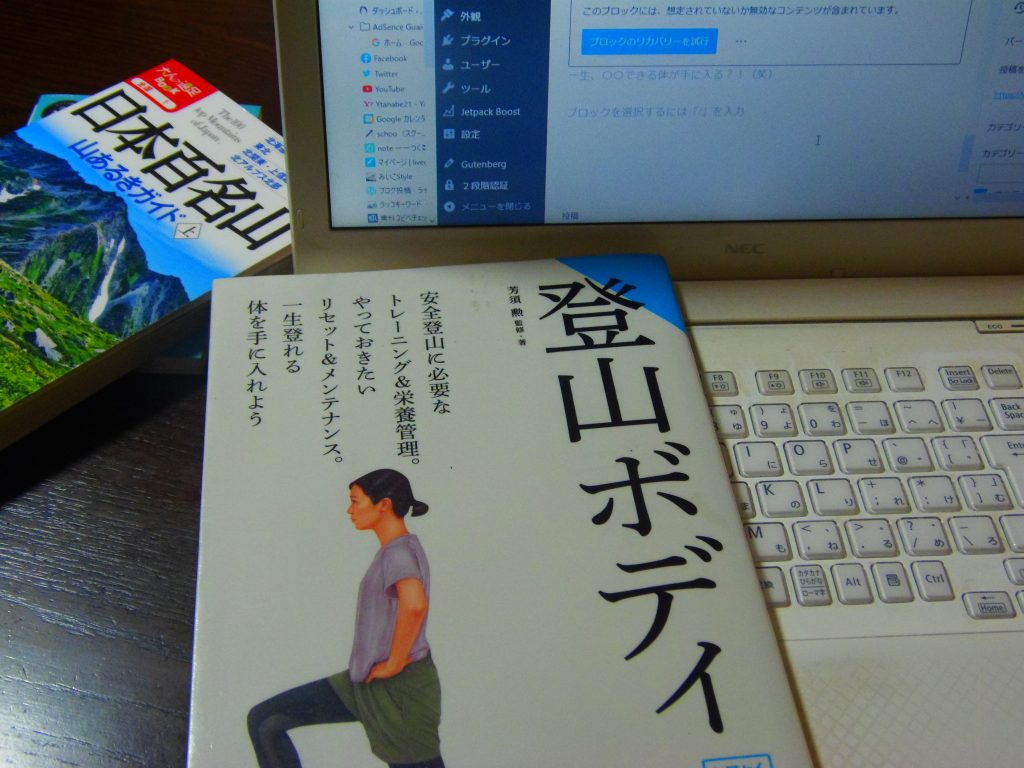

• 明日につながる身体づくり~トレーニングの大事さ

10代の頃なんてトレーニングなどまったく必要はなかった。

今、中年となってトレーニングの大事さに気が付いた。というかトレーニングなしでの山行はありえないとすら感じる。

で、明日はさらにすてきな本の紹介をする予定だ。

もちろん、トレーニングがらみでね(笑)

(2544moji)