【ブログ新規追加1238回】

8月19日のお盆明けから、ずっと口の端っこが切れて膿んでしまっていた。

ああ・・・嫌だな、こういうの。

何しろ、食事や不意のあくびをしてしまった時、切れるんだ。痛くてつらいのよ。

で、とうとう膿んでしまったら、顔のあちこちにとびひ!

仕事ではまだ、マスクが欠かせない状況だから、きれいに消毒して、毎日市販の薬でだましていた。

それが25日、日曜日の夕方、一気に顔、背中、おしり、足首、首、胸・・・あらゆる場所に飛びひした。

もう、痒くて、痒くて、汗をとるためにシャワーあびて、夜は早くに市販の薬を飲んで寝たの。

「明日の朝、一番で病院へ行く!」と、やっと決心(遅)

普段、あまり病院へは行かない。それこそ、一年に一回の健康診断と、歯医者(歯の健康チェックと治療)あとは、市販薬でなんとか済ませている。

それでだいたい治るんだから、間違ってはいないと自負してきた。

毎日、外営業で外出しているが、未だにコロナ感染はしていない。

これは、不思議なくらいなんだ。だって、最近では、夕方の満員電車は以前と何にも変わらず、すごい混みようだし。

だから、絶対マスク、手洗いは欠かせない。

こわ~~~。くしゃみや咳をする人も今では普通になったし。

というわけで、検査の結果、感染するような菌は見つからず、何等かの皮膚病に罹ってしまったのだが、口唇ヘルペス(帯状疱疹の原因菌)ではなかったのが救いだ。

殺人的猛暑(日焼け・疲労)の「つけ」がこんなところに出るなんて。皮膚が弱いってことなんだろう。

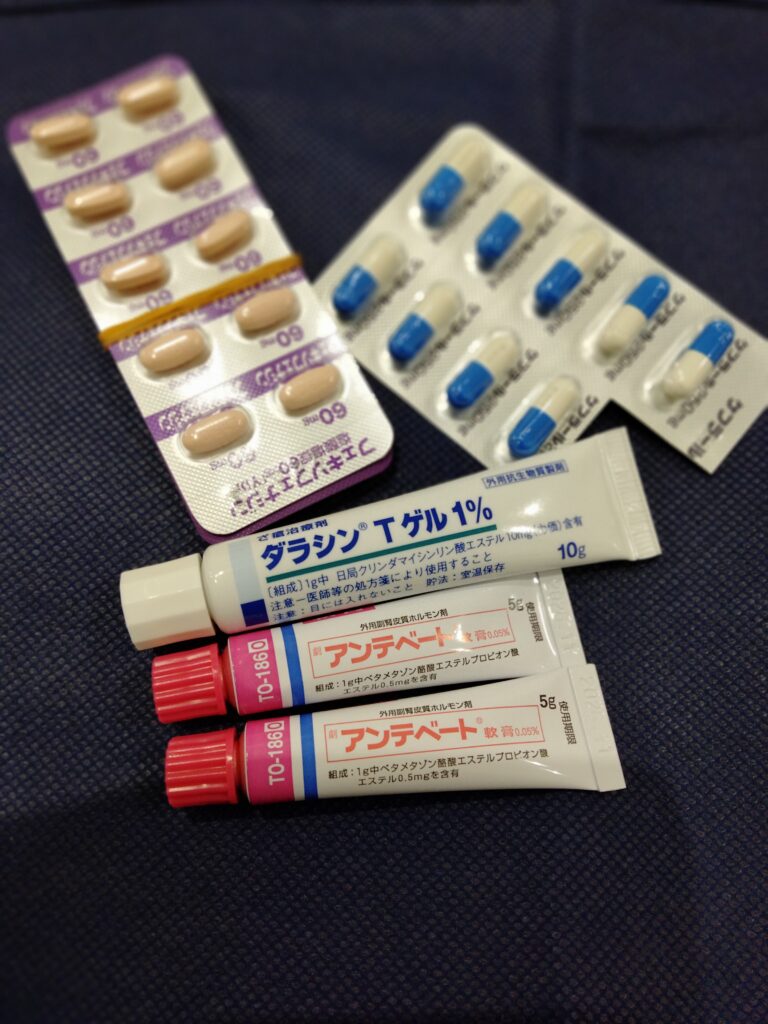

ま、いづれにしても26日に飲み薬(化膿止めの抗生物質と痒み止め)と塗り薬(顔用の抗生物質の入った軟膏、単純な虫刺されの痒み止め)を手に入れたわたしは、「ふふふ、これで勝った!」と、ほくそ笑んだのだ(笑)

それにしても、処方箋ってモノによるけれど、めっちゃ安い(この4点で1030円!)

市販薬で済ませていることが多いが、これからはもう少し、病院の受診をして処方箋出してもらったほうが、ずっと早く治るし、何よりお得だわ。

こんな当たり前のことに、今頃気づくわたし(泣)

まず、市販薬買ってみて、治らなければ病院・・・という考え方を改めるいいチャンス。ぐるっと変えてみようと思う。

わたしは、常に病気を敵対視しているから、病気に罹った時に「負けた!」と思う気持ちが強すぎるのね。

まるで、病院に速攻で行くなんて、ダメでしょ!みたいな、おかしな我慢体質が根っこにある。

もうさ、そうじゃなくて、「体がいい栄養補給をしたがっているんだから、ちゃんとメンテしよう!」と思うことがきっと一番大事なんだろう。

というわけで、台風のみならず、わたしの体の中でもちっちゃい嵐が来ていた、という話。

それでさ、やっぱり処方箋ってすごいんだ。だってほぼ半日で痒みは消えて、口の端の膿んだ場所も、それこそ速攻できれいになったのよ。

もう、処方箋様・様(笑)

では、また!

---------------------------------------------旧記事更新113

『SunTAMA Style』2020年8月28日記事

『SunTAMA Style』2021年8月28日記事

『SunTAMA Style』2022年8月28日記事

『SunTAMA Style』2023年8月28日記事

『Life Tour21st』2016年8月28日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1038157848.html 「記憶をめぐる旅」

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/393b3d8b.15139a8e.393b3d8c.937969b2/?me_id=1239090&item_id=10023984&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmaido-drug%2Fcabinet%2Fitem%2F03887566%2Fkindai_aomikan3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)