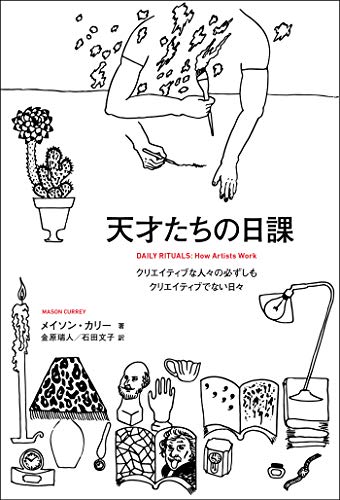

『天才たちの日課 クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々』メイソン・カリー ・著 金原瑞人 /石田文子 翻訳 (フイルムアート社)

簡単レビュー

フランシス・ベーコンからマルクス、アガサ・クリスティからピカソ、フロイトからカフカまで──

古今東西の小説家、詩人、芸術家、哲学者、研究者、作曲家、映画監督が、いかにして「制作・仕事」に日々向かっていたか?

それぞれの人物を特徴づける、日々の日課や毎日のスケジュールについて、部屋での様子や「仕事のお供」にした嗜好品など、

これまでなかった視点で、天才たちの「制作・仕事」の秘訣をコンパクトにまとめた、161人の著名人のショートショート的伝記エッセイ!

◆ヘミングウェイは毎日書いた語数を記録していた

◆フロイトの散歩はたいへんなスピードだった

◆バルザックは午前1時に起床しすぐに仕事をした

◆ストラヴィンスキーは作曲に行き詰まると倒立をした

◆マルクスには金銭管理能力がなかった

◆ピカソはアトリエでたくさんのペットを飼っていた

偉人たちの仕事の際のクセやこだわり、嗜好品、起床時間、就寝時間といった日課や生活信条をまとめることで、

知られざる彼らの素顔や、意外な事実、なるほどという納得感が満載。

ありそうでなかった、ユニークな視点!

どんな偉大な作家も、偉人も、作業の時は孤独と戦い、一人でコツコツと机に向かわなくてはいけない、というのは今も昔も変わらない。

先人たちの成し遂げてきた仕事と歴史に思いを馳せることができたら、「自分は独りじゃない」と、そっと背中を押されたような思いが溢れてくるのではないか?

好奇心と、ひょっとしたら向上心もくすぐる、発見に満ちた一冊。

ー--

• 文中より抜粋引用

作家や芸術家を志す者ならだれでも、これとまったく同じ思いを抱いたことがあるはずだ。

過去の偉人たちの離れ業を見ると、いい刺激を受けることもあるが、ひどく落ちこむこともある。(中略)

エネルギッシュで勤勉なギボンのように、休みなく仕事をし、自己不信や自信喪失とは無縁で、

われわれ凡人を打ちのめす天才がいるいっぽうで、

ウィリアム・ジェイムズやフランツ・カフカのように、すばらしい才能がありながら時間を浪費し、

インスピレーションがわくのをひたすら待って、苦しい閉塞状態やスランプを経験し、疑念と不安に苛まれた人々もいる。

じっさいには、この本に登場する々のほとんどはその中間―毎日仕事に励みながら、その進み具合に完全に自信をもっているわけではなく、

一日休むだけでも、仕事の流れが途切れるのではないかと、つねにためらいを覚える。

そして、だれもが時間をやりくりして仕事をやり遂げている。

ただし、そのために生活をどのように組み立てているかには、数えきれないバリエーションがある。

この本は、そのバリエーションについての本だ。

それを知ることによって、読者が意気消沈するのではなく、勇気づけられることを願いたい。

「はじめに」より抜粋

ー--

小説家、詩人、芸術家、哲学者、研究者、作曲家、映画監督……

彼らはどうクリエイティブを保っていたか?

フランシス・ベーコン/ボーヴォワール/トーマス・ウルフ/パトリシア・ハイスミス/フェリーニ

ベルイマン/モートン・フェルドマン/モーツァルト/ベートーヴェン/キルケゴール/ヴォルテール

ベンジャミン・フランクリン/アンソニー・トロロープ/ジェイン・オースティン/ショパン/ロートレック

トーマス・マン/マルクス/フロイト/ユング/マーラー/マティス/ヘミングウェイ/フィッツジェラルド

ギュンター・グラス/村上春樹/スティーヴ・ライヒ/マーガレット・ミード/カント/カフカ/ジョイス

プルースト/ベケット/エリック・サティ/ピカソ/サルトル/アガサ・クリスティー/アインシュタイン

ナボコフ/W・B・イェーツ/ウンベルト・エーコ/ウディ・アレン/デイヴィッド・リンチ/カポーティ

グレン・グールド/スティーヴン・キング/ル・コルビュジエ/アンディ・ウォーホル/ゴッホ…ほか161人

★★★

一昨日、自民党総裁になられた「高市早苗」氏。初の女性総裁として、歴史的な出来事となった。

挨拶の中で「ワークライフバランスを捨てる!」とおっしゃったのが特に、印象的だった。

ここで、ワークライフバランスについて説明しよう。

~ワークライフバランス」という言葉や概念は、1980年代後半にアメリカで生まれた。当初は、社会進出した働く女性が子育てと仕事の両立に苦しむ状況を改善するための支援策として始まったが、後に男性や子どものいない労働者にも対象が広がり、現在のような「仕事と生活の調和」という意味合いで定着した~

さらに彼女が力説した「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります!」という強い表現が、ちまたで大きな議論を呼んでいるそうだ。

TV演説を聞いていたわたしも、一瞬「ぎょっと!」してしまった。

もちろん、ワークライフバランスを否定する意味ではないと思うが、ワークライフバランスが、今の社会で「大切な価値観として定着してきている」ことは、たぶんご存じだろう。

当然、批判の声、不安の声が上がるのは彼女の中では想定内(だとおもう)。

何を考え、どこに向けて、鬼の首を取ったような発言をしたのだろうか?!あれでは、自民党議員さんが「働かない・働いてこなかった」と言わんばかりに聞こえた。煽りだったのかも?

一国を司る総理大臣になったからには、もっと話やすく「愛されるキャラクター」になるように願うばかりだ。

今、山から下りて来て、盛んに出没している「クマ」にならないように(笑)

わたしは「ライフ」も「ワーク」も大切。そのバランスは一大人なら、誰でも自分で操作できるのが、成熟した大人=社会人だろう。

この「ワークライフバランス」とは、自分の頭で考えて、自身の責任でそれぞれの生き方を全うすべき。(社会や所属する体制のせいにしないことが重要)

高市早苗氏も、「自身の戦い方の表明」をしただけなんだろう。そう思って実行するにあたり強く発言したのだと願いたい。

大切な就任のご挨拶で、血気盛んな強い言葉が飛び出したので、ちょっと書いてみた。

そして、『天才たちの日課』は以前にも紹介済なのだが、今回の高市早苗氏の発言をまっとうにやっている偉人ばかり(ライフよりもワーク)だもんで、再登場させてみた(笑)

それでは、また!

---------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2020年10月5日記事

『SunTAMA Style』2021年10月6日記事

『SunTAMA Style』2022年10月6日記事

「秋の声 命の声を 我聞かむ」 清流子

季節代わりから時代替わりへ、国内では政権が変わり、世界ではハイテクなAI紛争による様変わりが起こっている。ともかくも絶対悪たる核のテロへと移行させないために何ができるか考えなければならない。生存権利という次元からの人間の魔性を打ち破る、後継の連帯が必要なのだ。もちろん公私融合で!

命の声( ´艸`)