【ブログ新規追加1436回】

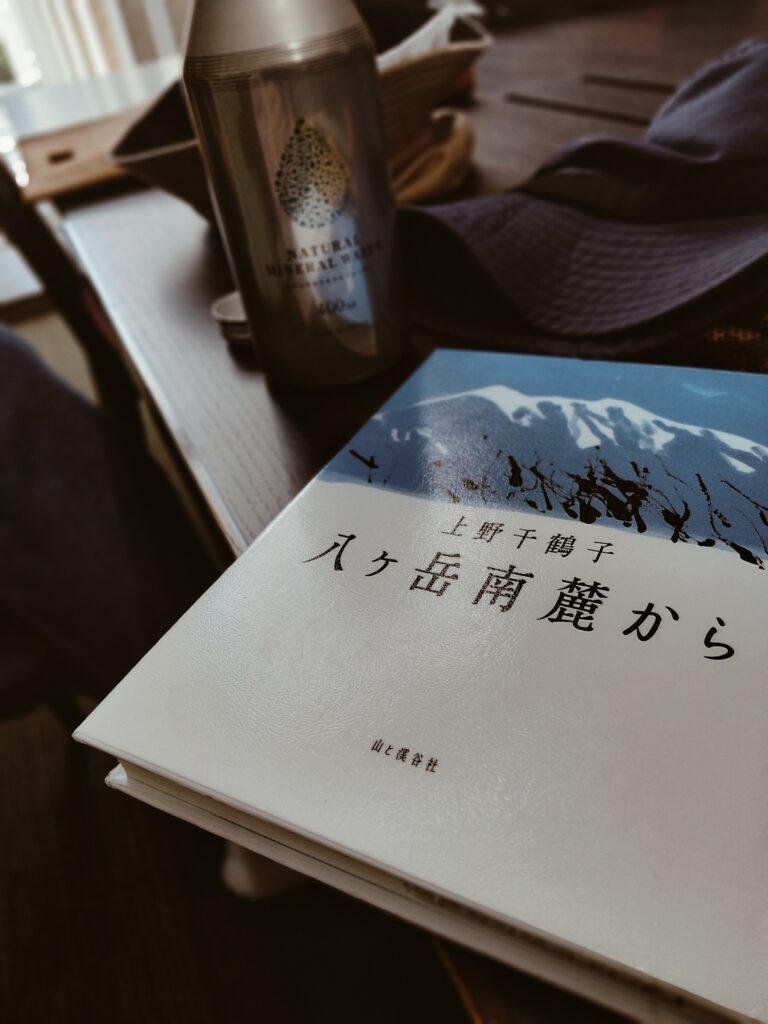

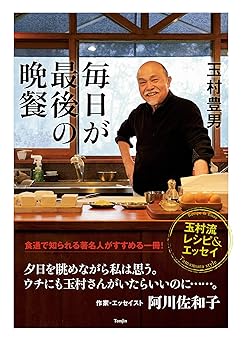

『毎日が最後の晩餐 玉村流レシピ&エッセイ』玉村豊男・著(山と渓谷社)

簡単レビュー

エッセイスト・画家・農園主・ワイナリーオーナーとして、いくつもの顔を持つ玉村豊男氏は、美食家としても知られている。

玉村氏は、ひとりでフルコースの料理をつくり、サービスができるほど料理に通じている。

そんな玉村氏も今年で75歳、妻のリクエストに応えて毎日のレシピを書き遺した。

玉村氏が50年間つくり続けてきた数多くの料理の中から最後に残ったのが、この本に記録したレシピ。簡単で間違いがなく、確実においしい料理だ。

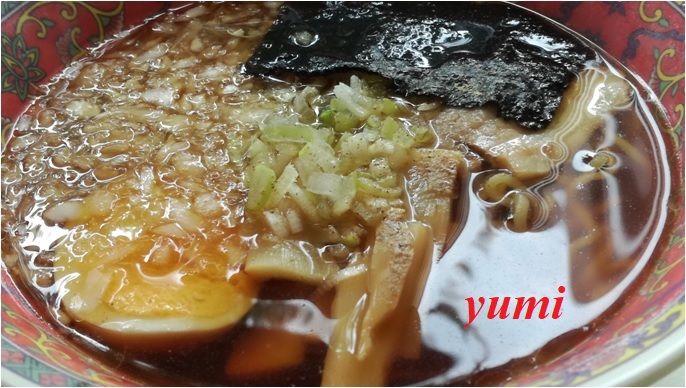

毎日の夕食を食べるとき、これが「最後の晩餐」かもしれない……と思えば、余計なことは忘れて、目の前の食卓だけを楽しむ気分になるにちがいない。

もくじ

◆第1章 きょうの夕飯

玉村邸の「毎日の晩餐」は、どのようにしてつくられているのか?。

そんな日常の食事シーンにまつわるエッセイ。

至福の時間/メシは決まった時間に食え/ウルチマチェーナ/食べるものは決まっている/バールの時間/危険信号/先ベジ白ワイン/夕食は洋食を大皿で/ダイエットはいつも明日から

◆第2章 台所の5つの火

玉村邸のキッチンには、ガス台、IHヒーター、オーブン、電子レンジ、上火グリルの5つの火源がある。

ここでは電子レンジ以外の4つの火源を使ったレシピを紹介する。

トマトのロースト/豚肩ロース肉の直火焼きロースト/野菜のグリル/キノコのカリカリ焼き

◆第3章 料理は思い出

海外の食事事情にも精通している玉村さんは、若いころから頻繁に海外を訪れている。

海外での旅と食の想い出から、素敵なレシピが完成した。

ポルトガル風タコの直火焼き/トルファンの鉄串で焼く焼き鳥(和風とタンドリ)/タイ風ホワイトカレー/玉さん式麻婆豆腐/豚ヒレ肉のオリーブ煮

◆第4章 失敗しない鉄板レシピ

誰でも簡単にできる、そんな気軽でおいしい定番レシピを厳選して紹介。

ヤギ子のエサを拝借してつくるメニューは、思わず笑みがこぼれることだろう。

ギリシャ風ムサカ/紅白のセヴィーチェ/ボリート/ミティティ/ゴーヤーチャンプルー/クーブイリチー/ナスとシイタケの旨煮/玄米チャーハン/白菜のロースト/グリーンサラダ

★★★

山と渓谷社でも、登山の本じゃなくてよ(笑)

それはそれは、おしゃれな「男の料理」の一書だ。料理を彩る「世界中への食の旅」のエピソードが楽しい。

写真もとっても素敵な一書。

この本、発刊が2020年だから、著者の玉村豊男氏は今年で80歳!

現在のご活躍は存じてはいないが、きっと今でも素敵な「最後の晩餐」を作られているんじゃないかしら?

たったひとりの奥様をもてなす最高の「料理人」なのだ。

ー--

今月は、年齢も様々な著名人の方々の書籍を3冊紹介している。

どの書籍も、「生き様」だったり、「レシピ」だったり、「元気を司る言葉」だったりの知恵と工夫が満載の書籍ばかりだった。

改めて読んで、「はあ~~~!!」っと、ため息が漏れる内容の濃さに驚いた。

これぞ、「事実は小説より奇なり」の心境だ。

だから、なにかあっても、エッセイを読むことはやめられない(笑)

さて、12月2週目の金曜日は「図書館の利用法について」を紐解く。

簡単だけれど、これまで考えたことがなかった視点が得られる書籍の紹介を予定している。

それでは、また!

ー------------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2020年12月5日記事

『SunTAMA Style』2021年12月5日記事