【ブログ新規追加1339回】

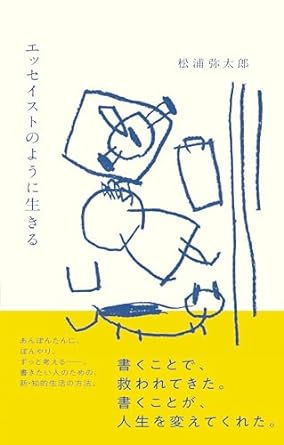

群ようこさんといえば、「かもめ食堂」(幻冬舎)で一躍有名になった作家。

簡単レビュー

いまだに優雅には書けません――と語る。

25歳で初めて原稿料をもらって以来40余年、140作以上もの作品を生み出してきた著者による「書く暮らし」。

新卒で入った広告代理店を半年で辞め、転職すること4回。拾ってもらった本の雑誌社で経理事務として働いていたときに書評を依頼され、初めて原稿料をもらったのが25歳。

それ以来、40年にわたり書き続けてきた著者が綴る、書きはじめの苦しみ、的外れな誹謗中傷のやり過ごし方、前期高齢者になってからの変化、そしてお金より大切なこと。

ひとつのことを長く続ける心構えと自立に徹した生き方に勇気をもらえる名エッセイ。

★★★

「群 ようこ」さん。なんともいい名前だと、ずうっと思っていた。

もちろん、ペンネームだ。

この名前の話もばっちり経緯が書かれている。(このくだりはかなり面白い!)

物書きが、なぜ、物書きになれたのか?それは、とても偶然だった。

何か受賞した?そうではなく、あれよ、あれよと、人の道で物書きのレールが人生に組み込まれていっちゃうんだ(笑)

「本の雑誌」社という出版社で経理事務をしていた彼女に「書評」の仕事が舞い込むのだ。

文学部出身だというだけで。ここが物書きのスタートだった。

★

ここで、書評を仕事にしていたわたしの話をすこし。

本の書評を書く仕事・・・わたしも2年と半年、書評を書く仕事を小学館のWEB制作会社で請け負っていたが、その時は「好きじゃないジャンルの本はレビューできない?」と思い込んでいた。

実は、群ようこさんもそうだったようだ。

しかし、書評は「好きな人にだけでなく、好きではない・無関心な人」に向けて書いていくのが筋だと、わたしは、書評を書く仕事をやってみて知ったのだった。

書評=レビュアーは、「ただのおすすめ」だけじゃない、本を通して「読む相手に刺さる文章を書く」ことに徹する。

それが、報酬を生むプロの仕事だともいえよう。

好き嫌いで書くのではない、まさに身を削りながら書くともいえる経験の連続だった。

そうでもしなければ、絶対読まないだろうな・・・って思う本もたくさん、会社から送って頂いたことは夢だったのだろか?

幸せなレビュアー時代だったわたしの話。

★

さて話を戻そう。

書評を書くようになった群ようこさん、当時、事務職のお給料3万円で、それ以外には「書評」は原稿用紙4枚で1万円だったと語る。

嬉しくて、涙が出たそうだ。(それは生活費が増えたことの喜び・笑)

そして、その書評連載が終わったら、かの大エッセイスト「椎名誠」氏から、続けて本の雑誌に作品を書くように!と勧められたのだそうだ。

こんな、当時の様子も克明に書いているから、物書き人生の「はじめ」を知りたい人はぜひ!本書をひも解いてみて!

いつも、飾らず、ありのままを文章にできる稀有な存在だと感じる、「群 ようこ」さん。

できるようで、とても難しい、「作品を書き続ける」人の名エッセイを紹介した。

それでは、また!

---------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2021年4月23日記事

『SunTAMA Style』2022年4月23日記事

『みいこStyle』2017年4月23日記事

https://miikostyle.blog.jp/archives/17825937.html 「平成最後の佳き日を迎えて」