【ブログ新規追加1418回】

※ 曇天の女岩とシルエットの立山連峰を撮る。

晩秋の富山旅1泊4日の移動行程を記録する。(写真は後半から)

◎10月20日(月)会社の創立記念日で休日。ゆっくりと旅の準備をする。22時30分 バスタ新宿から富山行きの高速バスに乗車。

◎10月21日(火)朝6時20分富山駅到着。北陸らしい曇天の旅が始まる~駅のマクドナルドにてコーヒータイム(朝食はバスにて済ませてある)で、立山アルペンルートの乗り換え確認やこまごまと夫と最終確認。

21日、宿泊する「富山エクセルホテル東急」に直行して荷物の一部を預かって頂く。(翌日もチェックアウト後の夜10時30分まで預かって頂いた・ありがたや)カメラリュックを1つだけという身軽になって、いざ、電鉄富山駅へ向かう。

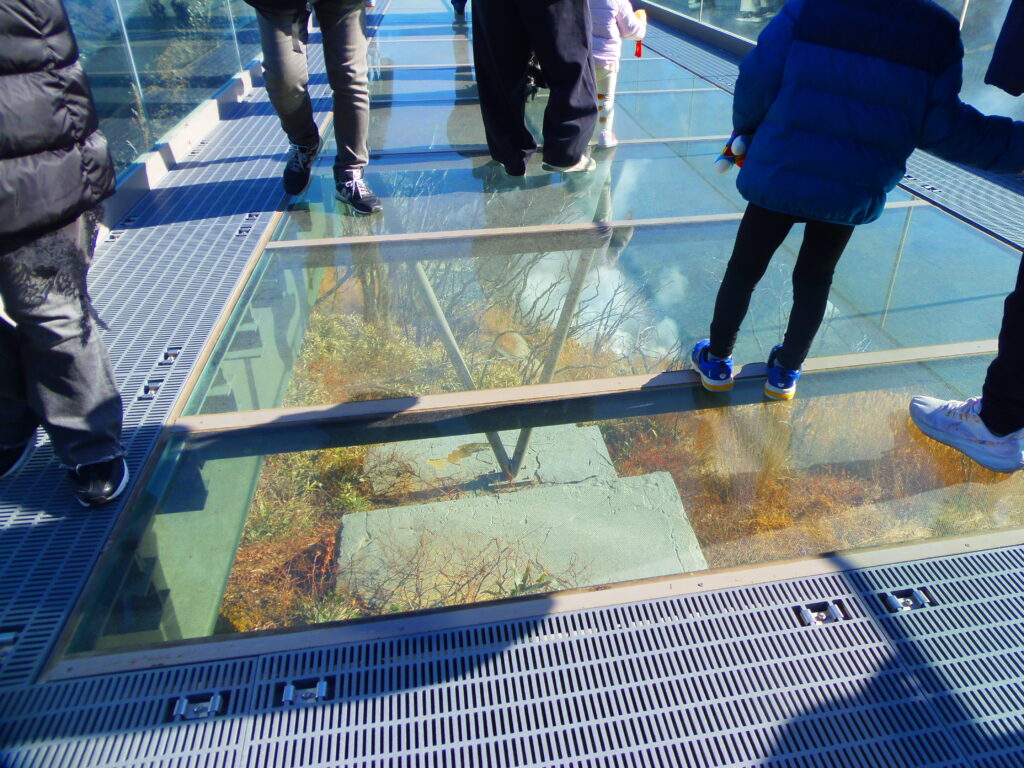

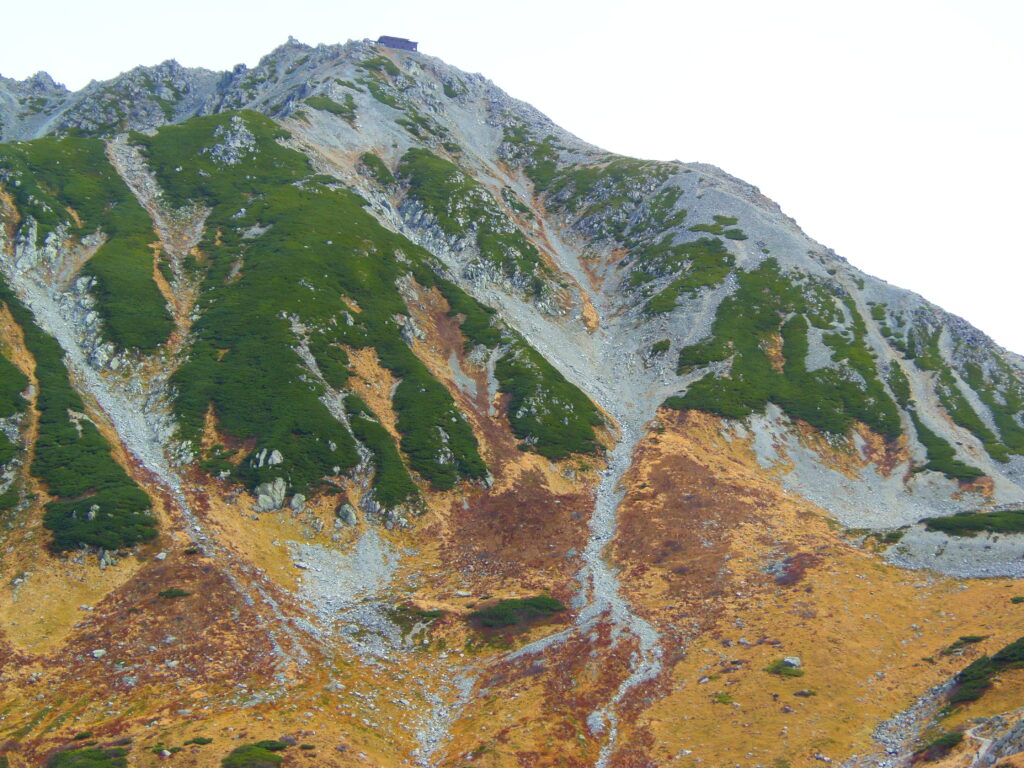

そこから一路、立山アルペンルートで紅葉登山を堪能して4時頃戻り、うまいもの横丁など居酒屋文化満載の富山駅をぶらぶらし、今が旬の白エビかきあげそば、白エビお菓子・お酒を買い込んでホテルにチェックイン。

◎ 10月22日(水)富山エクセルホテル東急の名物朝食「富山御膳」を頂く。ホテル15階展望からシルエットの剱岳を撮影。

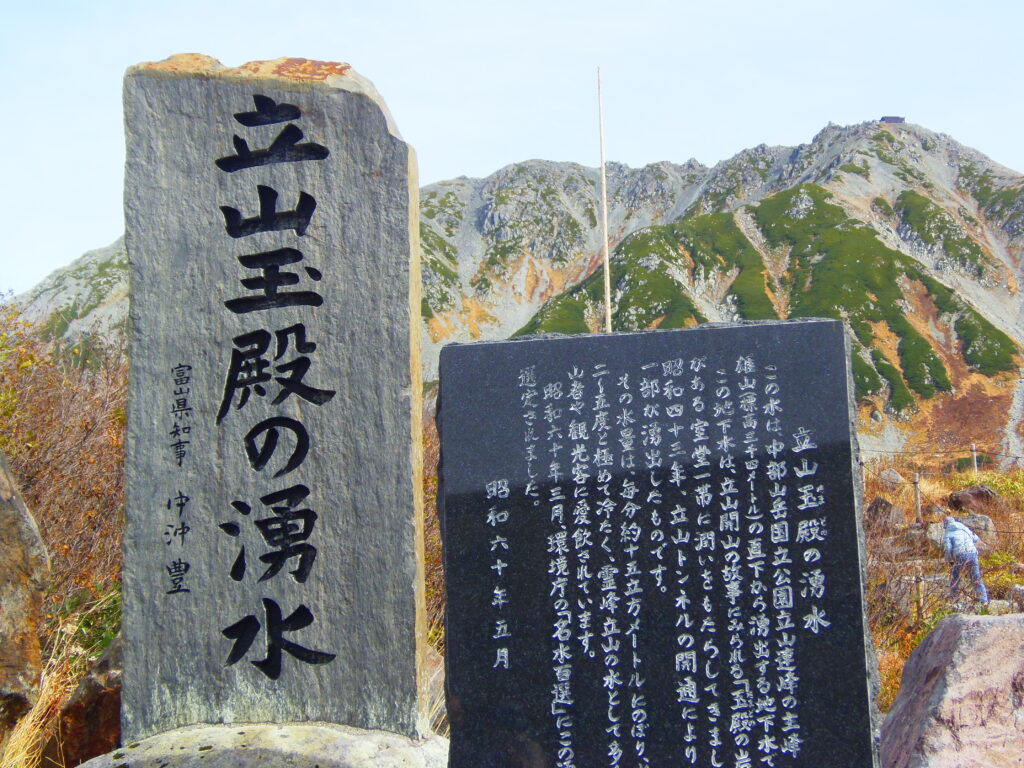

その後、富山市役所の展望にも行き、そこでも立山連峰を撮影。市役所で富山名物ますの寿司を購入しチェックアウト前に頂く。

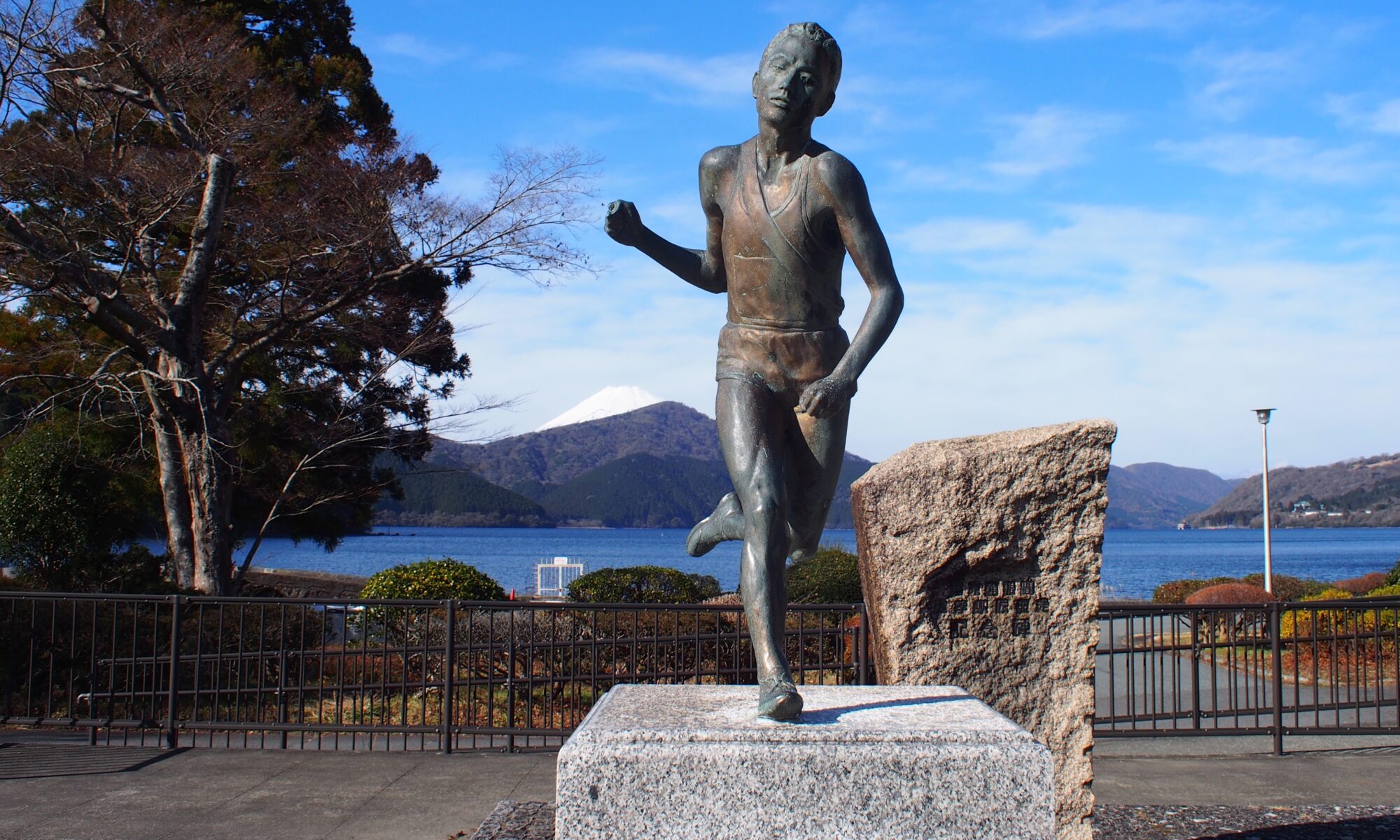

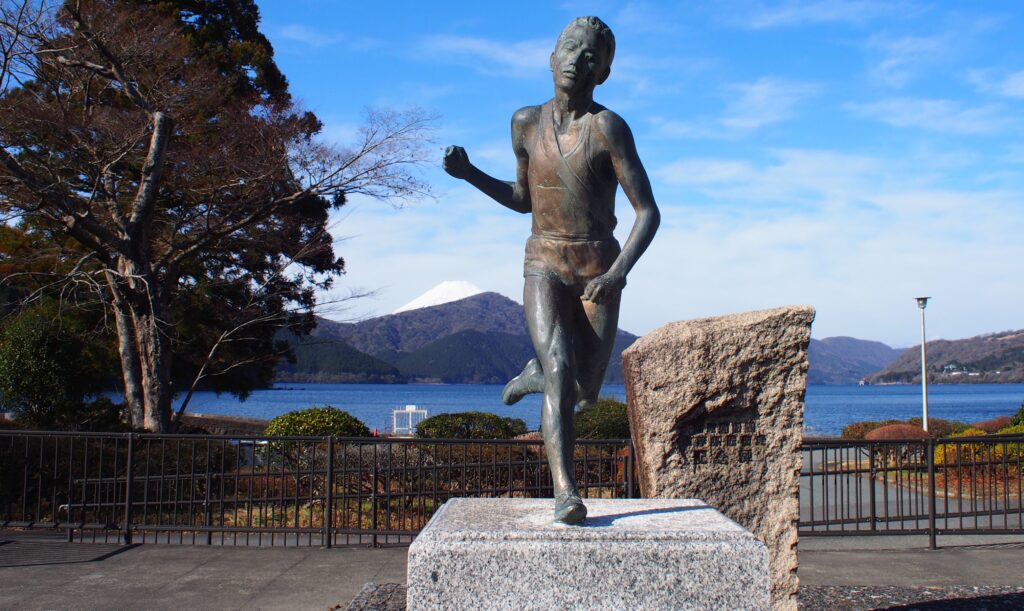

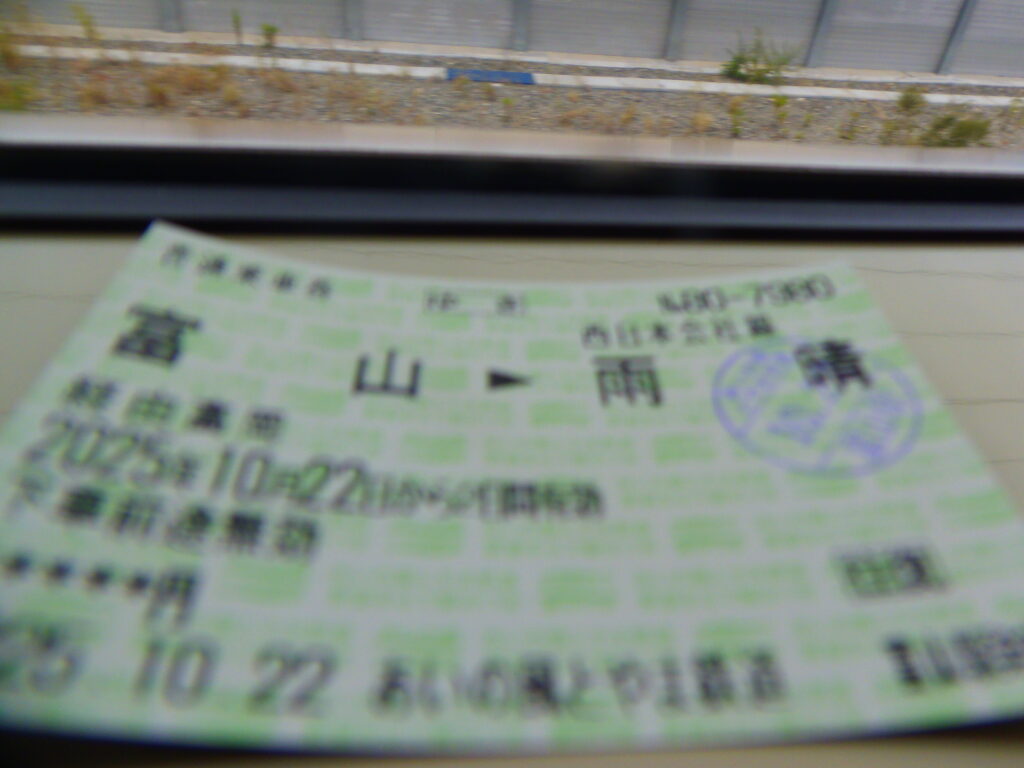

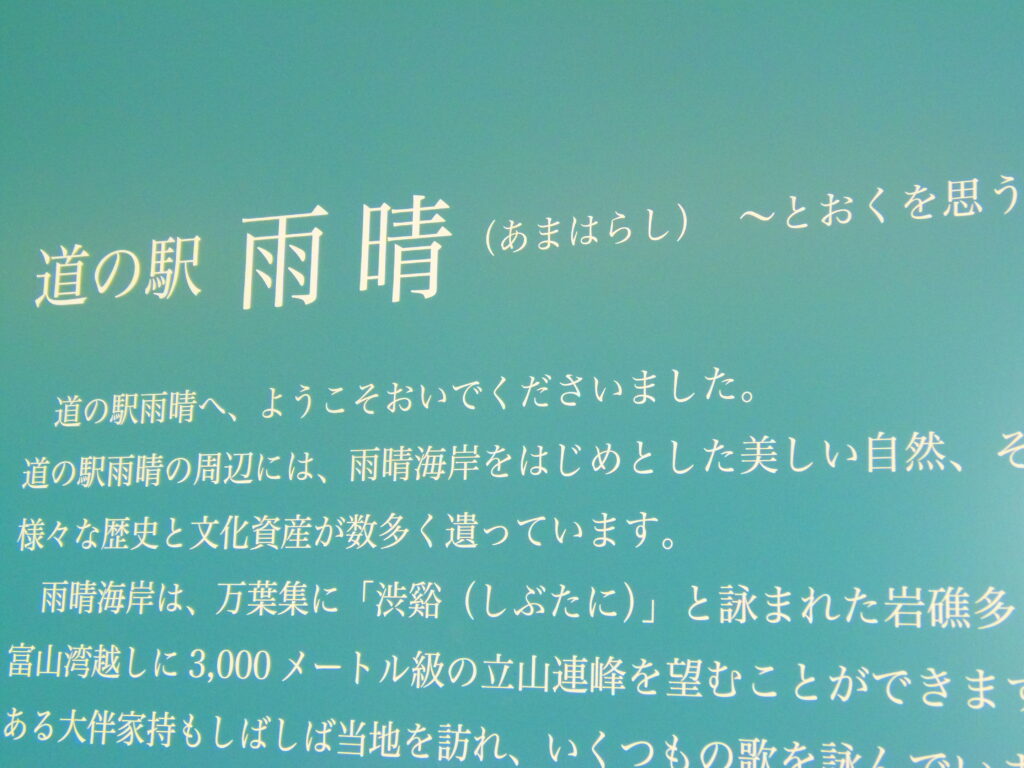

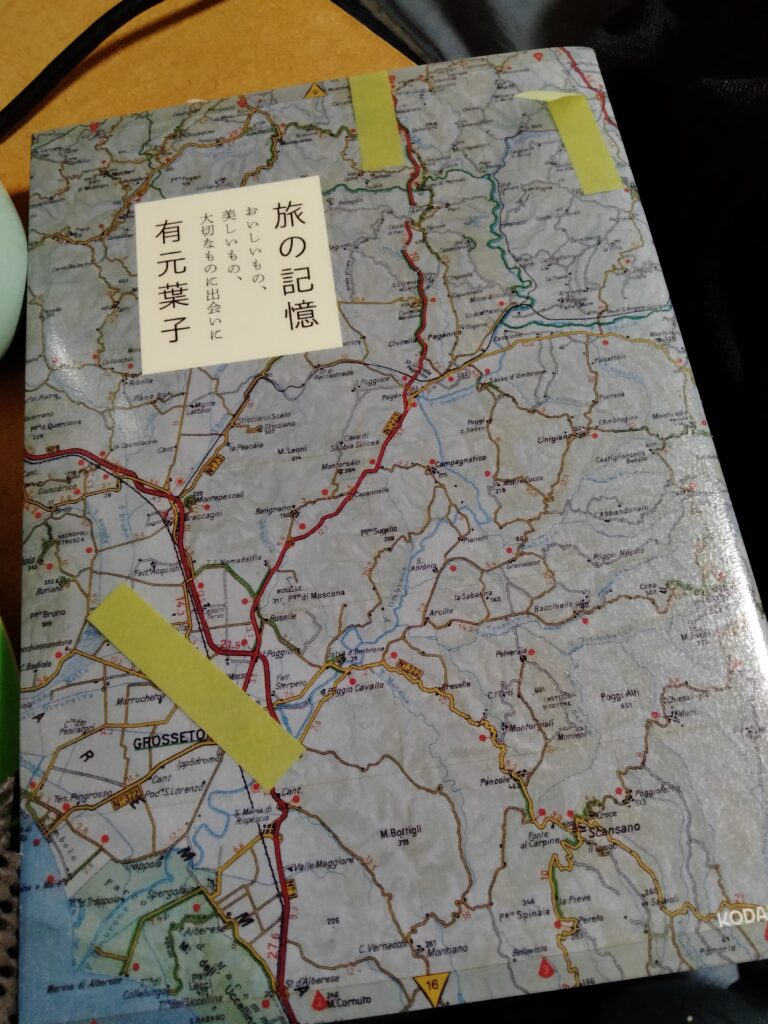

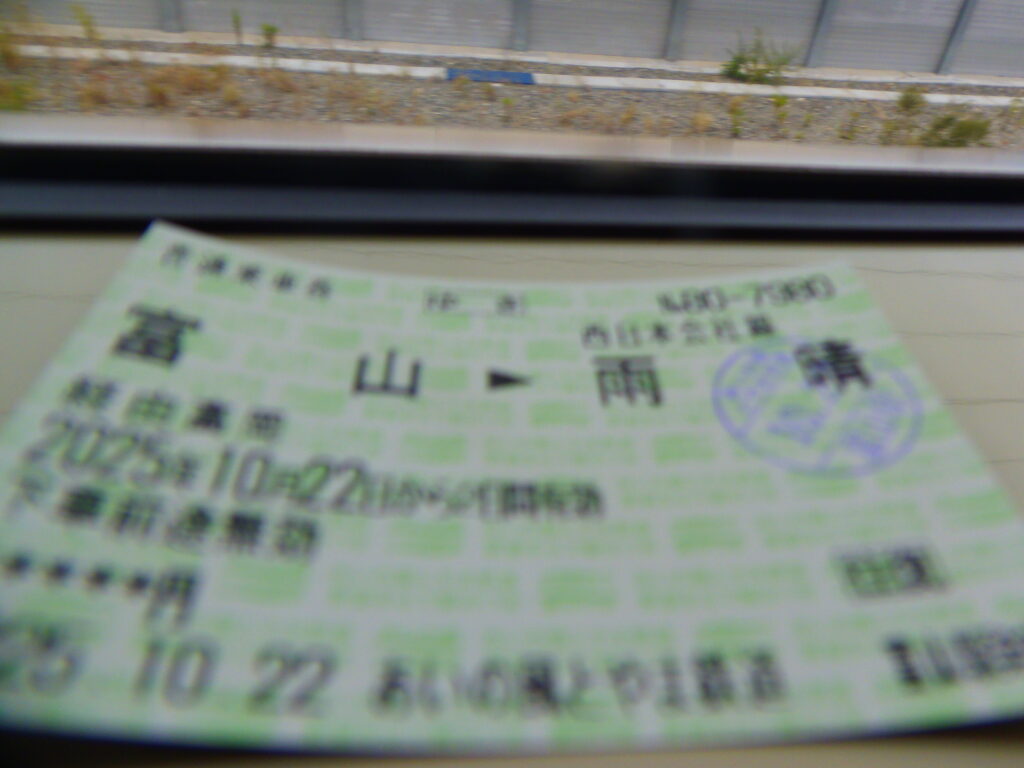

そして、JR氷見線に乗り、かねてから行きたかった「雨晴(あまはらし)海岸」へ。雪のない立山連峰でもシルエットが素晴らしい。海風にあおられながら、久しぶりの海岸散歩を楽しんだ。

富山駅に戻り、遅い昼食を取る。創業1867年 野菜ラーメン8番ラーメンで塩バターと餃子定食。(富山ブラックラーメンは今回もパス・笑)

夜11時30分発の高速バスに乗るために、3時間ほど駅近の 富山市立図書館に滞在し、10冊ほど、様々な分野の書籍を読みまくった。旅先の図書館で読みたかった本に出会える幸せ(20時閉館)

同フロアにある「サイゼリア」で10時まで旅の振り返りをしながらワインとドリアの夕食を頂く。

10時30分、ホテルに荷物を取りに行き、23時40分に高速バス乗車。すぐに寝る。

◎10月23日(木)朝7時に新宿バスタに到着。富山より寒い東京(泣)朝9時帰宅。

ザっと旅の行程を書き出してみた。ふう~~~。

★★★

ここから写真とキャプションで足取りを掘り下げる。

• 雨晴海岸~富山エクセルホテル東急~周辺情報など。

◎ ホテル15階展望で朝食、遠くに能登半島も見える。朝6時30分の立山連峰に朝日が差す。(ぼけちゃった・笑)

◎ 富山市役所展望から撮った「朝靄煙る剱岳」

◎雨晴海岸の女岩まで、駅から海岸遊歩道を500m歩く。海風がすごく吹き飛ばされそう。日本海の荒波をも楽しんできた。

◎ 雨晴海岸、唯一の施設である「道の駅 雨晴」ここができたおかげで全国に景勝地として知られるようになったそう。

◎ 海岸からみるシルエットの剱岳。

◎ 宿泊はもとより、荷物預かりや越中富山の薬湯など多数のアメニティサービスも最大に利用できた富山エクセルホテル東急。

11月に誕生日を迎える夫へのささやかなプレゼントにと予約した。

ロビーに展開されている富山名産ガラス工芸品の展示が美しい。都会的なエントランスとロビー、お部屋など、わたし好みのしつらえに大満足。で、宿泊費(1泊朝食付/2名17800円)は「東急カード会員・コンフォートメンバー」で貯めていたポイントでお会計。うふふだわ(笑)

◎ 富山エクセルホテル東急のエントランスには、新進気鋭の富山ガラス工芸家の作品が並ぶ。

◎駅にも展示があった!

◎ 思わず、ため息が漏れた美しさ。このセットほしい!

◎ 富山エクセルホテル東急のロビー。間接照明が素敵。

◎絵画も大人な感じ。池田 充章(いけだ みつあき)氏の作品。

◎ スーペリア ツインのお部屋。広々、シックで素敵なしつらえ。

◎「富山御膳」富山の海の幸、珍味を中心にした和朝食。

• 前菜 出汁巻き卵 サスの昆布〆 香物

• 煮物 すり身揚げ 赤巻蒲鉾 すす竹 とろろ昆布 里芋

• とろろ芋のすりおろし

• 珍味 ホタルイカの沖漬け 辛子昆布

• サラダ リーフ サラダチキン

• 富山湾でとれたお魚料理

• ご飯 富山産コシヒカリ

• お味噌汁 富山産味噌のお味噌汁

• フルーツ

お品書きを見ながら、ひとつ、ひとつ丁寧に調理された一流割烹の味。宝石のような、富山の美味しい食材を一度に堪能する幸せ。

この朝食が楽しみでこちらのホテルを予約する人が多いと聞いていたので、噂通りの美味しさだった。(宿泊せずに朝食だけの場合2980円・税別)

食後のコーヒーはお部屋で頂く。お部屋にはサービスの「北日本新聞」がドアに届いていた。

◎ ホテルから5分ほど歩いて、撮影するために展望台がある富山市役所へ行く。

市役所のコンビニで見つけた「ますの寿司」これが絶妙な旨さ!

駅では高級なものでもバンバン売れている、「ますの寿司」は売り切れが多くなかなか手に入らなかった。帰る直前に出会えた幸せ(笑)

とまあ、富山名物をすこしずつだが頂き、新鮮で美味しいお魚を食べに「富山」へ行くのもいいなあ・・・と、初めて思った次第。

お寿司の話だが、富山きときと亭?とか魚しん亭などの名店寿司屋は、ほぼ終日行列。もうね、並んでも並んでもって感じで、戦意喪失した(泣)

富山旅 恒例の「費用」公開

※わたしのサイトでは、常に「お安いサービス」を実体験してレポするのを目的としている。

高速バス(一人往復9800円×2)

新宿までのバス代、電車代(一人往復1220円×2)

立山アルペンルート乗車券(一人往復10220円×2)

JR氷見線(一人1250円×2)

すべての食事代(だいたい10000円ぐらい)

お土産(550円・笑)

合計 55530円也

ちなみに、高速バスを新幹線に変えたら?

東京⇔富山 自由席: 12,430円指定席: 12,960円グリーン車: 19,420円グランクラス: 22,720円となる。(すべて一人分)

意外に安いんだね。

今回はホテルをポイント支払いした分0円だったけれど、3泊4日ともなれば、行きは北陸新幹線特急、帰りは憧れのグランクラス乗車、東急ホテル2泊を追加すると、二人で、総額14~15万円ぐらいの豪華な旅となる。

ま、わたしの中では、立山アルペンルートが高額だったので高速バス一択だった。そのおかげで丸2日間たっぷりと時間を使えた富山旅が、1泊4日 6万円未満で行けた!

大成功だと思っている。

~今年最後の旅を終えて~

富山行きは、ホテルの予約を半年前の5月に押さえていた。(ホテルはすでに満室状態!穴場の火曜日を取る)高速バスは3ヵ月前発売なので8月に押さえた。準備は万端だったが。

登山中にケガをしたり、夫は帰ってきた日に風邪をひき、熱を出したりした。

しかし「そんなに大変だったら、旅なんて行かない方がいい」とかは、まったく思わない。

一つ間違えれば、大きな災難があるかも!と、考えて踏み出せないとか、わたしの辞書にはないから。

ただ、学習したことは次への旅に活かすつもりでいる。

例えば、高速バスから新幹線に変えるとか、そういうところから少しづつ「歳相応」に変えて行こう。

もう、弾丸旅は卒業する・・・(予定・笑)

それでは、また!

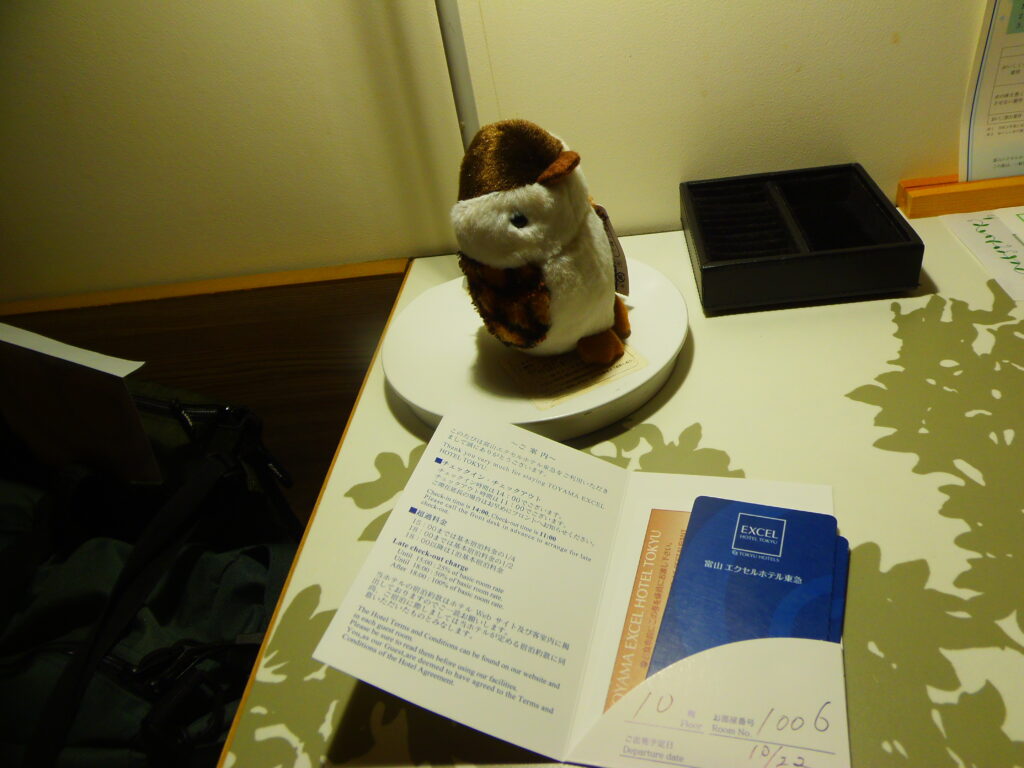

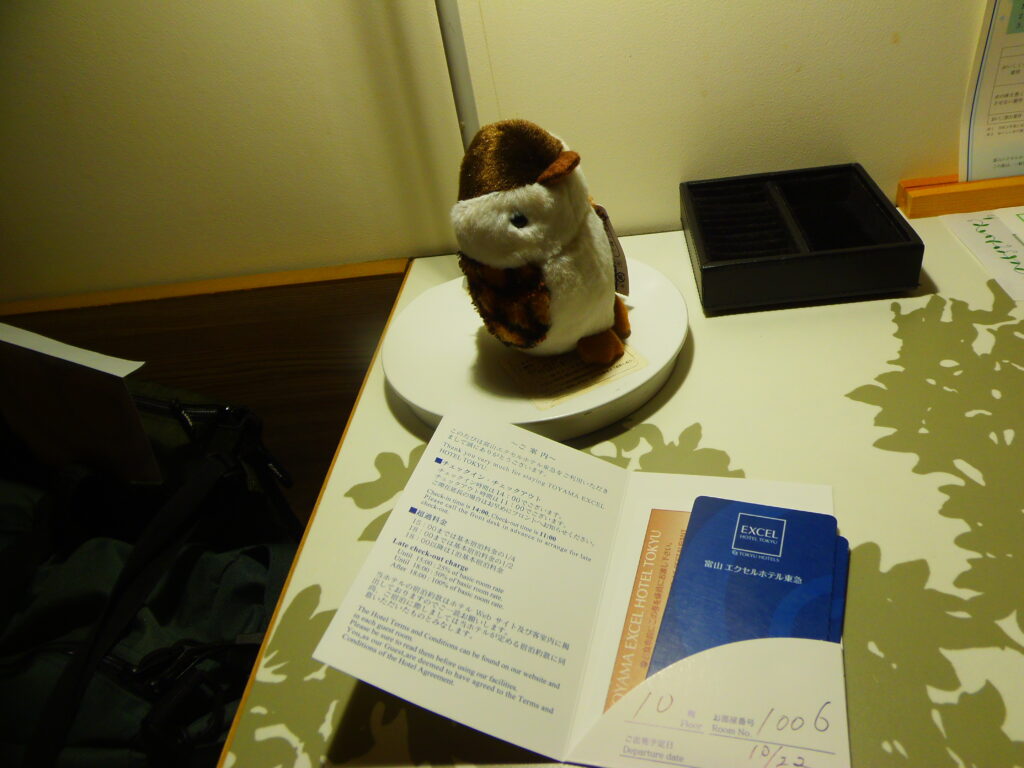

写真は、夫が室堂で手に入れた「もふもふ雷鳥」とお部屋のカードキー。

ー--------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2020年10月25日記事

『Life Tour21st』『みいこStyle』旧記事更新終了。