【ブログ新規追加572回】

南アルプスを望む甲府市の里山にひっそりとあるキャンプ場に行ってきた。

今年3月のその存在を知って、3月、5月、7月と3回に渡りキャンプ場の予約をしてきた。

しかし、毎月の緊急事態宣言が延長、延長と、いとも簡単に延長されて、県外への遠出を避けるお達しが出ると、「考えを是正する=キャンセルする」という選択種しかなかった。

そして、やっと、憧れだった「創作の森 おびな」へ、昨日行ってきた。

WEBで見ていたのである程度、様子はわかってはいたが、全体に小さいかなと思った。WEB画像はマジックだから~~~(笑)

ABCDと4つのキャンプサイトがあり、週末はほぼ埋まっているが、平日は空いていて予約は取りやすい。(☎予約のみ)

研修施設やウッドデッキが併設されていて、国や県の教育機関の後押しもあり、付近の里山散策や農業体験などのイベントなどが組まれている。(写真はCサイトから見える管理棟↓)

今回、Aサイトには女子3人のグループが入っていて、朝から焚き火料理でワイワイとにぎやかに楽しんでいた。

わたし達は、その横のCサイトを予約していた。管理人のおばちゃんが、「今日は車をサイト横に置いてオートキャンプしていいよ」と、嬉しい提案を頂いた。

気さくなおばちゃんは、お昼ごろにサイトに来て「お昼でちょっと家で休憩だから、不在します!」と言い、愛車で山を下りて行った。

また、焼き残しの炭や薪を入れる一斗缶を持ってきてくれたりと「至れり尽くせり」だ。

なんだか、ありがたいし、ほっこりする♬

帯那山の山肌に作られたキャンプ場は、AとCだけが車で入れる仕組みになっている。

そして、嬉しいのは2サイトに1つづつトイレがある(もちろん掃除が行き届いた暖房便座のトイレ・笑)

水場はサイト中央に1か所。

わたしは、山でもキャンプ場でもその場所がいくら人気でも絶景でも「トイレ」や「水場」の良しあしで、すべてジャッジしている。

やはり、トイレが残念な場所がとても多いとも感じている。

人に薦める際も「トイレのきれいさ」で判断し勧めているの。

これも、小さなこだわりよ。

★

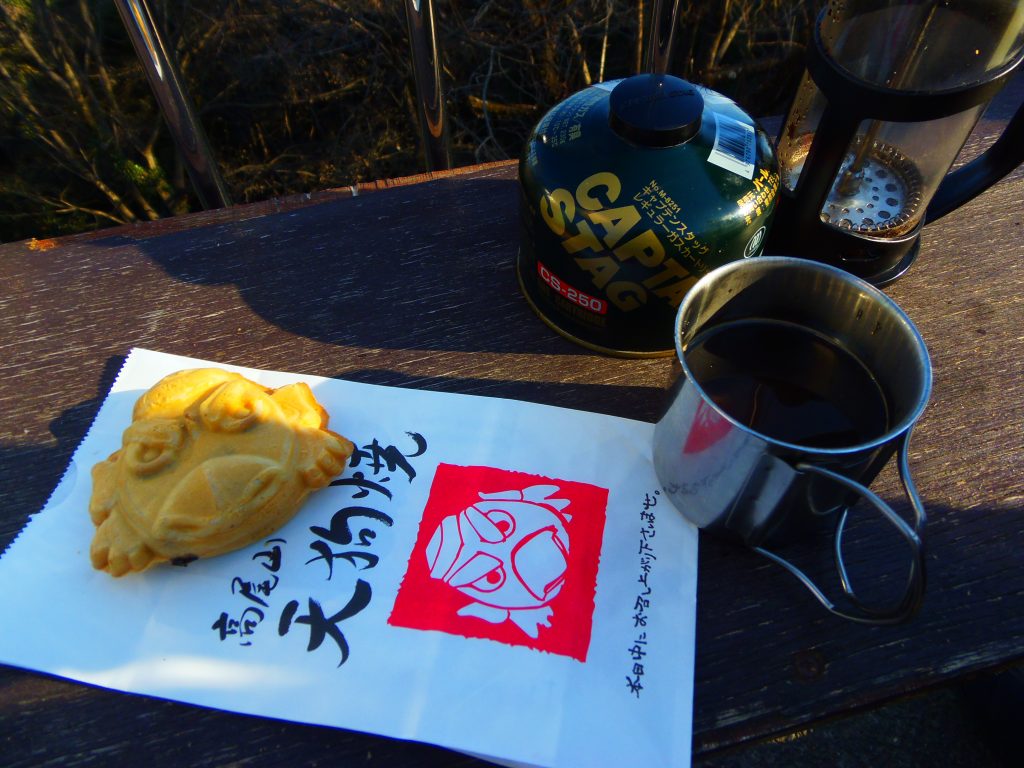

で、今回のディ・キャンプでやりたかったことは、夫のリクエスト「ハンバーガーと豆のスープ、焼きいもを焚き火で完成させる」というミッション(笑)

結果は、どれもまあまあ、よくできました!という感じ。

そうそう、このサイトの良い所はサイトの中に木製テーブルとイスがあり、調理やテントを収納する時にとても重宝したんだ。

もう一つのミッションは夫の「火遊び拡大」で、焚き火台を4台用意して、薪、木炭、豆炭と次々に試したりミックスしたり。

豆炭はいい具合に焼けたら取り出して、ダッチオーブンの蓋に載せて焼きに拍車をかけたりと、一歩進んだ調理ができた。

スープがふつふつと沸くのを見て、「しあわせ~」と感じたよ。

サイトの中の林はほぼ桜だそう。小枝がたくさん落ちていて、管理のおばちゃんが拾ってきてくれ、スターターとして使わせて頂く。有難い!

★

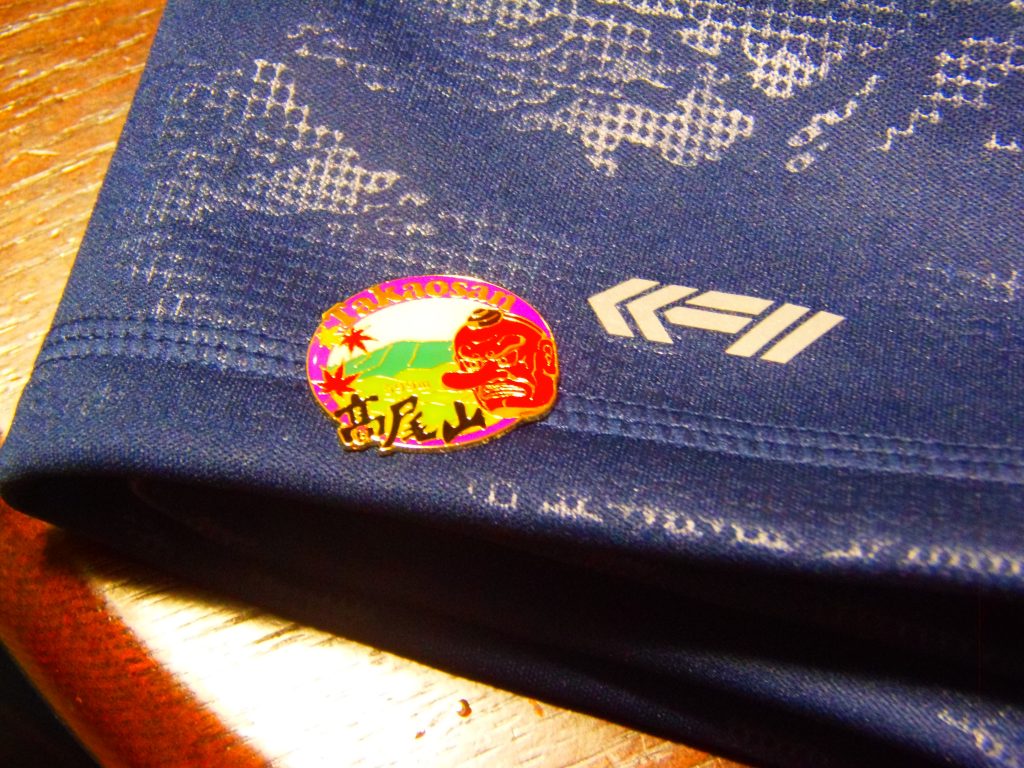

南アルプスの山々の美しさに涙が出そうになったり、帯那山の見晴らし台から見た夕方の富士山に圧倒されたり。

きれいな山の競演を見せつけられた山梨甲府旅。

おびなのおばちゃんは、「また来る?」って聞くから、わたし達も「桜の時期にぜひ!」とお応えした。

あまり知られていない小さなキャンプ場。

ここでは、1サイトに1グループだから、他人の目が気になることはない。

自由にサイト内を使って、思い切り独自のキャンプを楽しめる。(サイト内はテントが4つ建てられる大きさ)

料金

① 9時~13時(400円)

② 13時~17時(400円)

③ 17時~21時(400円)

④ 21時~翌朝9時(1220円)

※ 泊まり、ディ・キャンプ等、人数ではなく、コマ割りで上記の時間を「足して」支払う。(昨日、わたし達は9時~13時、13時~17時の2コマで800円支払う・激安)駐車場は無料。

絶対にまた行くんだ。