【ブログ新規追加589回】

昨日、偶然に火山へ行けることになった。

当初の予定通りに行かない地元の低山トレッキング。現地情報も中々集まりにくい。

WEBや書籍情報も実は、あまりあてにはならない。

例えば、今回登山を予定していた三筋山の場合、あのコミック「ゆるキャン△」にも出ているらしいが、登山口や駐車場が当時の状況とはまったく変わっているというWEB記事を読んだ。

著者がいったいどこまで信憑性のある現場情報を掴んでいるかが怪しいとまで書かれている。まあ、コミックが最新情報じゃなく、日々古くなる場合、そういった差異も当然起こり得るよね。

本やWEBの情報だけを鵜呑みにしてはいけない。

こりゃあ、現場に行かなければ到底わかりようもない。

だからわたしは、リアルで出かけた場所の良い部分と残念な部分、これはヤバいとか、自然現象の体験を必ず書くようにしている。

比較的暖かい伊豆半島の天城山・天城高原でも、やはり高原の頂上付近は昨晩の雪がかなりあって、凍結状態(怖かった・汗)

もう、車を乗り捨てるわけには行かないし、三筋山までまだ45分もかかる・・・。

そこで、12時となり時間との勝負になっちゃったんでアッサリ、天城越え(笑)をあきらめて、別のアクションへアプローチしようと、考えながら車で伊豆半島の海岸沿いを20分ほどドライブした。

その時、夫が「ねえ、あの黄色の砂山みたいなのはなんだろう?」って、突然言った。

気づけば、目の前にど~~~んと、真黄色の円錐形が見える。わたしは、浅はかにもこの周辺の情報をまったく集めてはいなかった。

ほどなくして、その黄色いすすきに覆われた低山が伊豆半島ジオパークの中にある「大室山」だとわかった。

580mの低山で、調べてみたらなんと「火山」だっていうじゃない!これは、登るしかない!と、駐車場に車を停めて、大室山リフト乗り場という観光地へ行った。

このリフトにすんごい観光客が押し寄せ行列ができていた。たぶん200人ぐらい。山風がかなり厳しい中、その行列に数時間も並んでリフトに乗るなんて!絶対ムリ!

登山道を探して登ればいいじゃん!と、簡単に考えていたが、その登山道は一切ないのだとそこで知る。

理由は、山自体が国の指定を受けた「天然記念物」だからなのだそう。人の足で踏み荒らしてはならないのだとも書いてあった。要するに御神体だ。

で、山を前にしてリフトも行列がすごいし、足で登れないレアな火山だったので、火山のことを知ろうと、山の麓の伊豆半島ジオパーク・桜の里に行った。

ここも、千本の桜が植わっている名所で、溶岩が噴き出した跡などが真近で見て触れる。

太古の地層が好き!興味があるなんて人にはたまらない場所だろう。

もちろん、ザックを背負って(笑)そのパークの中腹に東屋があり、そこでザックからラーメンとコーヒーやパンを出して、いつものようにガスバーナーで調理して遅いお昼を食べた。

寒い冬山でのご馳走はやっぱりラーメン。多数の登山家が言っているもん(笑)

食後は夫が麓の松林で松ぼっくりを拾い集めていた。(キャンプで焚き付けに使う)

なんだか、山に来たのだけど、足で登れない山で、火山で、不思議な出会いの山体験だった。(登れない山を見上げるわたし↓)

2月の2週目の日曜日に700年続く「山焼き」があるそうだ。

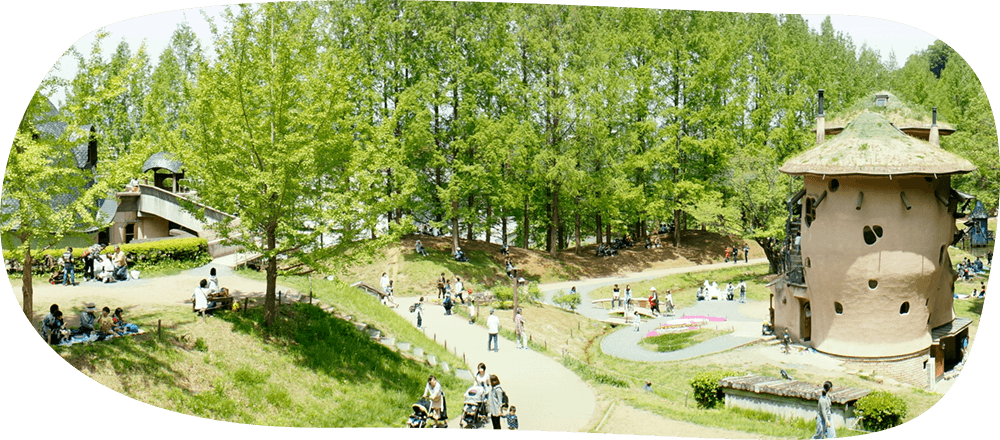

夏の青々とした山にするために焼くのだ。(夏の大室山画像を載せる↓リフトで山頂へ行き、一周15分で歩ける)

青々とした大室山も見てみたい。夫はハードな山行でない、こういった低山や丘陵のトレッキングなら大喜びで行く!という。

今年はまだ山には登っていない。

さて、初登りは何処に行こう?

考えるのもめっちゃ楽しいけどね。

★

※ 伊豆半島ジオパーク・大室山 概要

大室山は、静岡県伊東市にある標高580mの火山。

独立峰で、700年以上続く山焼きが毎年早春に行われるため一年生植物で覆われてよく目立ち、伊東市のシンボル的存在である。

山体は国の天然記念物および富士箱根伊豆国立公園に指定されている。

標高 580 m

最新噴火 約4000年前

種類 スコリア丘山系

独立峰(東伊豆火山群)

(ウイキペディアより)