【ブログ新規追加315回】

たった2日フルで仕事をして、もう週末。出鼻をくじかれたみたいな気分。今朝、Facebookで昔の投稿がタイムラインに出てきた。

本の話で興味深いので、ここにシェアする。

● 数年前のとある記事から

~書籍は日持ちもしますし、長く楽しめます。

想像力を働かせることで、気もまぎれます。

種類が豊富なので全ての商品が品切れを起こすことはありませんし、そもそも電子書籍であれば品切れになりません。

とはいえ、ハマってしまったらどれだけあっても足りなくなるので、本の買い溜めは推奨です(笑)~

記事の出所先→ 岩波新書編集部@Iwanami_Shinsho · (3月26日Twitter記事より)

岩波さんの編集者がツイッターにふっと漏らしたつぶやき。

何だか、かしこまってる文章だけれど、かなりおかしいよ。書籍をまるで擬人化したかのようなちっちゃな話。

ここから言えるのは、本が売れなくなったから、もっと「読んで欲しい=買って欲しい」要するに購買目的での記事だった。

● まだ、電子書籍はめんどくさい?

確かにこの数年、紙の本が売れなくなったけれど、読者層には、電子書籍をkindle版で買って読むなどの手段がごく普通に生活に落とし込まれたと感じている。

わが家では、夫とふたりして紙と電子が五分五分の感じ。

以前、仕事先のショッピングモールで一人ご飯を食べていた時、外テラスで前のテーブルに30代ぐらいの男性がひとり座っていた。

彼は、カフェで買った薫り高いコーヒーを飲みながら、kindle書籍だと思うが、専用デバイスで電子書籍をゆっくりと読んでいた。

つかの間の休日ぽくっていい感じ。わたしは、kindle本もPCで読むから専用デバイスは持ってない。

まだ、まわりの知り合いや家族が、電子書籍に馴染んでないからと言って、いつまでも遠ざけている人は、気が付いたら回りがあっという間に「電子書籍に乗り換えている」かもしれないね。

馴染みのないものは何でも面倒なもの。

そうそう、わたしもやっと、マイナポイントを春休み中にクレカで登録。これで5000ポイント獲得!

でも、その登録方法のめんどくささから、ネット上では散々な評価。だからかなかなか普及せず、期限が3月いっぱいから9月に伸びた。

あんなにめんどくさい仕組みをよくぞ、考えたな!と言いたい(笑)

● 本格的に電子書籍出版に乗り出す予定を立てている

で、本の話に戻るが、今まで2度に渡る電子書籍出版を某出版社の元から出させて頂いた。

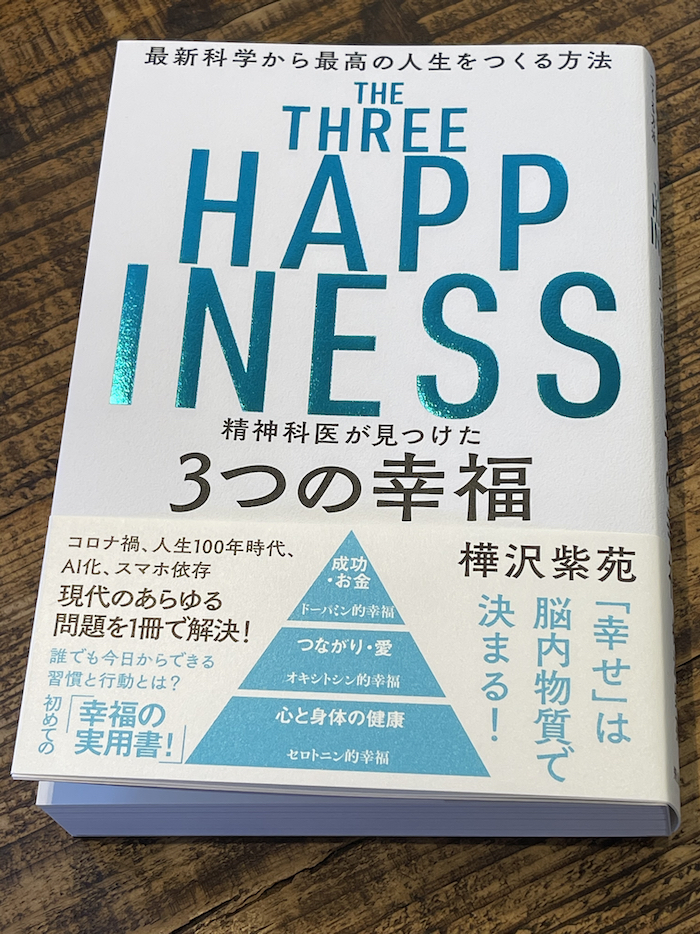

さきほどちょっと触れたが、紙の本は売れなくなったにも関わらず、電子書籍の市場もまだまだ成長路線。

なぜなら、周りを見渡しても電子書籍を専用デバイスで読んでいる人を、外ではほとんど見かけない。

「これは、チャンスなのでは?」と。

例えば「〇〇書房」なるバーチャル書店をブログの中心に据えて、「自分の書籍を作る→販売」「Amazon/kindle 書籍広告→販売」を編集して載せるなど、本を紹介する記事と同時に本を売るバーチャル書店を作ろうと思案している。

バーチャル書店では、紙版の広告は載せず、電子書籍だけを集約する予定。

実は、バーチャル書店を立ち上げるために「Amazonアソシエイト」の権利も取得したのだ。

今ではとても使いやすい広告媒体で、ブログからの広告閲覧や書籍購入もスムーズに増えている。

わたしは、このブログで大いに好きな本を紹介し、自分も文章を書き続けて行きたいだけだ。

あれ?・・・気づいたらみ~んな電子書籍で本を読んでる!って光景はすぐそこ。

今から、電子書籍のエキスパートとなるべく短期目標を立ててみた。

3ヶ月の間に、一冊セルフ出版を実現する。

販売はこのブログ。

プロモートは各種SNSだけ。

超シンプルだ。

今までの経験値を超える結果となるように短期計画しつつ、執筆を楽しんでいきたい。

もう長期的な目標はいらない。

より具体的な結果をもたらす行動をしていくのが今のわたしにはピッタリ。

で、相変わらずだが、どこかの誰かが拾ってくれるのを待つ。 このやり方で新しい挑戦を始めよう。

短期目標を作り、1つ1つ達成する感じ。

未来のことは分からないよ。

まあ、未来になれば分かる(笑)