【ブログ新規追加1022回】

「スプリング・エフェメラル」という言葉をご存知?

スプリング・エフェメラルとは「春のはかない命」という意味だ。

早春に花を咲かせ、夏から秋には枯れ、地下で養分を蓄え(たくわえ)、来年の春に向けて一年の大半を地中で地下茎(ちかけい)や球根の姿で過ごす植物を総称してスプリング・エフェメラルと呼んでいる。

※参考資料→https://www.city.sapporo.jp/museum/ouchimuseum/0319.html 春のはかない植物たち・札幌市WEBより)

3月も中旬に入り寒さが緩み、暖かい日が多くなると春が待ち遠しくかる。

わたしは、北国出身ではないが、生まれ育って現在まで、東京の西の端に住み続けている。

東京とはいえ、かなり底冷えのする地域で育ったわたし。

真冬の寒さが到来するずっと前から一早く足の指が10本すべて「しもやけ」になってしまう。

もう慣れっこだもんね(威張るところじゃない・笑)

半纏(綿入れともいう)を着込み、毛糸のパンツを履き、もこもこソックスも必須だった子ども時代。

何が楽しみだったのか?と、思い出すと家の裏山に2月になると突然新芽を出す「セツブンソウ」や、3月になればその奇妙な茶紫の静脈葉を持つ「カタクリ」などがせっせと、芽吹き咲き始める。

その山野草の芽吹きを迎えると、わたしは一つ歳を取る・・・というのがワクワク嬉しい年中行事だった。

北国では、雪どけの合図として、いち早く花を咲かせる植物の中にスプリング・エフェメラル(春植物・はるしょくぶつ)と呼ばれる植物だ。

カタクリなどとてもはかない美しい山野草は、押しなべて春の妖精といわれている。

現在の家に移り住んで早くも7年が過ぎたが、嬉しいことに我が家からほど近い里山(都立公園)に、大変希少な「山野草・ワダソウ」があることを引っ越した直後に知ったのだ。

ワダソウの咲くXデーは毎年「4月10日」だ。

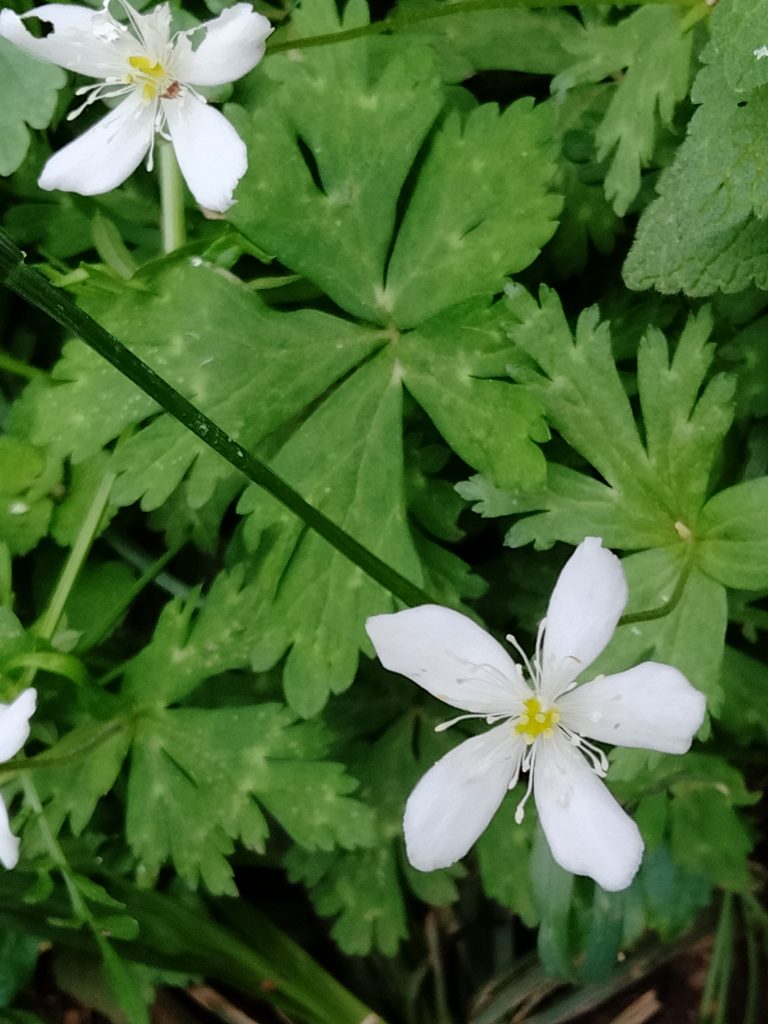

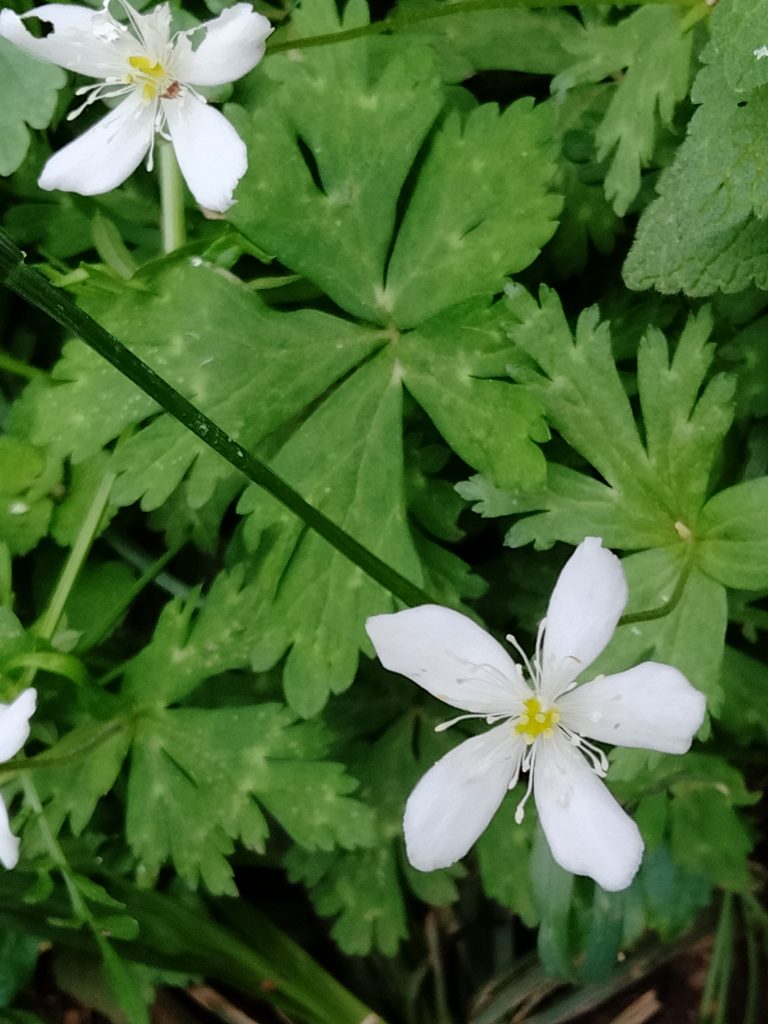

そして、だいたい毎年同じ場所に咲くんだ。しかし、今年は11日に森へ見つけに行ったが、あれほどたくさん咲いていたワダソウが、たった一株しか見つけられなかった。(写真はその一株)

気象の影響で減ってしまったのかな?

はやくも来年が心配だわ。

「ワダソウ」

1990年代に多摩丘陵での自生が確認されたナデシコ科の多年草。

長野県、和田峠が発祥地。いずれにしても大変希少な植物なのだが、

近所の里山でもある、東京都立小宮公園で見ることができる。

1㎝にも満たない小さな5枚の桜みたいな花弁に赤いおしべが1つづ付く。

多摩丘陵ではここと、高尾山に自生している。

朝10時を過ぎると花は閉じてしまう。

何年もかけて、希少な山野草を探し続けてきた。

こういったわたしのような、野山で山野草を探し求める人達を「山野草ハンター」と呼ぶのだそうだ。

わたしも、好きな山野草を見つけるハンターになって7年。

さしずめ、登山やキャンプでいうところの、山でそこにある枯れ葉や折れた枝を使って焚き火をしたり布団にして寝る「野営」というかブッシュクラフトと似ている概念のようだ。

わたしの山熱や植物熱は、野山が通学路であり遊び場だった子どもの頃からの習慣でできあがった賜物なのだ。

3月の年度末から4月の新年度、仕事がめちゃくちゃ忙しい中、時間をこじ開けて、スプリング・エフェメラルを探しに行くのがわたしのライフワークだ。

この時を逃してしまうと、次に出会えるのは一年後だから。

今年も3月から4月に、わずかな時間で撮り貯めた「大好きな山野草」を今日、やっとまとめてみた。

「イカリソウ」

「フデリンドウ」

「ニリンソウ」

咲く時期を知り、好きな花だけを求めて、見つけるので時間はさほどかからない。

しかも、絶対に摘んだりしない。見つけて、写真に収めるだけで充分満足なのだ。

撮影場所→東京都立小宮公園 / ひよどり山(ワダソウ・フデリンドウ・イカリソウ)

片倉城址公園(カタクリ・ニリンソウ)

カタクリの写真はカメラの最大Zoom(36倍)で撮った。

片倉城跡公園のカタクリは私有地(人家)の裏山に群生している。その関係で近くには寄れないから、ほとんどの場合遠くから眺めることになる。

今年も、多くのカメラマンがみな立派な望遠レンズを使って撮影に興じていた。(3月下旬に撮影)

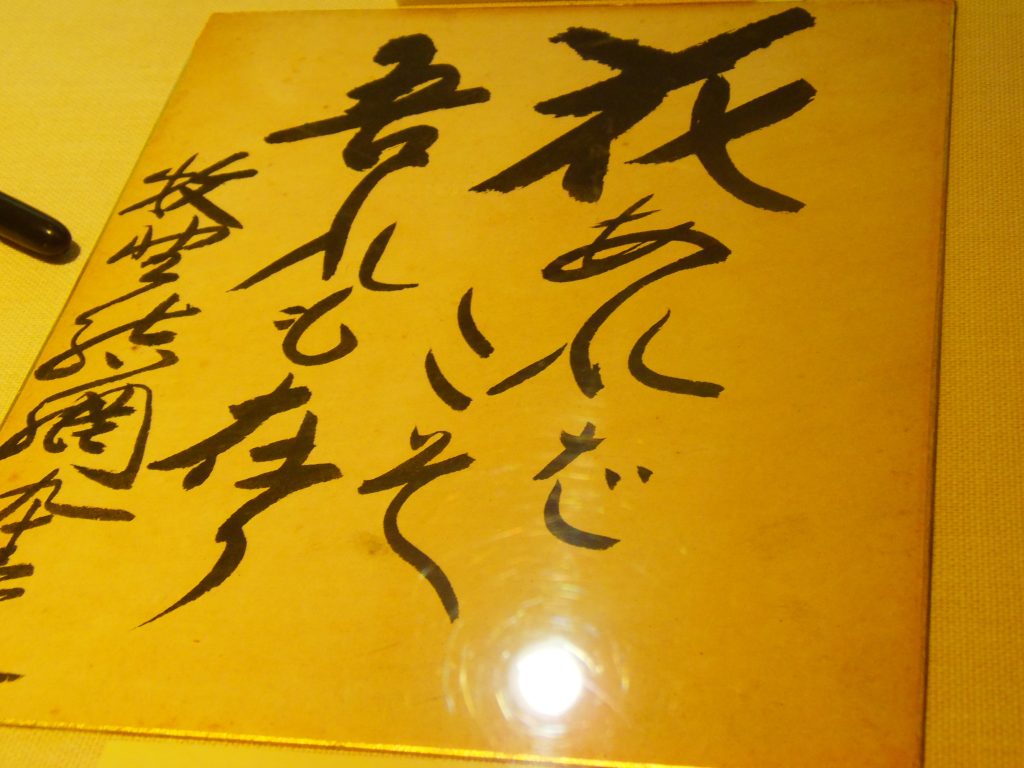

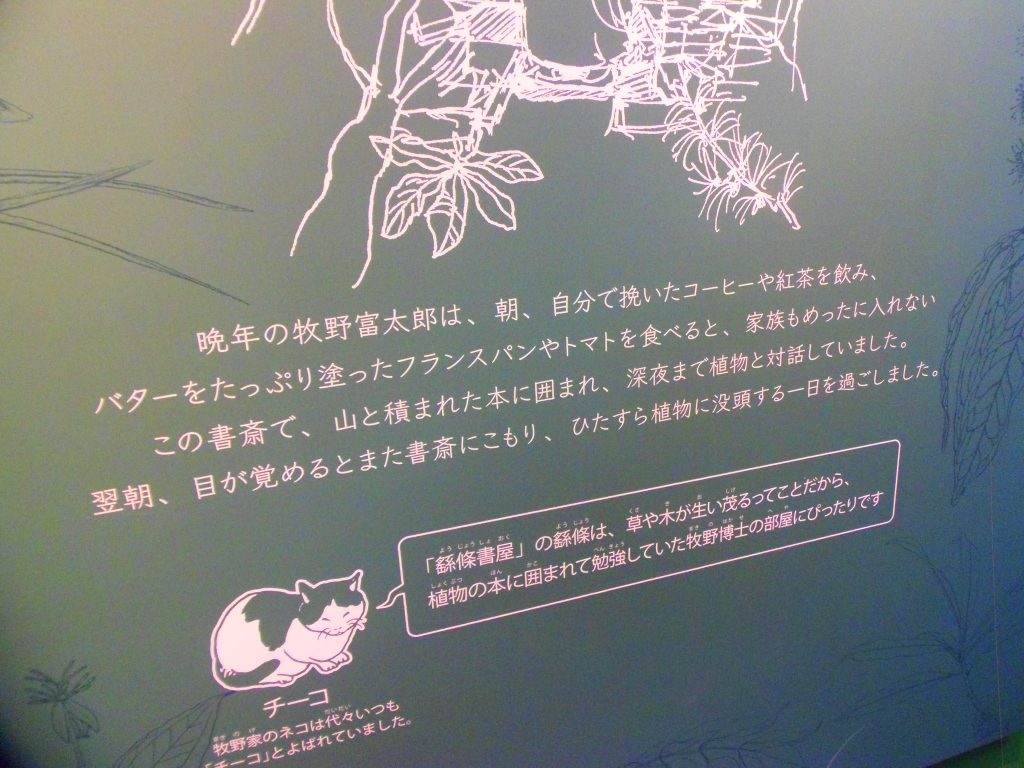

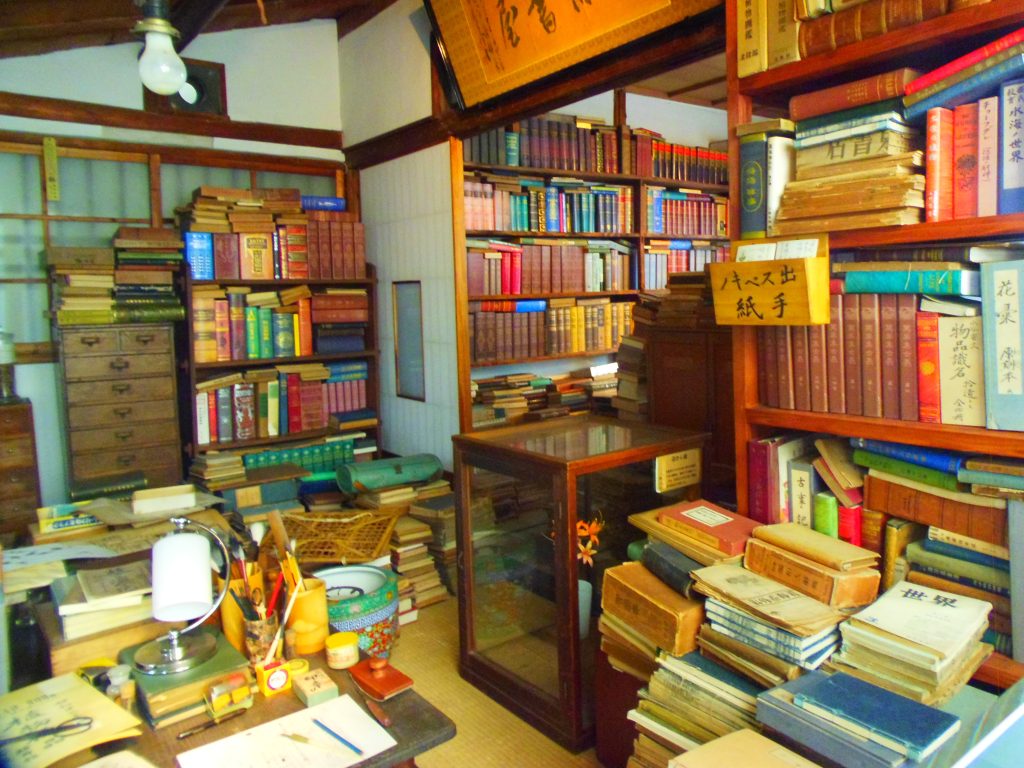

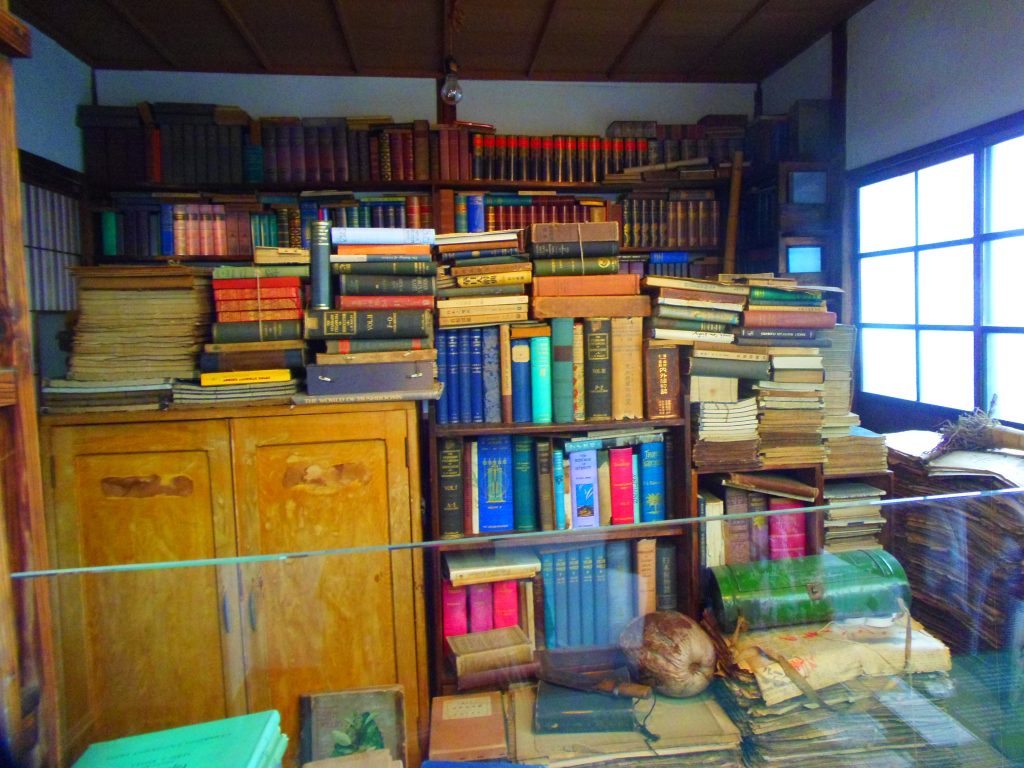

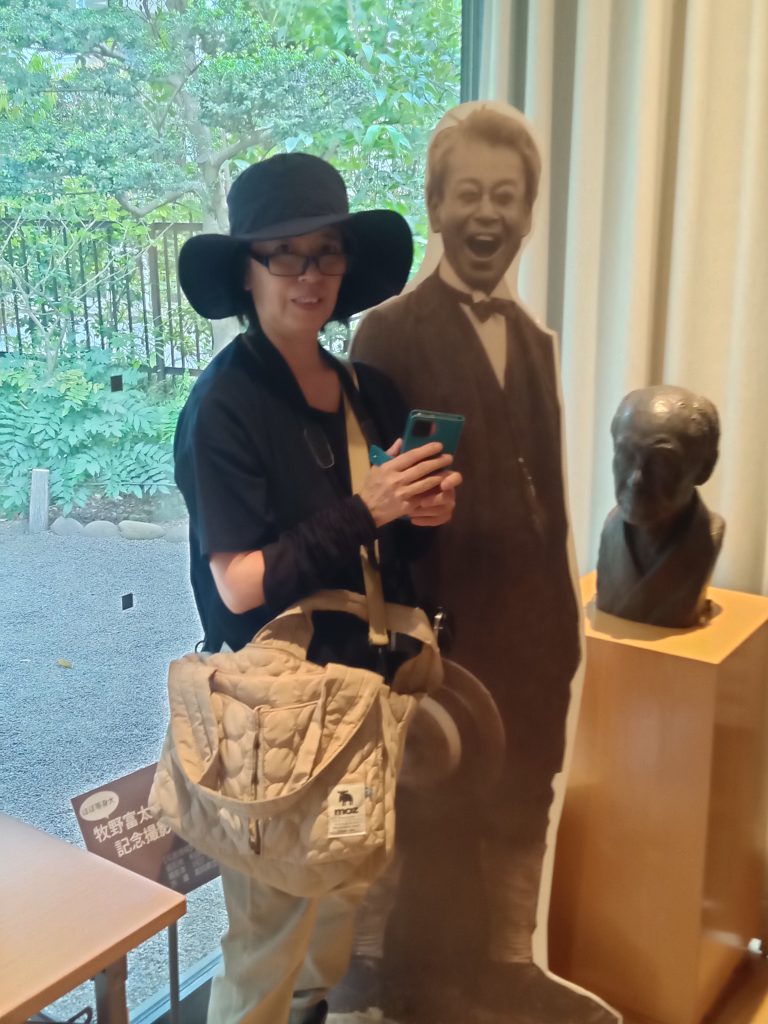

この4月からはじまったNHK朝ドラ「らんまん」(植物学者・牧野富太郎の生涯を描く)をずっと楽しみにしていた。

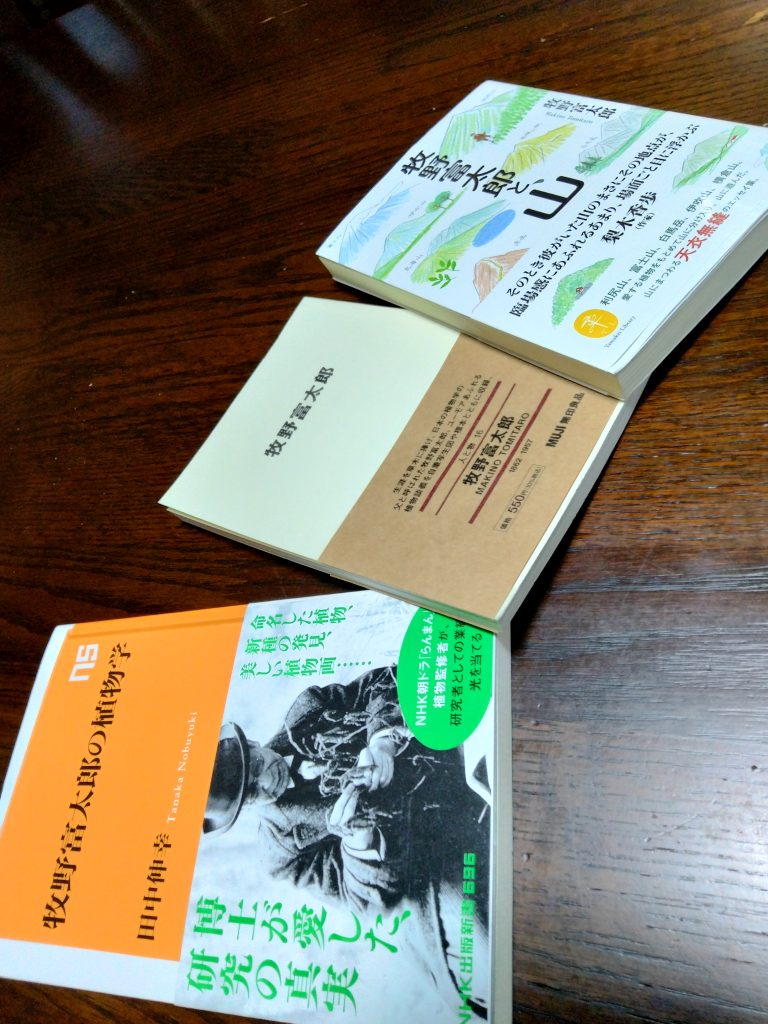

なぜなら、昨年のこと、勤め先の出版社で「牧野富太郎~植物の神様といわれた男」という本が発刊された。

児童書の類書は講談社からも出ていて、講談社版は、昨年の小学生「夏の推薦図書」に選出されていた。まだ、わたし自身は注目度は低かったのだが。

大好きな植物がテーマであり、新刊見本を夏休み中にざっと読んでおいた。

そして、秋口に「2023年春のNHK連ドラに決まった!」という朗報を受けて、書店営業にも一層、拍車がかかったのは言うまでもない。(連ドラの関連書籍を持てるのは強みになる。メディアからの恩恵は計り知れない)

この4月には日本中の多数書店で牧野富太郎フェアが開催されている。

それこそ、牧野博士を描いた書籍がど~んと並べられている。(その中に入れて頂けていることに感謝だ)

専門書から、絵本、児童書読み物、一般書にあたる生涯を描いた書籍や小説などなど。

もちろん、連ドラの主人公を演じる神木隆之介さんのポスターやらんまん特集号など、たくさん集められていてとても楽しいフェアが至るところで開催中だ。

さて、「山野草を見つけるために野山へ出向く」という地味な趣味が楽しくて止められない。

しかもさ、「春だけ」っていうところが素敵じゃない?

というわけで、今年も無事に山野草ハンターになれた・・・という話を書いた。

では、また!