【ブログ新規追加1332回】

実は、春が少しだけ苦手。

そのわけは「次々に咲く花の饗宴に急かされてしまうから」だ。

特に桜の開花予想がはじまると、なおさら世間の目が桜1点に集中していく。

そんななか、今年はどこで桜の花見をしようか?なんて毎年の悩みが発動するわけ(笑)

わたしとしては、まず、「駐車場無料」「入園料無料」「桜多し」「人少な目」というなんとも、こだわった花見場所を探す運命にある(笑)

もちろん、どーしても行きたい!場所ならすべて有料でもかまわない。

そんな中、久しぶりにミツバツツジが5分咲きとなった「今熊神社」を選んでみた。

今回は登山はしない。

そしたら夫が「今熊神社を過ぎてすぐの、秋川街道沿いに小峰公園・標高336mで桜の尾根があるよ!」と、教えてもらい今回初めて訪れた。

ちなみに、小峰公園も今熊神社も、我が家から30~40分ほどで着いてしまう近場だ。

小峰ふれあい自然郷(小峰公園)は、都立秋川丘陵自然公園内にある。

この公園は、身近で豊かな自然と触れ合いながら、手軽にピクニックやハイキングを楽しめる野外レクリエーションの場として整備された。

公園は三本の尾根と二つの谷戸から成り、尾根のサクラ並木、雑木とヒノキの林や、谷戸の湿地や湧き水を利用した湿生植物園がある。

で、今回はビジターセンター見学をしてから、桜尾根に登る小1時間の周遊コースをその場で組んで、勇んで出発した。

ここでは、さまざまな野草や動物(剥製)を写真に撮った。

まず、公園入口にある駐車場(50台収容・無料)に楽々と停めて、併設されてる小峰ふれあい自然郷ビジターセンターを見学した。今熊山へ通じるトレッキングコースの説明やあきる野市の特産紹介、野鳥、植物などありとあらゆるものが写真やイラストになっていて、誰でも自由に拝見できる。児童図書館も併設。

そして、民家沿いの山肌に咲く、カタクリの群生やラッパスイセンを愛でながら乙女椿の咲き乱れるロードをしばし歩く。

乙女椿は今が盛り。

新緑が美しく、スミレサイシンの群生が山肌にびっしりと咲く、ふれあい広場に着いた。

高尾山にも匹敵するスミレの里かも?!

ふれあい広場の東屋付近。

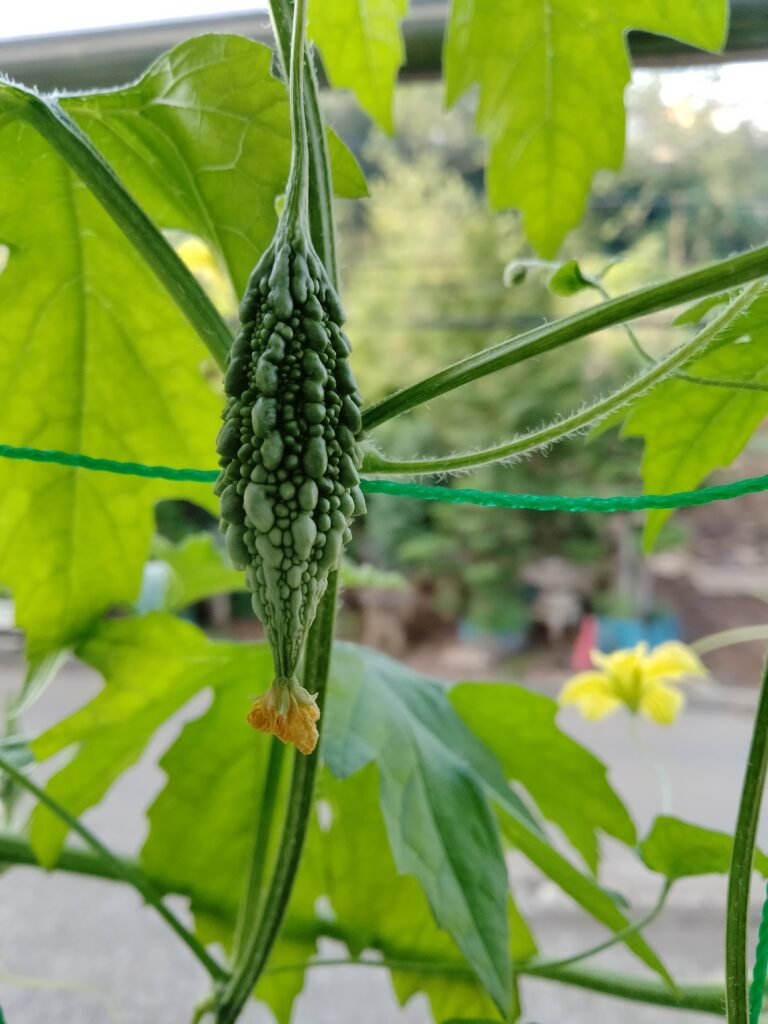

小峰谷戸田の風景。

丘陵地の谷あい(谷戸)を利用して作られた階段状の田んぼ。園内の地形を生かした田んぼで、毎年稲作体験イベント「谷戸田の稲作」が開催されている。

谷戸田の特徴を知ったので載せておく。

- 山や森から湧き出た水を利用して稲作が行われる

- 農薬を使わずに人の手で草取りが行われる

- 多様な生きものが暮らす環境が守られている

さて、ここからがメインの「桜尾根トレッキングコース」を登る。

朝の光に照らされて尾根でキラキラ光る新芽の群れ。

こもれびが美しい「桜尾根」を歩く。

登りの桜尾根沿いには「つくし」や「わらび」がたくさん!生えていた。もちろん採取はだめよ(笑)

「桜尾根」に向かう標識前で、一枚撮ってもらった。

なんとこの先、通行不可でここで退散した。残念!

ここからゆっくりと桜を愛でながら下山。

さて、小峰公園からトンネルを抜けて走ること5分。今熊神社へ向かう。

山肌を彩るミツバツツジはまだ6~7分咲き。

濃淡のミツバツツジが彩る神社を下から撮る。

今熊神社→https://www.hkc.or.jp/facility/detail.php?id=156(観光情報)

今熊神社のミツバツツジは今週が満開予想。(毎年だいたい4月10日前後)

ぜひ、一度秘境の花を愛でに行ってみてはいかが?

それでは、また!

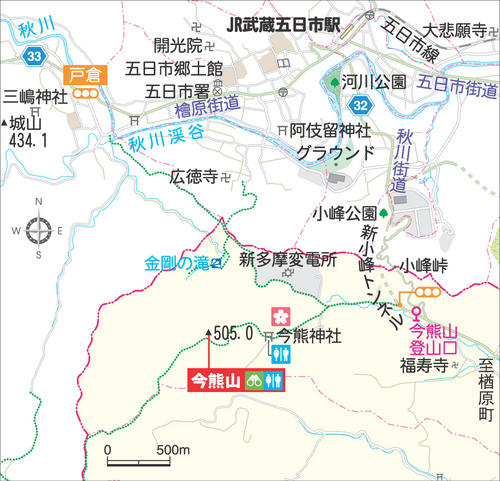

※今熊神社アクセス→京王線八王子駅・JR八王子駅北口から「川口経由武蔵五日市駅」行きバスで「今熊山登山口」下車(約40分)。山頂までは徒歩で約1時間。

車の場合はこちら↓(車道が狭く運転要注意。今熊神社脇の駐車場は、約10~15台の駐車スペースがある。無料駐車場で、トイレが設置されている。ミツバツツジ期間中、地元婦人会の特産品売店もある)

以前の今熊山トレッキング記事をここに!

ー--------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2021年4月7日記事

『SunTAMA Style』2022年4月7日記事

『SunTAMA Style』2023年4月7日記事

『Life Tour21st』2017年4月7日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1065363400.html 「心のリセット術」