【ブログ新規追加712回】

テラリウムってご存知?

小さな箱庭で苔を育てるアレよ。

数年前に静かなブームだったような。100均の観葉植物で作るテラリウムとかも流行ったっけ。

ジブリの作品になぞらえたものもあった。(画像を引用・ラピュタ風の苔テラリウム)

今、また靜かなブームになっているようだ。

一昨年、コロナ禍になって、わたしの山熱も再燃した。

毎回の登山では、お天気が一番の関心事である。

お天気は、時には味方となり、場合によっては敵にもなりうる怖い存在だ。

どれだけ、準備を入念にしても、ひとたび天候不順となれば、アッサリと中止する。

絶対に晴れのお天気以外では登ってこなかった。

しかし、天候不順を狙って登る登山もあるのだそうだ。

雨、曇り、深い霧などが出ている山へわざわざ登る!しかも、場所は八ヶ岳連峰がその目的に最高だという。

いったい何をしに行くのか?

それは、「生まれたての苔」の撮影だ。

八ヶ岳は世界有数の苔の群生地だ。その数も無数。TOP写真も八ヶ岳でよく見かけるふわふわの苔。(名前は忘れちゃった)

登山家の野口健さんも、苔を見に行くのに八ヶ岳を登るとTV番組で話されていた。

たしかに、森の中で湿気と養分をいっぱい蓄えて育った、できたての苔は本当に美しい。

しかし、苔って長い年月をかけてできると思うでしょ?

実は、環境さえあれば、苔はすくすくと数年で立派に育つのだ。

★

なぜ、そんなことが言えるのか?と言えば、以前住んでいた一戸建て(新築してから3年ぐらい)の時の話だ。

小さなわが家の庭(3畳ほどの芝生地)を見せて!と、ご近所のご婦人が訪ねてきたんだ。

わたしは、芝生の手入れも満足にできていない無精を隠す気もなく、「どーぞ、どーぞ」と客人を迎え入れた。

彼女は、やや枯れつつある芝生地に見入っていたのね。そしたら、突然「欲しいものがあった!」と、なかば狂喜乱舞・・・。

それは、その小さな芝生地のすみっこに自生していた「ふわふわのできたて苔」だった。

彼女は臆することもなく「この苔が欲しいんですがダメですか?」と。

わたしは、苔の存在すら知らなかったから「どーぞ、どーぞ」と、持って行ってもらうようにお薦めしたの。

その苔を取るために彼女が用意したものは、玉子の透明なパックと小さなシャベル。

その玉子パックに少しずつ、それは、それは大事そうに入れて行ったんだ。

後に「テラリウム」を作る職人さんだと知った。

彼女は質の良いできたての苔が手に入ったといい、ご丁寧に菓子折りを持って挨拶に来てくれた。

それから、しばらくしてあるTVの番組で、「植物や苔など、山や個人の庭からは移植してはイケナイ!」という事実を知ったのだ。

植物の中でも特に苔はとてもナイーブな生き物で、少しでも違う土や空気や匂いに敏感なのだと。

せっかく移植しても、ほぼ枯れてしまうとも聞いた。我が家に苔を取りにきた彼女も、きっと、にわかテラリウム職人さんだったのだろう。

その後も、わが家のふわふわ苔はどんどん勝手に育成して行った。ずぼらなわたしは、その緑苔を使ってどうこうすることはなかったが、たまに触ってふわふわ感を楽しんでいたんだ(笑)

わたしにはどーでもいいものが、他人には宝の山だったという話よ。

苔むす前にここに記しておこう。

★

最近の流行りをもうひとつ。

「パルダリウム」本来であれば、魚を育てる水槽に熱帯植物のジャングルを作るという新種のガーデニングだ。

ここに、資料を載せる→https://t-aquagarden.com/column/paldarium パルダリウム水槽とは?本格ブーム到来!

水槽の電気に照らされた熱帯植物の美しいことったらない!

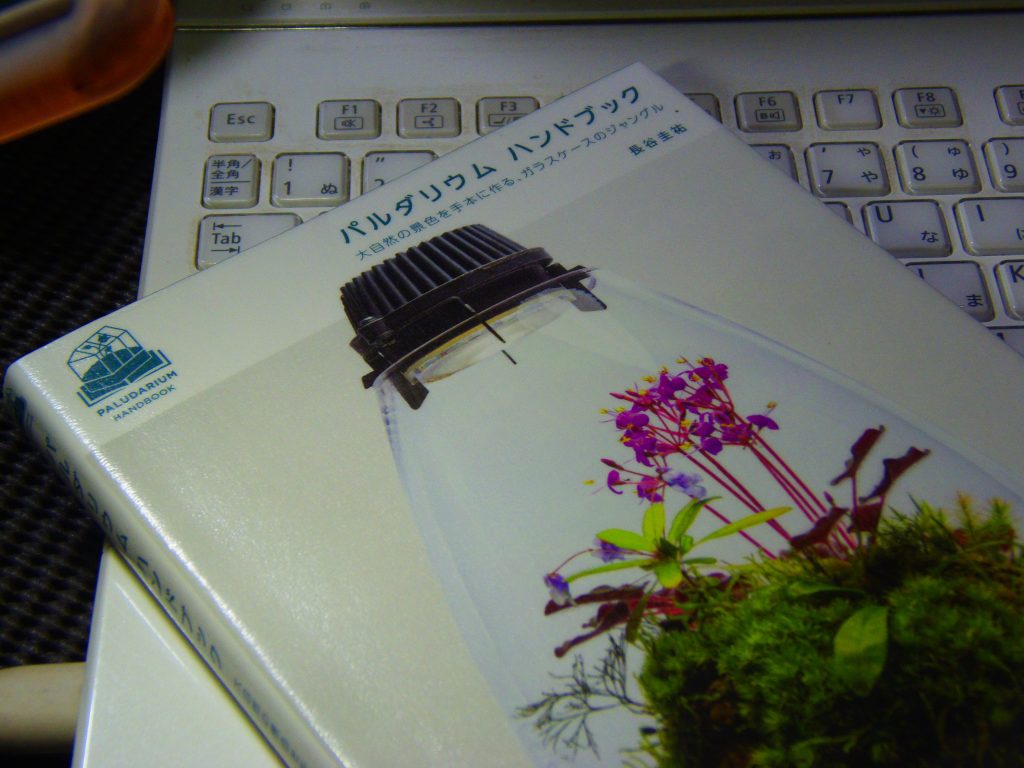

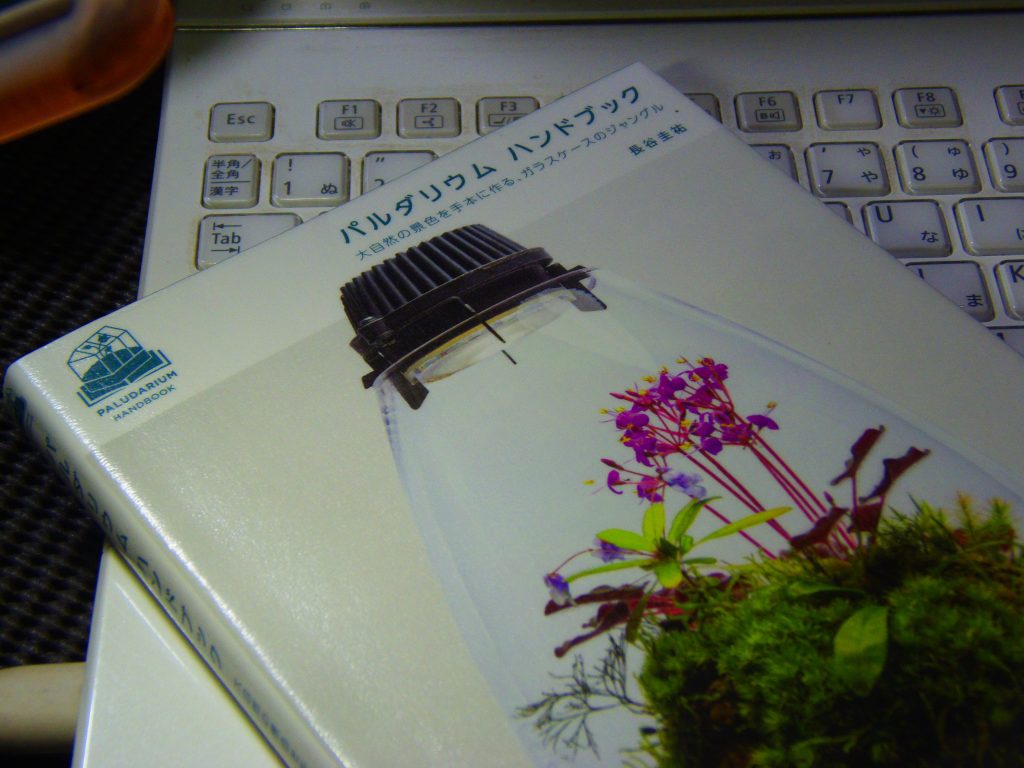

素敵なハンドブックも見つけたので合わせて紹介する。

『パルダリウム ハンドブック』大自然の景色を手本に作る、ガラスケースのジャングル(長谷圭佑・著/ 双葉社)

わたしは、山に登山で行くようになってから、すっかり里山公園での山野草や園芸店の園芸植物を見に行かなくなった。

なぜ、行かなくなったのか?

たぶんそれは、長いこと、足元の小さな植物を愛でてきたが、山そのものの大きな自然を目の当たりにして、深く、圧倒されてしまったからだろう。

美しい山々の景色や歩いてみたくなる稜線の数々が、わたしを山通いへいざなう。

しかし、「テラリウム」や「パルダリウム」という技法で大自然をお手本にして、一種の箱庭が手に入れられるなんて素晴らしいとも感じた。

どんな形にせよ、緑は素晴らしいものだもの。