【ブログ新規追加1061回】

7月になったら行こうと考え(ていた「ヨガ教室」に初参加した。

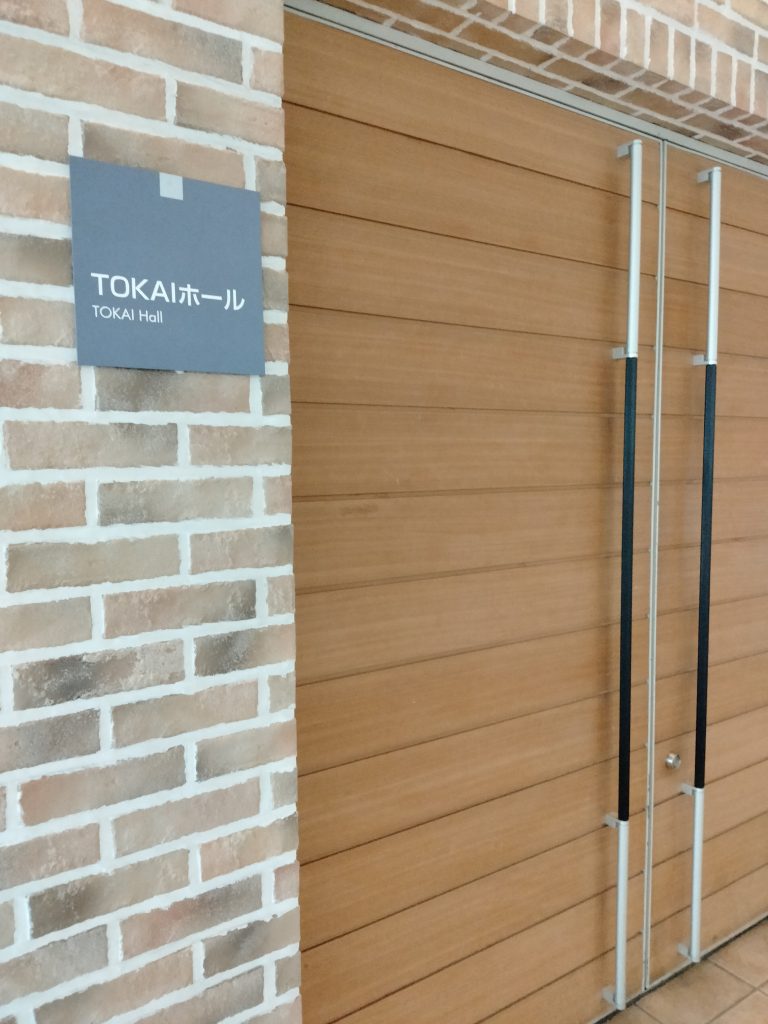

それも、ご近所の大学病院ホールで。今年5月から開講された。

5月、夫の診察の際に、壁に貼ってあるポスターに目が釘付けになった。

市内スポーツクラブ(アローレ八王子スポーツクラブ)のインストラクターによる「女性のための のんびりヨガレッスン」一回一時間で月2回(日付けは通年決まっている)でレッスン料一回500円!(入会金など一切なし)

これを見つけた時「絶対やる!息子の引っ越しが終わったらすぐに」と、意気込んでいたが、家の片づけが予想以上に大変だったのと、猛暑でだいぶ疲れが溜まっていたんで、昨日13日まで引き延ばしてきたんだ。

まだ、現役で仕事に邁進しつつ、だんだん衰え始めた体のあちこちを修復したい!と、常々考えていた。

いつでも行ける・・・とかだと、きっと行かない(笑)

月2回で日にちは決まっているから、すでに今年のレッスン日は確定済みだ。レッスンを受けられる日を選ぶだけ。

この方法ならできそう!とレッスン参加を決めたんだ。

で、一昨日、WEBで参加申し込み(毎回申し込みが必要)をした。

スポーツクラブから速攻で「お待ちしております!」と、返信メールが入り、仕事中にDAISOに寄って、ピンクのヨガマット(税抜き600円)を買い込んだ。

やる気、満々(笑)

★

7月13日午後1時。

家から徒歩10分でレッスン会場に到着(東海大学八王子病院TOKAIホール。あのドクターXで見るカンファレンス会場そっくり・笑)

受付の方1名、インストラクター1名で、始めに、医療行為でないことを示す申し送り事項の確認と署名をした。

今回の参加者は全部で4名。(めっちゃ少ない!)

それでもホールの半分にインストラクターを含む5人のヨガマットを敷くと、いい感じに距離が保てている。

そして、一時間の間、ずっと環境音楽(さざ波・鳥の鳴き声・風の音・雨の音?など)が流れていて、ライトも少し落とした感じで「ゆったりと穏やかな気持ちにしかなれない瞑想空間」晴らしいレッスン環境だった。

適切な冷房設定なのだろう。適度に薄っすら汗をかくのが気持ちいい。

5月開講当初からやっているらしい方々は、ポーズのレシピや順番を熟知している。

わたしは完全なる初心者だから、ポーズも知らないし手順も知らないので、インストラクターの柔らかな声に先導されつつなんとか、ついて行けた。

そして、めっちゃ驚いたのは、右足の付け根が凝り固まっていて痛く「あぐら」が満足にかけない!

そして、これはわかっていた症状だが「正座もできなくなった」ことで、無理なポーズもあったんだ(泣)悔しい~~。

55歳ぐらいの時、ある日突然、「正座ができなくなった」のだ。

「いったいどうやって膝を折るんだっけ・・・?」正座の仕方、それすらわからない。(痴ほうじゃなくてよ・笑)

あの日から正座とは無縁の暮らしになったんだった。

しかし、今日たった一時間のヨガtimeで信じられないくらい体が柔軟になった!

まず、右足の股関節が痛くて「あぐら」がかけなかったのが、終わる寸前、簡単に「あぐら」がかけて、両足裏が合わさるようになった。

それ以外にも、体中の伸びを何度やっても足ふくらはぎの「こむら返り」が起こらなかった。

実は、しょっちゅう痛い目に合っていたのだ(泣)

また、ヨガでは呼吸法が非常に重要なのだという事も知った。

すべてのポーズをゆったりとした腹式呼吸で行うので、まず腹式呼吸の練習が必要だと思う。

わたくしごとだが、音楽大学で声楽を学ぶために、約一週間かけて腹式呼吸を身につけた。

だから、今回のレッスンでは、体が硬くてできなかったポーズもあったが、呼吸だけはしっかりとついて行けたんだ。エッヘン!(笑)

多くの女性はたいがいが胸式呼吸だそう。

腹式呼吸と胸式呼吸では何が違うのか?(ちょっと調べてみた)

呼吸法では、大きく「腹式呼吸」と「胸式呼吸」の2つに分類される。

吐く息に重点を置き、お腹まわりの筋肉を動かして副交感神経を刺激する腹式呼吸に対し、肋骨を広げて胸に空気を取り入れるのが胸式呼吸。

このように吸う息に重点を置くことで交感神経が刺激されるのだそうだ。

ここで腹式呼吸のやり方を載せておく。

• 腹式呼吸のやり方→https://www.med.or.jp/komichi/holiday/sports_02_pop.html(日本医師会)

腹式呼吸のポイント

背筋を伸ばして、鼻からゆっくり息を吸い込む。このとき、丹田(おへその下)に空気を溜めていくイメージでお腹をふくらませる。

つぎに、口からゆっくり息を吐き出す。お腹をへこましながら、からだの中の悪いものをすべて出しきるように、そして、吸うときの倍くらいの時間をかけるつもりで吐くのがポイント。

回数は1日5回くらいから始め、慣れたら10~20回が基本だが、その日の体調に合わせて、無理なく楽しみながらやるのが望ましい。(日本医師会)

資料の羅列になってしまうのだが、今回学んだポーズも含まれる、ヨガの基本ポーズ24選もリンクする。

ヨガのポーズ一覧24選→https://soelu.com/articles/?p=1632

興味のある方は是非、ご覧ください!

念願だった「ヨガを始めた」という話。

今後の予定は、基本のポーズを教わったので、仕事の無い日にはしっかりと予習かねて自宅レッスンをする。そして、月2回のレッスンにはできるかぎり参加したい。

いくら、体に良いことでも無理な予定になってしまえば続かないもの。本末転倒にならない、生活スタイルに落とし込めそうな「のんびりヨガ」だ。

それでは、また!