【ブログ新規追加1093回】

「50の手習い」とかよく言うよね。

女性におすすめの趣味を一挙に紹介する企画。お金がかからない趣味もあるよ!

• 趣味を長続きさせる方法

趣味を始めてみたいけれど、なかなか続かない、身につかない。飽きっぽくて継続できない。そんなときは、ちょっとひと工夫してみて。

1、達成したい目標を見つける

目標があると物事は続けやすくなるのは誰もが承知。

映画鑑賞なら「1年で何本見る!」とか、読書なら「この作家の、このシリーズを読み切る」とか、どんなことでも構わないので、自分だけの目標を作ってみるのがGOOD。

2、人から評価してもらう

人から評価してもらったり、互いに評価し合うことも、趣味を続けるポイントのひとつ。

読書も、一人で楽しむことに加えて読書会などに参加すると、自分の感想を話すだけでなく他の人の感想を聞くことで、自分が気付かなかった視点や考え方に出合うことができるもの。

手っ取り早く、長続きする方法を2つ挙げてみた。

★

「趣味は何ですか?」と聞かれることを苦痛に感じる人は少なくないらしい。

趣味と聞くと、人から認められる立派なことをしなくては……などと思ってしまうのかもれないが、そうではなく自分の好きなことに好きなように取り組めばOKだ。

人のことは関係ないよ。

何かを始めるのに遅すぎることはなし。

何歳からでも「自分らしい」素敵な趣味をぜひ見つけてね。

★

さて、趣味を持つメリットの話をしよう

「自分が楽しいからやっているだけで、メリット・デメリットなんて考えない」という人が多いと思う。

でも、真剣に「趣味がない!」と、悩んでいる人も多いと聞く。

趣味を持つことのメリットを今一度考えてみると、自分に合う趣味が見つかるきっかけになるかもしれない。

メリット1:気分転換ができる

好きなことに熱中していると、心配事や嫌なことを忘れることができるよね。

趣味の時間もそう。

ストレスが解消されて気分も晴ればれする。

「ここを乗り切れば、あとはあれを楽しもう!」と、大変なことにもポジティブに取り組むことができる。(まさにわたしはこれで趣味を進んでやっているよ)

メリット2:仲間ができる

仕事や家族の他に、共通の趣味を持つ人と会って自然と会話が楽しむ機会ができる。

話のネタは、趣味の話だけじゃなくて最近見た映画やアニメ、読書の話だってOK。

自分と同じ物が好きな人、価値観が近い人と話すことは楽しいはず!

メリット3:話題(視野)が広がる

世間話や初対面の人と話をするときも、趣味の話をすれば話題を広げることができるよね。(わたしも職場で登山の話を進んで話す人がいて、彼女もその登山談義を楽しんでくれている)

同じ趣味の人と話が盛り上がるのはもちろん、同じ趣味の人がいなくても、自分の経験を話す、相手の趣味について聞くなど、楽しく会話ができるきっかけになること間違いなし。

★

インドアもアウトドアも!大人に人気の趣味一覧

• 大人に人気の趣味1:文科系(映画・音楽鑑賞、読書)

文化・カルチャー系の趣味は、さまざまな作品に触れることが自分磨きにも繋がるのでほんと、おすすめ。

映画、音楽鑑賞、読書などが大人の趣味の定番。

文科系の趣味の場合、「趣味は何ですか?」と聞かれたときに、好きな分野、ジャンルなどの情報を少し加えると、印象がよりアップするよ。

「古いフランス映画をよく見ています」なんてカッコいいでしょ?(笑)

• 大人に人気の趣味2:スポーツ系(水泳、ランニングなど)

50代・60代になると筋力低下を感じやすくなるため、「健康のために運動をしている」という人も多いよう。

水泳、ウォーキング、ジム通いなど、運動も素敵な趣味よね。

「何キロ泳いでいる」「何キロ歩いている」という話題の他に、「ウェアはこんなふうに揃えている」「シューズは○○がお気に入り」などの周辺情報を話題にすると、話がさまざまな方向に広がる。(わたしはこれが大好き・笑)

• 大人に人気の趣味3:自然・アウトドア系(登山、キャンプなど)

登山など、自然にふれる趣味も大人に人気。

山に登ったときに写真を撮る、簡単なスケッチを書く、ご当地の名産品を購入するなど楽しみ方はいろいろ。

登山までいかない、山歩きやハイキングなら、道具が不要で、すぐに挑戦できるのもいい。

達成感が得られやすいよね。

また、今はキャンプも人気。

テント泊が不安なら、最初は家族や仲間とコテージ泊の旅行に行くことからスタートしてもいいし、我が家では、もっぱらデイ・キャンプで泊まらずに楽しんでるよ。

• 大人に人気の趣味4:インドア系(塗り絵、フラワーアレンジメントなど)

アウトドアよりもインドア派という方には屋内で楽しめる趣味もたくさんある。

最近は「大人の塗り絵」がブーム。100均でも塗り絵のキットが販売されているから安価ではじめやすい。

塗り絵や折り紙など、手先を動かす作業は認知症予防にも効果があることがわかってきている。

同じく脳トレにもなる囲碁や将棋などのボードゲームは、藤井君など若いスターが登場したこともあり人気が再燃中。

その他フラワーアレンジメントや押し花アート、アクセサリー作りなど、ハンドメイド系の趣味も女性に不動の人気がある。

さて、思いつくままにババ~~~っと、趣味のオンパレードをしてみたが、何かやってみたくなったんではないだろうか?

お金がかかるものからほぼかからないもの(散歩など)まで、いくらでも趣味は転がってる。

別に続かなくたって、いいのでは?

趣味ぐらい、のびのびと楽しくどんどんトライするのがいいと思うんだけどね。

さて、わたしも趣味のピアノを弾く時間だわ。

それでは、また!

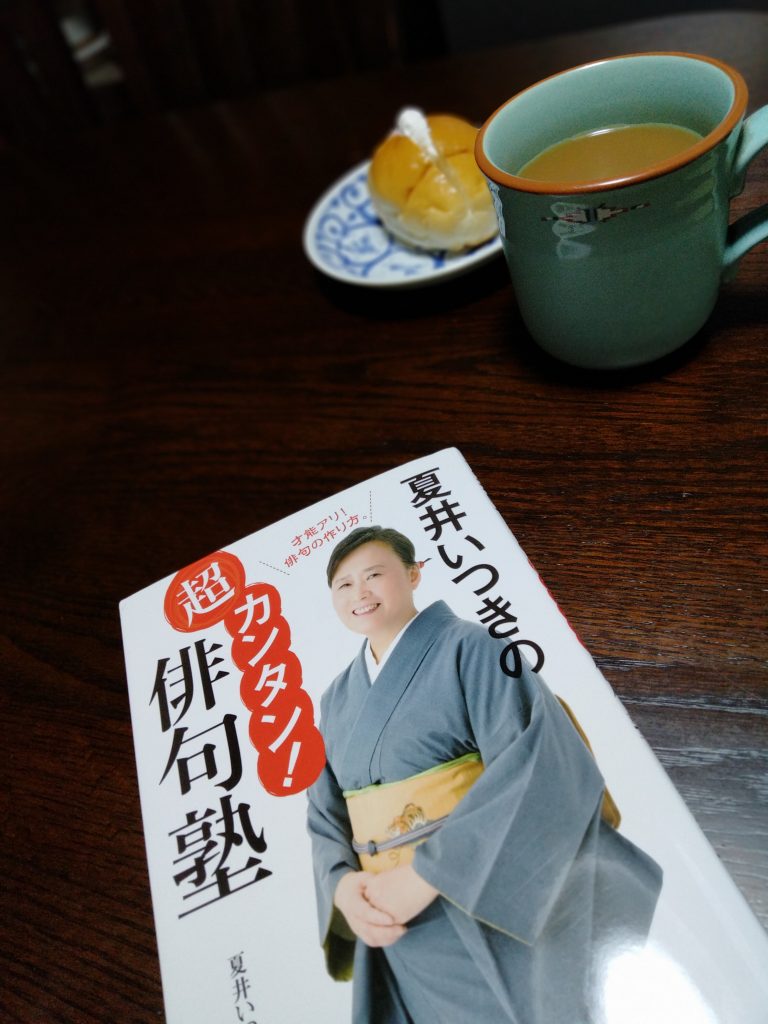

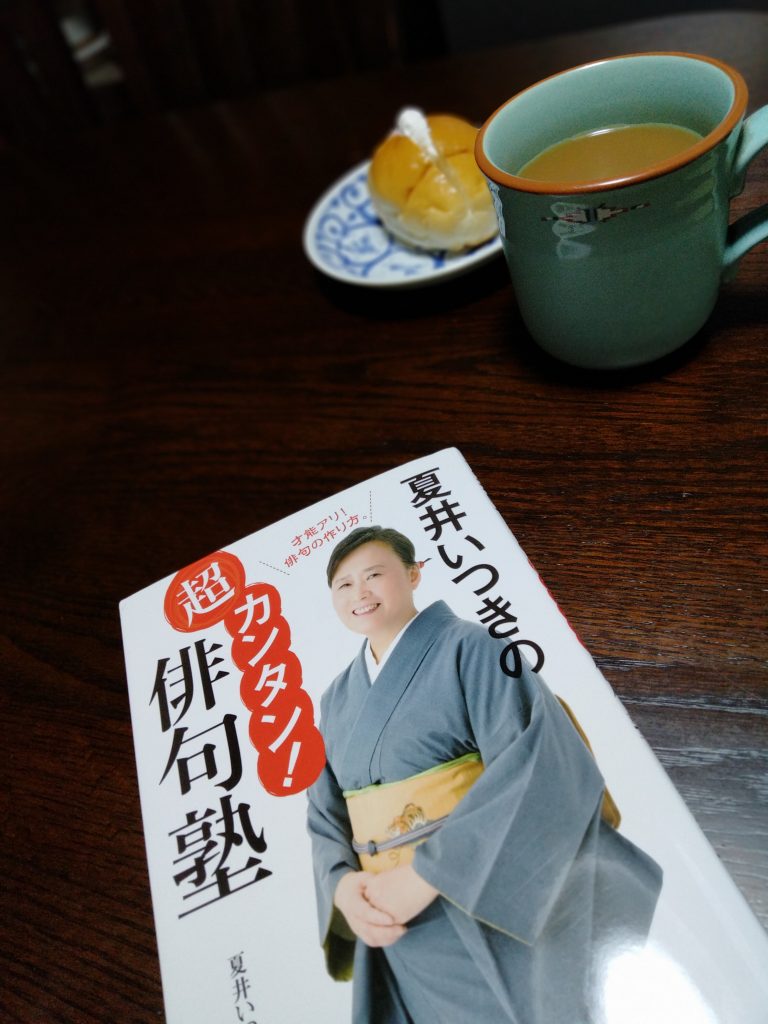

※ TOP写真は夫の趣味の本を撮ってみた。

わたしは俳句がからっきしダメで(泣)

なぜダメなのか?

それは、単純で「上手く詠もう」とするからなの。

こうして書く文章は、まったく「上手く書く」とか考えてない。

とにかくわかりやすく読みやすいのが一番!とか思うので、いろいろ制限やルールのある「俳句は性に合わない」みたい。

ただ、この本、とっても楽しく読める工夫がされているの。ぜひ、読んでみて!

簡単レビュー&目次

毒舌キャラで人気の俳人・夏井先生の手にかかれば、ありきたりな平凡な句があっと驚くイメージ豊かな一句へと早変わり!

本書は、そのミラクルな言葉の化学変化の秘密を初公開。

5・7・5に言葉をはめ込めば、脳を鍛えて幸せホルモン・ドーパミンが泉のごとく湧いてくる。

俳句を詠めば、脳が若返る!ストレスに強くなる!

脳科学者・茂木健一郎氏の対談を収録。

【目次】

1.俳句こそ人生だ! (対談:茂木健一郎氏)

2.《辛口先生の俳句道場》「仕事」を詠む

3・これぞ才能アリ! 秀句を味わう