【ブログ新規追加1353回】

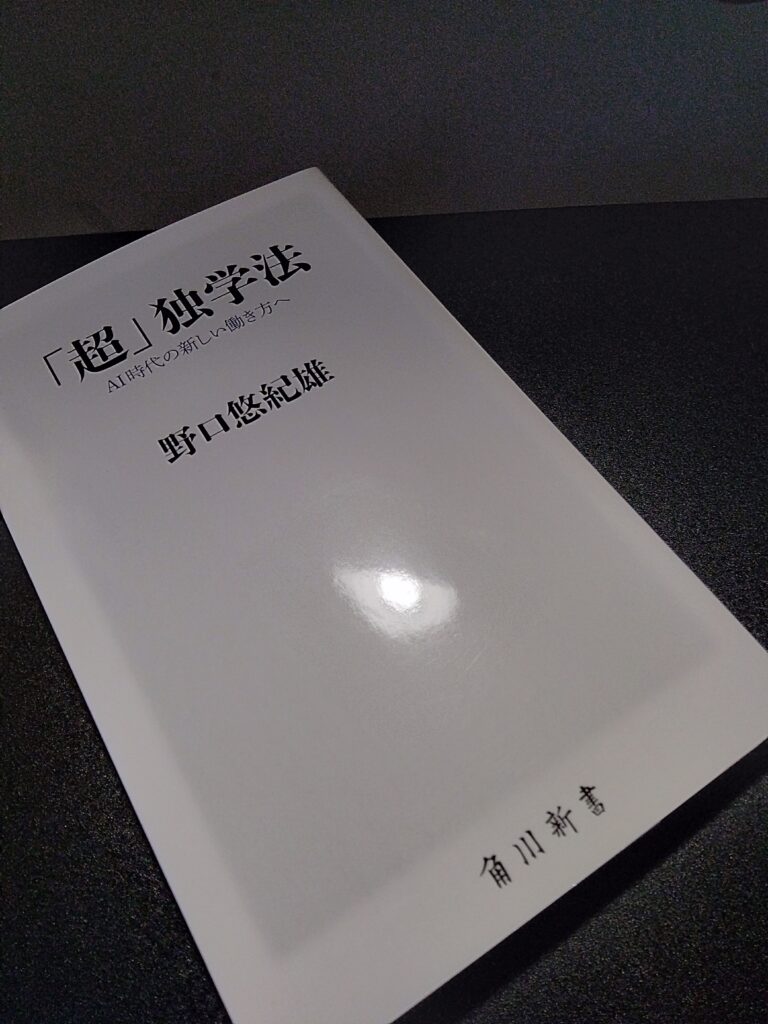

簡単レビュー

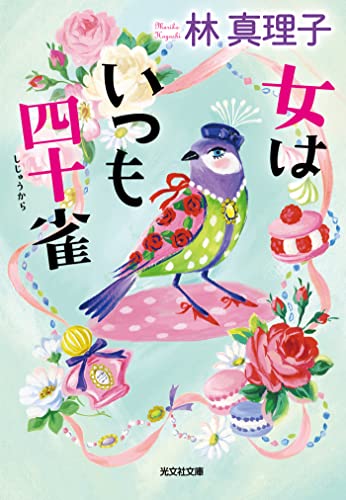

女の四十代は、子育ても仕事も社交もおしゃれもとなると、本当に忙しくて大変だ。

だが楽しく有意義な四十代を迎えれば、その延長としての五十代がやってくると著者は語る。

~そう、女の人生、勝負はいつも四十から~(冒頭の「はじめに」引用。

ここでの積み重ねが、その後の人生を豊穣にする。

10年以上にわたって「STORY」の巻頭を飾る人気エッセイ、平成最後の5年分収載。

★★★

林 真理子女史の小説とエッセイは全巻読み終わっているわたし・・・が!この1冊を完全に見落としていたことが、先週判明した(笑)

で、さっそく、先週末から夜な夜な読みふけって、もう「はらを抱えて笑った・笑った?」1冊だった。

とはいえ、エッセイのすべてがお笑いなんではなく、たまに、ひょっこりとおかしみが顔を出す。

たとえば、本書ではないのだが、真理子女史の好む表現に「どっさり」という言葉。わたしは、林 真理子女史の文章でしか出会ったことがない。

わたしの祖母の口グセだったから、脳裏に焼き付いていたし。

しかも、だいたいが美味しい物や高級ワインを頂く時に限って「どっさり」が出てくるんだもの(笑)

どれだけ食い意地が張ってるんだか!と思わせつつ、本当に素晴らしいお料理を頂いている情景がリアルに浮かぶのがすごい。

だから「はらを抱えて笑う」との意味は、「可笑しさに耐えられないでつい、ニヤニヤ、クスクス笑ってしまう」と言い換えられる。

文章で表現される「おかしみ」を味わえるのが、林真理子本の醍醐味だとずうっと、思っていたのよね。

下世話な、ともすれば、くだらない話であっても、真理子女史の文章マジックにかかると、一気に読ませる内容に大変身してしまう。

中タイトルに内容の暗示されているのも一案だわ。

二つ上げてみよう。

•「料理のうまい女」の条件が~頭がよいこと~だったとは!

• 四十代の今こそ、すべきこと。それは、「年をとったら、絶対にこういうことはすまい」と思うことを記憶に刻んでいく作業

と、こんな中タイトルがついていると、内容が知りたくなるってものよね。

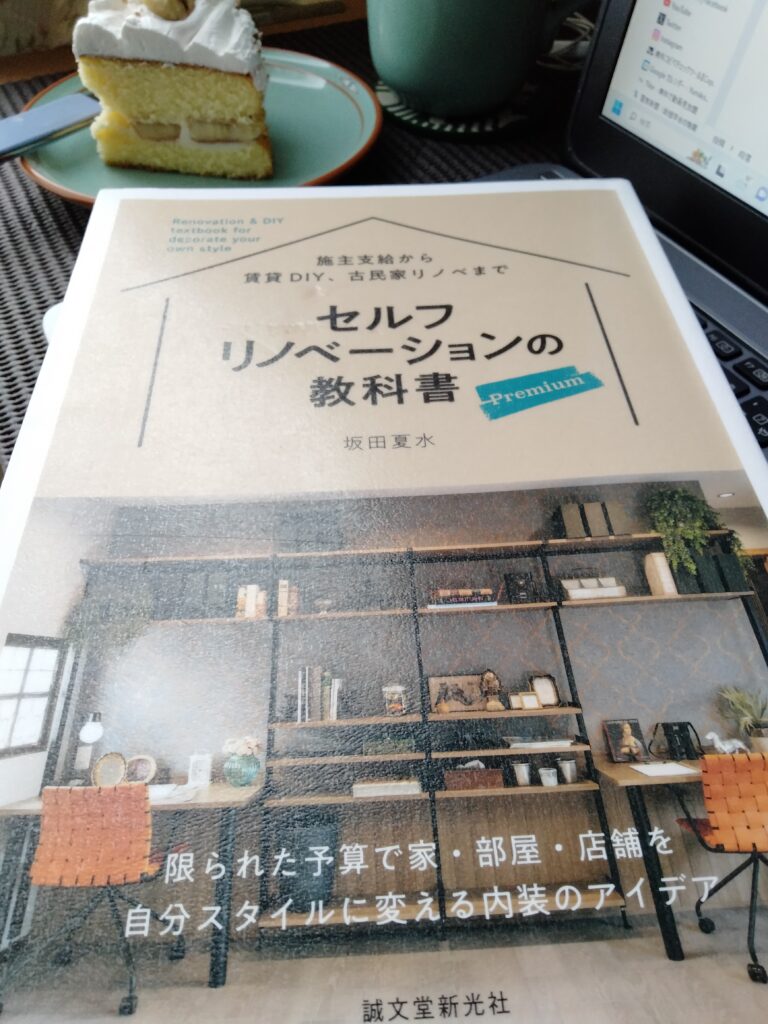

40代女性の仕事・子育て・女友だち・品性・お金の払い方・ファッションや美容・エンタメなど2014年~2019年までの話題がぎゅっと!詰まっていた。

また、同じ時期の世間を知っていることで、こんなにも共感できるんだ!と、改めて過去の記憶の「総ざらい」ができ、ちょっと得した気分。

本タイトルの「四十雀」とは、四十代の言い当て妙だが、ご本家の四十雀はたいそう可愛らしい鳥だ。

ほっぺが白くてふっくら~💛

わたしも、四十雀みたいに、いつも「きれいでかわいいほっぺ」をしていたい!と思って、せっせと「顔や首」などのお肌を、お手入れし始めたわ(笑)

★

本書の最終章「グレイヘアは甘いもんじゃない。ありのままでいるための努力は厳しいものだから」について、少々語る。

言っちゃえば、「何もせずでいられるほどありのままは易しくはない」ということだ。

「ありのまま」で行けるほどの自信を、ひとつぐらいは持ちたいと願ってはいるが、努力なくして「ありのまま」はまず、手に入らない。

これは、中年女性なら誰でも、実感しているというかわかっている。

わたしも、これまで通り、精進の日々はなんら変わらないけれど、時には、ありのままで、本書のような「人生指南のエッセイ」を読んで大笑いして、貯め込んだストレスを解消していこうと思う。

林真理子女史の書籍は、わたしにとっては、恰好の「解毒剤」なのだから~~~(笑)

ああ、いつもながら単純なわたし(笑)

それでは、また!

---------------------------------------------旧記事更新

『SunTAMA Style』2021年5月26日記事

『SunTAMA Style』2022年5月26日記事

『SunTAMA Style』2023年5月26日記事

『Life Tour21st』2017年5月26日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1066135138.html 「積極的スポーツウォ―キングのススメ」

『みいこStyle』2019年5月26日記事

https://miikostyle.blog.jp/archives/18558754.html 「ただ、運が良かっただけ」