【ブログ新規追加1245回】

毎年、10月30日を迎えると思い出すことがある。

ハロウィンではなく(笑)、夫が急性心筋梗塞を発症して、緊急入院した日だ。

あれからあっという間の9年が経つ。

大量の投薬、食事制限と有酸素運動、6回のカテーテル手術で命を繋いできた。

今では大変に元気になったが、糖尿病のしぶとさ、しつこさには毎回の健診で舌を巻いている状態。

かれこれ、9年も野菜中心の糖質制限や塩分、脂質制限を続けてきたが、やはり体はもうこの方法に慣れきっていて、少し気が緩むととたんに数値を上げてしまう。

ま、今回は緩やかな血糖値の上昇だけで、とりあえず経過は良いと言われ内心ほっとする。

やっぱり、「特別!チートディ

※ チートディとは、厳しい食事制限を伴うダイエット中に「好きなだけ食べてもいい日」を計画的に設けることを言う。

関連資料→https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/16905/ (チートディの正しいやり方・デメリット)

だからか、今回の経過健診では、「このまま、しっかりと糖質制限をしつつ、薬もしっかり服用してください!」との主治医からの申し渡しがあった。

インスリン注射を打ったことは、これまで一度もない。

とはいえ、7種類の心臓疾患薬と糖尿病の薬は大変高価で、毎回肝を冷やし続けてきたのも事実だ。

あまりに高価な薬に途中で辞めてしまう・・・こういった事例が頻繁だと主治医も嘆いていた。

9月の経過観察で、夫が「症状が落ち着いてきているということですが、薬は減らせますか?」と質問。

主治医は「いいえ!この処方で血糖値が抑えられているのだから、止めてしまえばバ~~ンと上がってしまいます!だから減らすのは今は難しい」との見解。

そうか!

それでは、今一度肚を決めて野菜中心の食生活=食事制限をきっちりやる!ということで話しがついた。

そうよね。

せっかく「良く効く薬」に巡りあって元気を取り戻してきたんだもの。少々高価なのは仕方がないわ。と、自分をなだめるわたし(笑)

今では、すべてジェネリック薬品で調達できているわけだしね。一時に比べると半額になったんだもの。有難いよ。

というわけで、糖尿病の経過観察ではこれまで通り、数値を上げない工夫を続けることで一見落着。

★★★

そして、もう一つのしっかりと取り組んできたこととは、「心臓の動きを快活にする有酸素運動」を取り入れるということだ。

これには、発病当初の担当医のアドバイスで「有酸素運動ならジムで筋トレもいいです。夫婦で取り組むなら、すぐにでも始められるウォーキング&トレッキングを生活に主体的に取り入れること・そして続けること」を勧められて、この9年間続けてきた。

何しろ、食事制限から運動まで、夫婦一緒にやることで回復力に差がでるそうだ。

「トレーニング場所として、景色のよい所や空気の良い所へ夫婦で楽しく行ってください!」と、励まされたのも懐かしい。

わたし的には、「ジム?二人で?これ以上お金のかかることなんて絶対に無理よ!」と、金銭面で困窮していたので、アドバイスを聞くそばから「散歩でいいんですよね!ウォーキングやります!」と、とっさに返答した(笑)

ウォーキング&トレッキングは、心臓にかかる負荷を少しづつ増やし、歩くことや少々登ることで心臓を鍛えるのが目的だ。

はじめは、近所の公園や市内の里山などで軽い散歩ウォーキングからスタートし、半年経った2017年4月27日には、一度行ってみたいとかねがね思っていた上高地の開山式へ参加する初トレッキングを慣行した。(主治医に相談の上、往復2時間内のトレッキングとした)

4月27日といっても、上高地はまだ冬景色!雪中トレッキングとなった。

詳細に検査の模様なども書いている、当時のブログを貼っておく。

https://lifetour.blog.jp/archives/1065743282.html 「山岳リゾート、上高地へいく」

ここから、行きやすい高原、低山を中心に「心臓負荷に対するトレーニング旅」が始まった。

子どもの頃から両親と親しんできた登山の経験が、こんな形で再発動するとは。

人生は繰り返しだわね。

で、どーせ行くなら「景色が美しい」場所を選定して行く。現在のわたし達の最大の楽しみだ(と思う・笑)

高山では、高度順応

以前、2800m以上を経験した時、夫が軽度の高山病らしい症状に見舞われた。(理由は高度順応の時間を充分取らなかったため)

高山病に関する資料はこちら→https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/disease/dis02_08mou.html 標高2500mくらいから発症する可能性があり、 また、標高3000m~4000mの高地まで乗り物で行ける場合でも高山病を発症する可能性がある。 高齢者では、標高1500mからを高所と考える必要がある。

そこで、これまでの経験値でだいたい2000m半ばまでは夫の心臓も大丈夫のようなので、場所選びの参考にしている。

あくまでも、登山の目的はトレーニングの一環。

自然の中で定期的に心臓をはじめ身体そのものを鍛えるのが主軸のトレッキングを続けることに注力している。

山岳トレッキングは厳冬期を避けて、グリーンシーズンに2~3回と決めている。あとは、近所の散歩がルーティンだ。

今年もあと1回、紅葉トレッキングを慣行する予定。

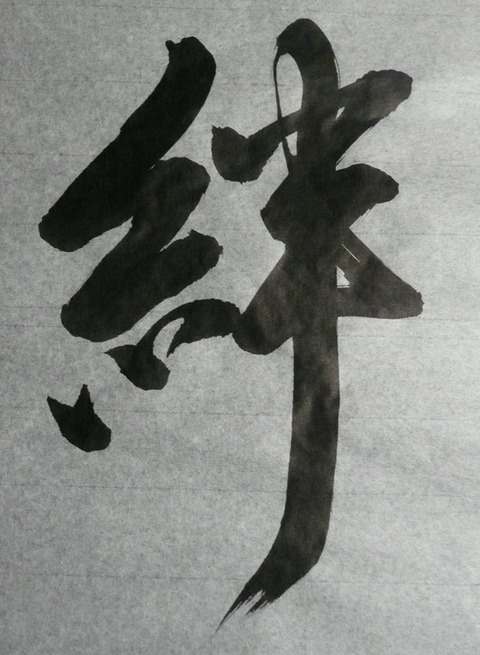

というわけで、本人の努力があってこその回復劇であるし、この先、本当に実現したい「投薬0」という劇の幕締めを叶えて行きたい。

というわけで、糖尿病改善では「食事制限」、心臓機能回復では「有酸素運動=ウォーキング・トレッキング」の2つをがっちりやってきた9年間を振り返ってみた。

※ note主催 #挑戦してよかった(ケンタッキーフライドチキン協賛)コンテスト出品記事(書籍レビューはなし)

★★★

ここで、「血糖値を薬に頼らす下げる方法」のベストセラーを紹介しよう。

『薬に頼らず血糖値を下げる方法』水野雅登・著(アチーブメント出版)

簡単レビュー

半年後でヘモグロビンA1cが11.2%→6.0%まで下がった!」

ー--------------------------------------------旧記事更新121

『SunTAMA Style』2020年9月16日記事

『SunTAMA Style』2021年9月16日記事

『SunTAMA Style』2022年9月16日記事

『Life Tour21st』2016年9月16日記事

https://lifetour.blog.jp/archives/1061004047.html 「海外鉄道旅 in 高雄・台南」

『みいこStyle』2019年9月16日記事

https://miikostyle.blog.jp/archives/21046192.html 「10年後のわくわく」