【ブログ新規追加677回】

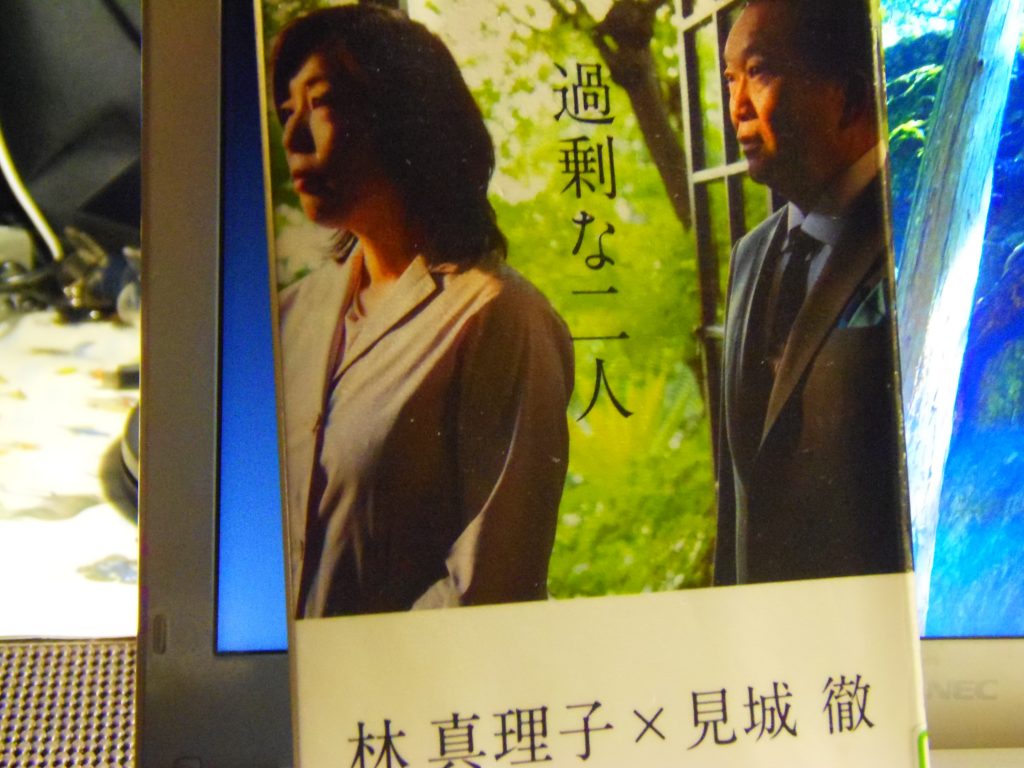

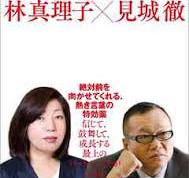

『野心のすすめ』の林真理子さんと、『たった一人の熱狂』の見城徹氏。

作家と編集者二人のカリスマによる「生き方の教科書」だ。

才能を見い出し、見い出され、また刺激し、磨き上げた編集者と作家の関係が濃密な名言の応酬となって一冊に凝縮された「とてつもない」一冊である。

『過剰な二人』林真理子・見城徹 / 著 (講談社)

簡単レビュー

まず、目次が目を引く。

対談 過剰な二人の「失われた16年」

第一章 人生を挽回する方法

第二章 人は仕事で成長する

第三章 最後に勝つための作戦

第四章 「運」をつかむために必要なこと

目次を書いてみたが、どうだろうか?ハッとさせられる項目ばかり(笑)

一つの章の中に林さんが5本、見城氏が5本のエッセイや体験談をしたためている。

どう読んだって面白過ぎるし、やはり「事実に勝る物語はない」と感じさせる圧巻の文章だ。

さて、優秀な編集者に巡り合えたら、賞を獲得できるような作品が書けるのであろうか?

答えはYES。

しかし、それはどうやっって賞を獲れるか?をテキスト的に作家に伝授しまくって手練手管で書かせるのとは、全く違うものなのだ。

優秀な編集者は作家に戦いを挑ませるものだ。かの名女優の岸 恵子さんの作品「わりなき恋」は彼女が51歳の時に書かれた名作。日本文芸大賞受賞作品。

この作品もどっぷり見城 徹氏が関わったことで有名なのだ。その関り方とは・・・。

何かのTV番組で観たのだけれど、見城氏は岸さんのことを「文章は上手いけど、いつもきれいごとしか書かない」と一刀両断した。

このコメントをTVでたまたま観ていた岸さんはカッ!となって、「じゃあ、書きます!書くわよ!」となったという、彼女の執筆に対する熱量を上げるというか、闘争心を湧き立たせて名作を書かせたのだそうだ(凄)

岸さんが観るかど~かなんてわからないTV番組でのちょっとした話のネタに使ったわけ。ある意味確信的だなあと思った。

なんと、鋭い編集魂だろう。

わたしの拙い経験をちょっとだけ書いてみよう。

わたしは、書籍のレビューを小学館系列会社で毎週5本書くという仕事を約2年半続けたのだ。

その時お世話になった編集者(TSUNAGUさんという)彼には本当に文章の何から何まで教わった・・・と、書きたいところだが、実は、それほど教わってはいない(笑)

編集者TSUNAGUさんの一番得意とするコミュニケーション力は、とにかく書き手を「褒める」ことを実にスマートにやってくれたことだろう。

必死で書いた文章を褒められたら、誰だって飛び上がるほど嬉しいものだ。しかも彼は、どこがどう素晴らしい!のか?をちゃんと提示してくれた。

レビューを書き始めて2ヵ月が経ったころ、毎日にように記事に対するお褒めのコメントが届き始めた。

その内容は「〇〇さんの豊富な情報量と、文章の長さに圧倒されている、ダラダラ書いているように見えてちゃんと収拾されている!」というもの。

で、最後に「もっと、もっとたくさん書いてください!」と。

要するに情報とエピソードの両輪づかいで書いていたから、毎日わたしの小さなストーリーを書籍レビューと一緒に読んでいるのだと。(一粒で二度美味しいとも言っていた)

わたしにとっては、書籍は記事の本ネタであって、それを彩る周辺の情報だったり自分が体験したエピソードを散りばめるのは、今のブログの書き方とまったく同じ。

「短いストーリーを含む書籍のレビュー」は、わたしだけのオリジナルなわけ。

その部分を大いに褒めちぎってくれ、わたしの自信と書き続けるやる気に小さく火を灯し続けてくれたんだ。

やっぱり、編集者ってすごい!

見城氏は「人たらし」と言われているらしいけど、本当のことしか言わない鋭さは、何ものにも代えられない価値があると思えて仕方がない。

もう、何十回も読んだ「過剰な二人」を一度手に取ってみてほしい。

書く人もそうでない人も。

必ず、人との繋がりを濃くしたくなるよ(笑)