【ブログ新規追加705回】

昨日、山梨県甲州市塩山の「塩の山」に登山した。

実は、塩の山では「塩は採れない」のだそうだ。

ではなぜ?この名前がついたのか?ちょっと調べてみた。

• 塩の山 名前の由来→塩ノ山は、「四方からよく見える」「四方がよく見える」という意味で「しほうのやま」と呼ばれたことから名付けられた山名といわれている。 また、平安時代の「古今和歌集」には、おめでたい歌として「志ほの山(塩ノ山) 差出の磯に住む千鳥 君が御代をば 八千代とぞなく」と詠まれ、宮廷歌人の憧れの地になったと言われているそうだ。(甲州市HPよりhttps://www.city.koshu.yamanashi.jp/iju/54things/articles/no-146.html)

何だか、雅(みやび)な名前の由来だった。

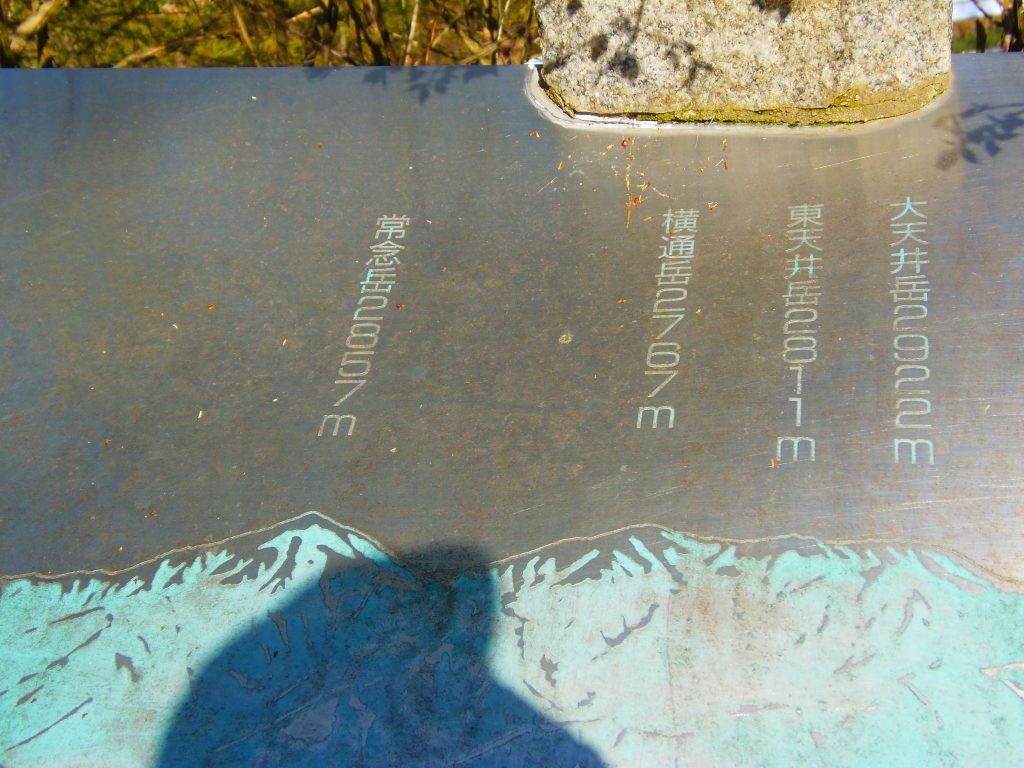

塩の山は単体の独立峰で、富士山、南アルプス、秩父連山と360度ぐるりと見渡せる低山として、古くから地元民の憩いの場所として親しまれてきた。

昨日、山頂でおにぎり休憩していたら、地元民らしいご家族が飼い犬を連れて登ってきた。

そのわんちゃんも山頂で、ゆっくりと登りの疲れを癒しているのか?座り込み富士山側の景色をずうっと眺めていたんだ(笑)

お若いお父さんだけがヒーヒーだった様子。奥さんや小さなお子さんはまったく息切れもせず、「おうちどこかな?ばあばのおうちも探そう!」と、地元民ならでは、景色を堪能していたよ(笑)

登山道と山頂に2か所「健康の鐘」なる木版がある。

木だからか、ちっともいい音はしなかったが、誰でも登りきったら鳴らす鐘だろう。

もちろんわたし達も鳴らしたよ(笑)

さて、独立峰の話に行こう。

独立峰とは→https://ja.wikipedia.org/( Wikipediaより)

文字通り、単体で立つ山のこと。他の山から離れて単独でそびえる山だ。また、ヤマケイなどの調査では、独立峰の基準がある。

独立峰としての山容の美しさ

展望や自然の豊かさと、登る上での魅力

地域に根差した文化・歴史的側面

こんな基準があり、この基準を満たしている日本国内の独立峰は45座ある。

もっとも有名なのが「富士山」だろう。

+

塩の山からも見える。昨日は晴天だったが、富士山方面に雲が多く、時おり雪をかぶった頂上が覗く程度で残念だった。

上の写真↑は山頂から撮った雲をまとった富士山。

「山と渓谷」2021年4月号「日本の独立峰45選」が秀逸な一冊だったので、リンクしておく。

というわけで、塩山の「塩の山」へ登った経過と簡単な名前の由来、独立峰の話をまとめてみた。

★

• 旅のこぼれ話

これまで、平日だけで旅を続けてきたが、今回はなぜだか祭日を「選んで」しまった。

やはり、GWの車渋滞の罠に見事にハマった午前中。

本来なら家から1時間もかからず抜けられる相模湖までの一般道が2時間もかかった(汗)ちなみに高速道路でも同様。

まあ、多くの人が訪れる場所を選んでいないので、目的地へは相模湖を抜ければスイスイだ。

勝沼市のフルーツライン(標高410m)の展望に車を停めて、これから登る「塩の山」を見定めてワクワクする。

しかし、葡萄や桃のなってない棚園はさみしいものだと思いきや、新緑の季節を迎えてそれは、それは美しい。

しかも、遠くに南アルプスを擁し、ぐるっと山々に囲まれた甲府盆地の壮麗さに、清々しい気分になれる。先月も、長野県(松本市)と、山梨県(甲斐市)を旅したばかり。

どんだけこっち方面が好きなの?って言われそうなぐらい毎回、満足度が高く大好きな地域なのだ。

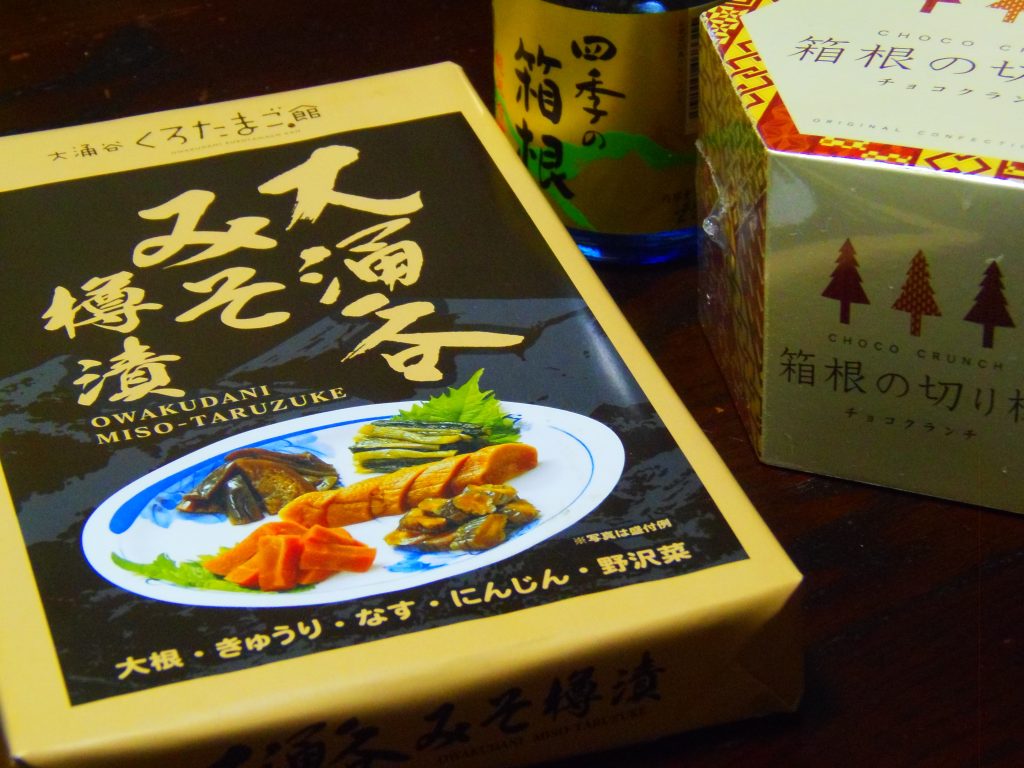

食べ物では、山梨県の地域スーパーで買う「ほうとう 生麺」1袋二人分 (税別138円)が絶品。昨日は2つ買った。この形で138円は安い!

これをお土産に買うのが定番だ。道の駅やほうとう屋さんのオリジナルを買うのもありで、味比べになって楽しい。

煮込む調味料もみそだれがそれぞれ違うので、そのあたりも現在研究中。

この生麺を野菜やお肉で煮込んだ自家製「ほうとう」は本当に美味じゃあ(笑)

昨日は、ワークマンでキャンプTシャツをお土産に購入。夫は、さっそく今朝から着ている。

と、こんなGW中日を過ごしている。

5月は来週から3週間はバッチリ働いて、また月末旅に出る。

メリハリの利いた暮らしを推進中だ。