【ブログ更新106回】

昨年11月に以前のブログで、「365日書く」→http://miikostyle.blog.jp/archives/22235548.htmlという記事を上げていた。

● なぜ、毎日書くと決めたのか

わたしは、この365日執筆するといったスタイルをなぜだか、唐突にやりたくなり、本当にすぐ始めた。2019年11月のこと。

Webライターを辞めて一年が経っていた。

丁度、以前お世話になっていた某出版社のWeb編集者から「植物に関する記事」のボタニカルライターの依頼が舞い込んできた。

以前の実績から即、記事案件を頂き毎日執筆の入口に立った。すべてが順調、考えたことが実現する爽快感に包まれていた。

ここまで、毎日書くことに執着していたのにはわけがあった。それは、毎日書くことで確実に構成から、文章表現まで頭を悩ませることが少なく楽しく書けるようになっていたからだった。

そんな、わずかな筋力がもったいなくて、せめていつでも書けるように鍛えておきたかったのが本音。また、書くこと自体が楽しくて、楽しくて・・・要するに書く行為にハマったのだ。

Webライター時代にお世話になった編集者は、常に「楽しく書けていますか?」と聞いて下さり、わたしの得意とする長文の記事を褒めてくれたのだった。楽しく書けている記事は、とても良く読まれたのだそう。また、納品も早かったので約3年間、重用され続けたのだろう。

毎日書くための秘訣を一つだけ挙げるとするなら、「すぐやる」こと一択だ。

わたしは、仕事でもプライベートな場面でも「すぐやる」という性質を持っている。どんなことも棚上げしない。それが、わたし自身を作り上げている行動習性だとも言える。

夫は、いつもわたしに「軽率だ!」「よく考えて!」とかブレーキをかける役目を担ってくれている。しかし、わたしは絶対に忠告を聞かない・笑

わたしの頭の中では「すぐやる人」こそ、最強なんだと信じているから。

まあ、人の人生、様々なステップがあり、考え方や物ごとに対する理解度も全員違う。

だからわたしのように焦って物ごとに取り組んで場合によって失敗する拙速よりも、時間をかけてアウトプットすることを望む人は多いのが現実だ。堅実に進む事を良しとしているのだろうし、それが常識だと長い間いわれてきた。

しかし、最近では多くのビジネス書でも、多少の不正確さ・不格好であったとしても、とにかく前に進んでしまう事の方が重要だと言われている。

いよいよ「すぐやる人」の時代になったのか

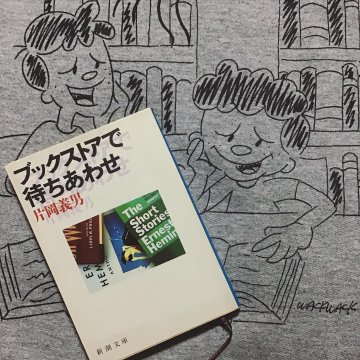

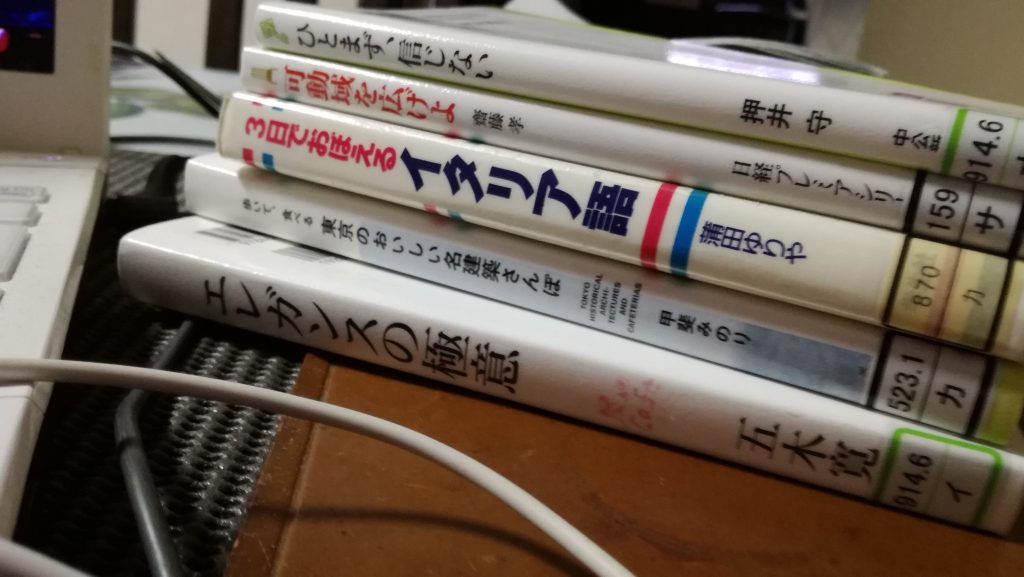

で、こんな素晴らしい書籍を見つけた。

すぐやる人は、うまくいく~最速でチャンスをつかむ習慣 中谷彰宏・著

この本の利点は「すぐやる人」の効果と効用をあますことなく文章化されているところだ。読めば読むほど、「すぐやる人」の最強さが津々と伝わってくる。

この本で著者が読者に伝えたかったことを簡単にブックレビューしよう。

● すぐやる人は、うまくいく~最速でチャンスをつかむ習慣~簡単ブックレビュー

仕事は発生した時が一番やる気があり、どんな困難でも乗り越えられる気持ちになっているはずだ。(わかりやすくするためにフリーライターとクライアントの形で書いてみよう。)

熱の高いうちにすぐに始めてしまうのがベスト。たとえ5分でも10分でも関わる時間を密接に急速に取る。完了するわけじゃないのだから、肩の力を抜いて、気楽に楽しみながら取り組もう。

始めてしまえば、宿題にはならない。クライアントからの案件であれば、資料の読み込みも一気にやってしまう。前のめりな姿勢が内容の好感度を上げるのだ。

後回しにすると、せっかく読んでいた資料も読み直すことになりコスパが悪い。とにかくザっとでいいから、仕事の骨子をまとめてしまうのが大事だ。

納期が決まっている案件だったら、納期日の2日前には完成させておこう。完成度の高い案件が納期前に納品されたならどうだろう。「あの人は仕事が早い!」こう思って頂けたら最高ではないか?

ギリギリ体質だと、仕事そのものが面倒でとても楽しめるはずはないだろう。仕事が早ければ、万が一の不備が見つかってもクライアントの意見を聞きながらさらに内容のブラッシュアップもできる。

ギリギリの納品では「できて当たり前」の評価が大半だ。次に繋がる評価は前もって早めの案件納品しかない。

これでわかるように、「すぐやる人」は最強なのだ。

●「すぐやる人」になることで、毎日ブログで好きなことを書く幸せが叶った

この本からもわかるように「すぐやる人」の持つ効用に確信をつかんだわたしは、365日書くというロングな挑戦に打って出たのだ。

そして依頼先のあるWebライター案件は、その後、丁寧にお断りをして、自分の書籍の執筆2冊とこのブログ運営とで、今日まで毎日の執筆が叶っている。

7月からは、Googleアドセンスも取得し、収益の出るブログを執筆する道に落ちついた。ブログは夏休み明けから、前日には翌日分を仕上げておくように調整できている。

365日、連続して書くことはあくまでも手段だ。それ自体を目標とは考えていない。目的は「より良い文章をいつでも連続し、まとめて書く執筆筋力をつける」という考えだ。

準備した者には、それなりの舞台が用意されていると信じている。

まず、365日書くをやり遂げる。