【ブログ新規追加507回】

仕事に「なくてはならない物」は人それぞれ。

例えば、住宅設備の営業なら、様々なサイズのメジャーが絶対に必要だそう。

お客さんの要望に応えるために、一日中、住宅のあっちこっちを計りまくる。柔らかく曲がるメジャーやバリっと硬いメジャーなどを腰につけたサイドバッグに収納している。

また、事務職の女性がこよなく愛するのは、0,3ミリの文字が潰れずに書けるボールペンだったりする。

資料の狭いスキマにちょっと書き込んだりするのに、重宝なんだ。

【パイロット】ゲルインキボールペン ジュースアップ03 (激細) 0.3mm(標準価格220円)

と道具に凝るというより、「必要不可欠な物」っていうのがあるはずなのだ。

☆彡

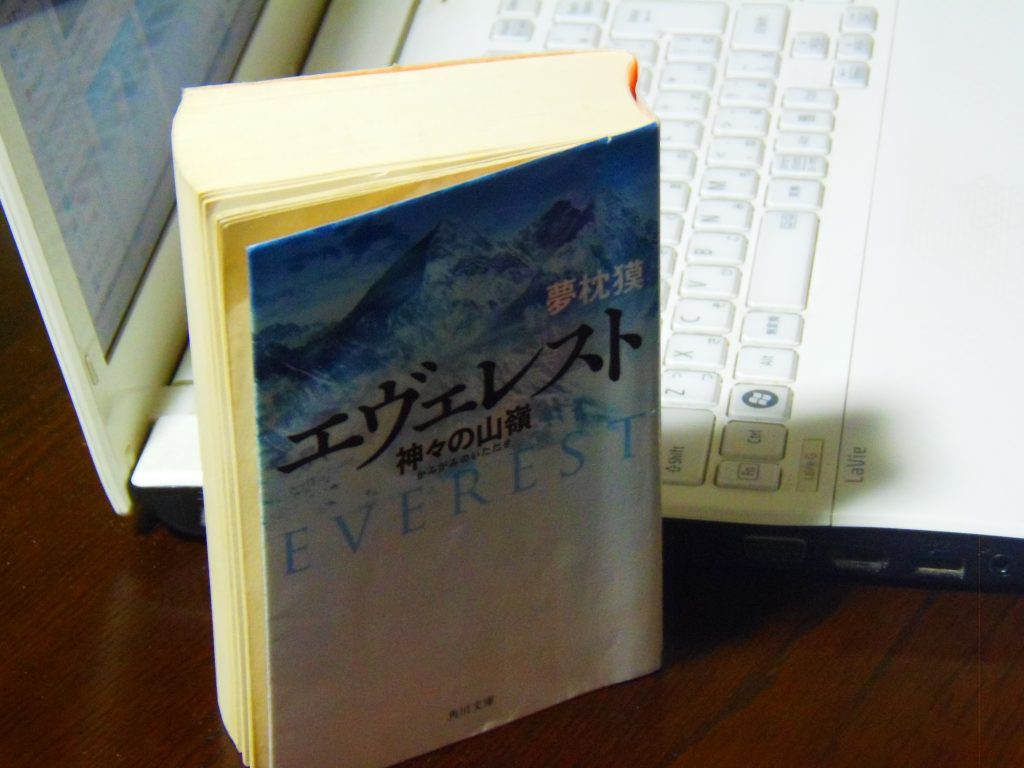

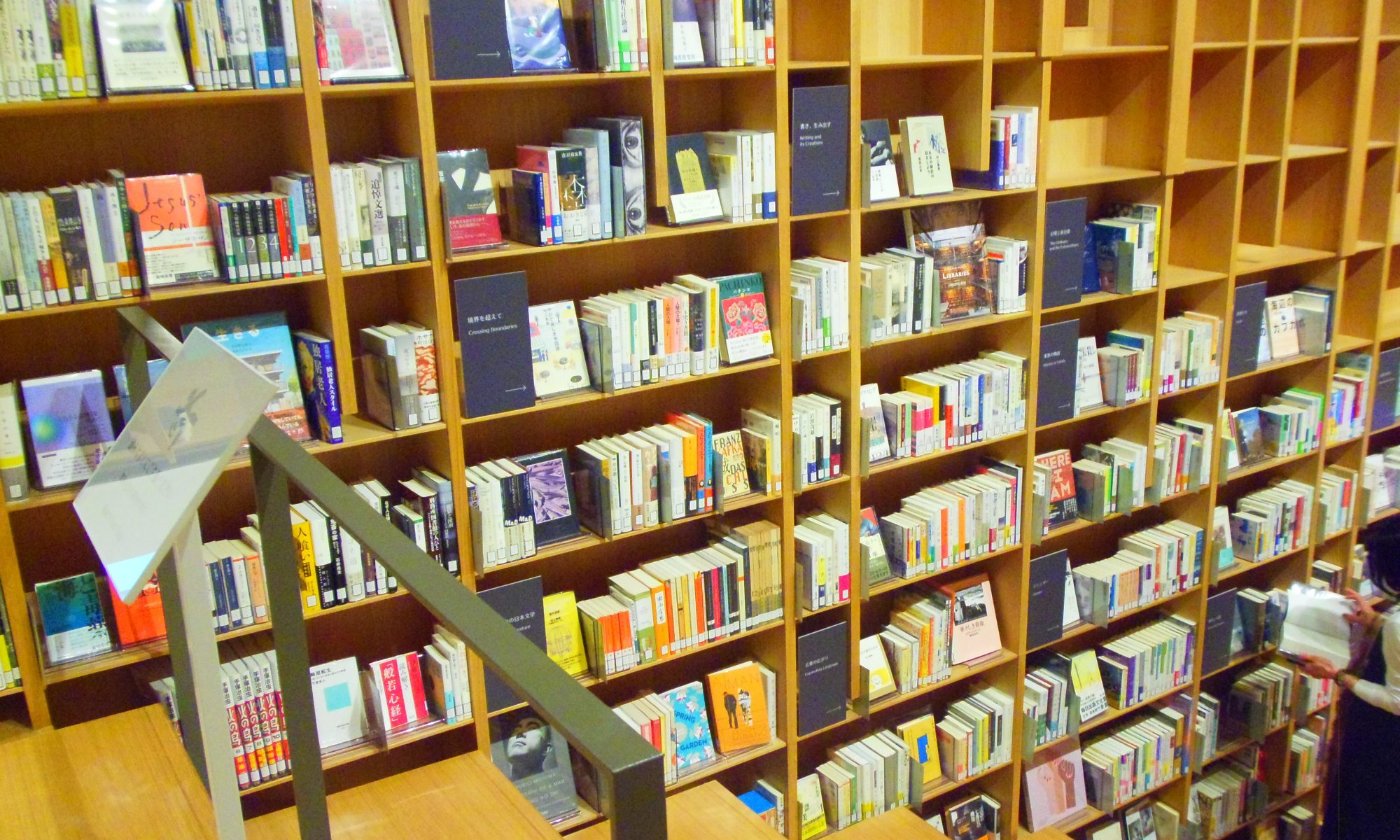

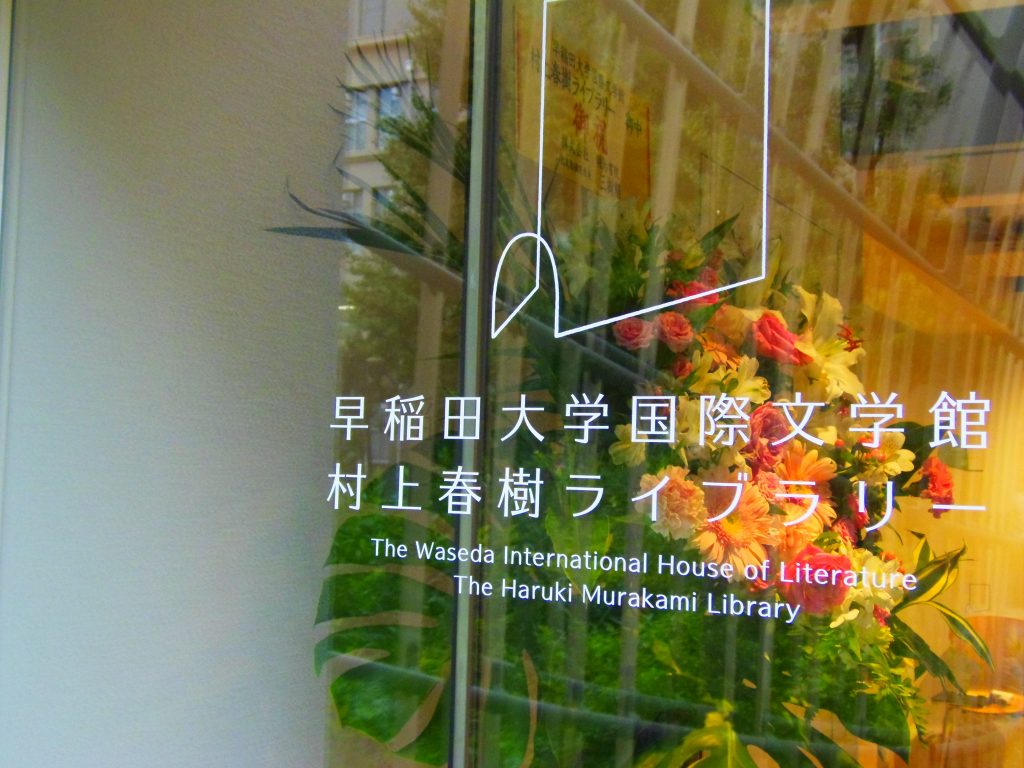

わたしの営業現場で必要不可欠なのは、大事なPCを入れるソフトケースだったり、注文書をまとめるファイルだったり、見本の書籍だったりする。

そしてこれらを全部入れる大型バッグは相当の重さになる(泣)

営業現場で、他社の営業マンに出会うと、ちょっと前までは、小物を入れるポシェットとキャリーケースをごろごろひいてる女性がわりといた。しかし、出張でもない普段の営業にキャリーケースとはなんと大げさなのか!って、ずうっと思っていた。

わたしは見本の本は前持って全部読んで、簡単にレビューをまとめておくし、現物がどーしても必要な場合だけ数冊持って行くようにして、身軽を心がけてきたのだ。

しかし、革製のショルダーバッグが重い。こりゃ、荷物の多さで腰を痛めそうだ。

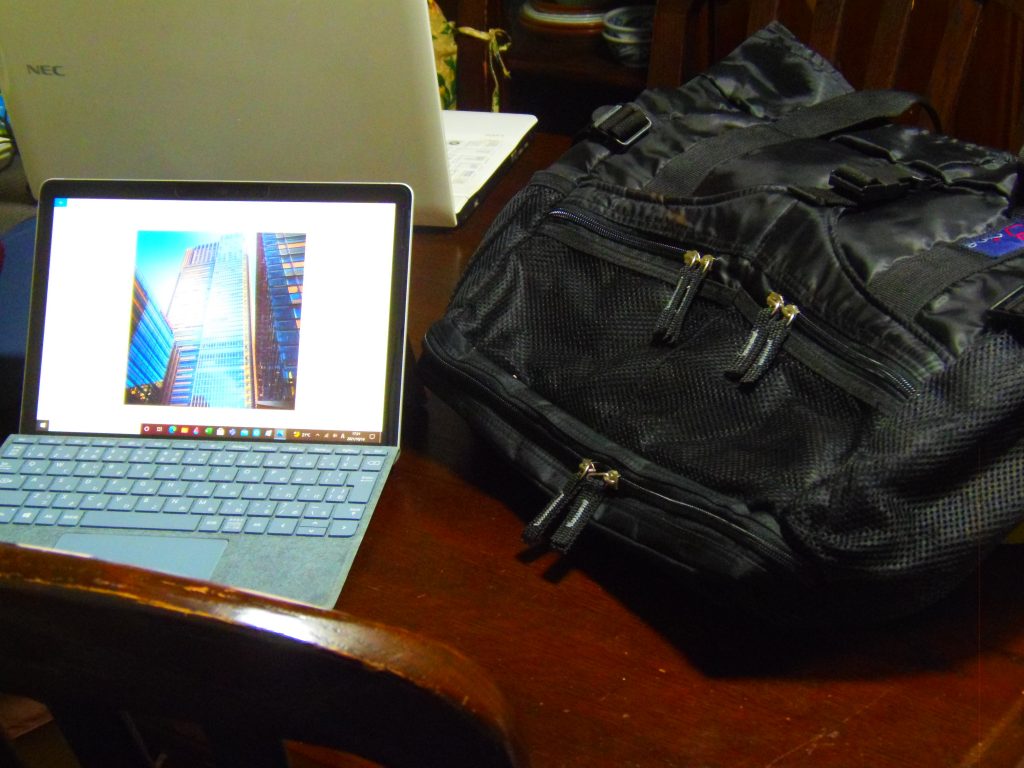

で、今日、ずっと使ってきた革製のショルダーバッグを思い切って軽い塩ビのポケットがたくさんあるバッグ(ザック)に変えてみたんだ。

これは、優れものでリュック・ザックにも変身するのだ(笑)

何しろ、PCの重いことったらない。革製のショルダーバッグもそれ自体が重たい。

もうね、重い物は要らないんだよ。

8月から使っている登山のバックパック(Colombia製)が何しろ使いやすくて、多少の重い物を入れてもまったく腰にこないし、軽々と荷物を運べている。

これに功を奏したわたしは、「そうだ!仕事バッグもザックタイプにしよう!」と決め、すぐに手に入れたのだ。

仕事の現場だから、いつものカラフルな色合いではまずい。やっぱり安定の「黒」でしょう!

というわけで、仕事でもリュック・ザックデビューを果たしたのだ(笑)

行けども行けども、物との戦いは続く。

使いやすく、カッコよく行きたいよね。

秋には身の回りの「必要不可欠な物」のリニューアルが欠かせない。

新しく変えることで、仕事もプライベートも充実間違いなしよ。

さあ、使いやすい物との出会いを見つけよう。