【ブログ更新125回】

● さまざまな人生問題の95%以上は本で解決できる

今の現状に満足している人はほとんどいない。

もっと、収入があれば・・・

もっと、やりたいことがあるし、天職をみつけたい・・・

もっと、家族や同僚・友達との関係もよくしたい・・・

このもっと、もっと、もっと・・・の希望はいくらでも上げられるし、キリがないだろう。

このもっとを解決する唯一の方法は読書だ。今、もやもやする生活から速攻で脱出するには読書をおススメする。

なぜなら、「本」の世界は驚くほど深淵なもの。この世のありとあらゆる問題を解決できるのではないだろうか?

この「本」で、さまざまな問題を解決できる!論は精神科医/樺沢紫苑氏の論説だ。しかも氏、曰く95%にも及ぶのだそうだ。

驚き。

自分の頭でいくら状況を打開しようと首をひねっても、それには、今までの蓄積が足りてなければ、すぐに限界値が見えてしまうもの。

わたしも経験豊富な人を頼る場面がないわけではないが、大抵のことは「本」で解決できてきた。

それは、人の知恵と本の知恵を掛け合わせて問題解決を続けてきたともいえる。

たった1500円前後の本に何千、いいや、何万という人たちの経験や事例、失敗した、上手く行ったなど、いくらでもお手本例を引き出せるものだからだ。

先人の知恵は本屋に行けばいくらでも売っているのよ・笑

ただ、フロー情報という新しい流れてしまうものはネット検索など、いわゆる一次情報で充分かもしれない。

しかし、手元にストックして置きたい知識や先人の知恵は、本でしっかりと押さえておきたいものだ。

● 知識の貯蓄してる?

お金の貯蓄ならどんな人でも興味津々で、話を聞くだろうが、いざ、知識の貯蓄って?はて?と、首をひねるだろう。

ここでいう、知識の貯蓄の源もやはり「本」だ。数々の困難も、本の知恵の貯蓄で乗り越えて来れたと自負している。

今まで、相当の数の「本」を読み続けてきて、「本」のあれこれを詰め込んだ特化ブログを継続中。

わたしのやりたいことはこれだったんだと「本」が教えてくれた。

わたしの知識の貯蓄法3選

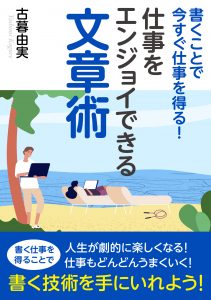

① 純粋に今の仕事に活かせる本を選ぶ。(仕事が変われば読む本も変わる)

② 物語や小説の類(これは、文体の好み、趣味し好に準じている。わたしは片岡義男氏&村上春樹氏&村上龍氏の作品は、表面的にはほぼ読み尽くしてきた。けっして男性的思考ではないが)

③ 運命の一冊 (文字通り、己の人生を変えた!揺るがす!一冊。人により複数冊ある場合もあり)

と、こんな3つの「本」から得る知識の貯蓄を、かれこれ40年近く重ねてきた。

この3つにすべてが収まっているとは、自分で書いてみて驚きだ。

● わたしの「運命の一冊」

さて、わたしの運命の一冊を紹介しよう。

コロナ禍で不安定な今だからこそ、自分を知ろう

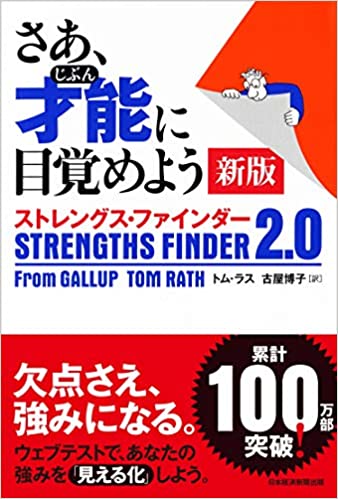

【書籍概要】

累計96万部突破。

隠れた才能を開花させるための戦略やアイデア、ヒントが満載!

あなたは毎日、最も得意な仕事をする機会に恵まれているか?

全世界で2,351万人が活用したストレングスファインダー考案。

ウェブテストで、あなたの強みを「見える化」しよう。

巻末にストレングスファインダーテストコードが添付されている。

このコードを使って、あなた個人の強みを知る事ができる。

それは、一つではなく、多角的に強みを導いてくれる優れたテストなのだ。

人生で、様々なテストを受けてきたであろうが、自分の強みを知るテストはほとんどの人は受けてはいない。

であれば、今すぐにでも自分の強みを知って、仕事や家庭、人間関係などに活かしてみてはいかがだろうか?

毎日、自分の強みを使うチャンスがあるだろうか。おそらくないだろう。

多くの場合、才能は未開発のままだ。ゆりかごから職場まで、私たちは強みを伸ばすよりも欠点を直すために多くの時間を割いている。

人が才能や強みなど「その人の良いところ」を見出すには、まず、それらについて自分自身やまわりの人たちに説明できるように「言語化」する必要がある。

2001年に出版し、人々が持つ「34の資質」を明らかにした『さあ、才能に目覚めよう』は国内で累計50万部のベストセラーとなり、世界中で話題となった。

あなたの強みを「見える化」してくれるツール〈ストレングス・ファインダー〉を使って「トップ5の資質」を発見した人の数はいまや数百万人に及ぶ。

著者について

トム・ラス

優れたビジネス思想家であり、ベストセラー作家のひとり。

著書に、本書のリーダーシップ編にあたる『ストレングス・リーダーシップ』や、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーリストで第1位を獲得した『心のなかの幸福のバケツ』(いずれも共著、日本経済新聞出版社)、『幸福の習慣』(共著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。

ミシガン大学とペンシルベニア大学で学位を取得。現在はワシントンDCで家族と暮らす。

● なぜ、「運命の一冊」なのか

なぜ、わたしの運命の一冊になったなのか。それは12年前の脳出血発病後、退院し家に帰った時のこと.。

これから、この麻痺がある身体と共に、一生、どうやって生きていけばいいのか?すべての仕事にどうやって戻るか?一日中うなされるように考え続けていた。

その時、本棚に倒れる前に買っていた、「さあ、才能に目覚めよう」が目に入ったのだ。ピン!ときて、もう、貪るように読んだ。

そこには、数々の困難を独自の方法で乗り越えた人達のレポート集が載っていたのだ。

そのレポートの中に、ひとりの弁護士(男性・40代)がいた。

彼は、ある日突然脳の病気で倒れた。症状はわたしとよく似ていて、運よく命は取り留めたっものの、重度の言語障害を患ってしまう。50音の「か」行が発音できず全滅だったと。

その後、燃えるような激しいリハビリを自分に課して、見事、法廷の現場に弁護士として戻る。

彼の言語障害の克服方法は「すべての言葉をゆっくりと話す」これだけだった。そして、その後、彼はすべての弁護で勝訴を勝ち取るのだった。

1音1音ゆっくりと話すことで勝訴できる!言語障害をどう克服するかがすべての課題だったわたしは、一筋の光明を見出したのだ。

彼独自のスピーキングで、身振り手振りを入れながら、向き合う相手に真摯な言葉かけをしていったそうだ。

その姿に周りは感動する。話を聞き逃さないようにしながら一生懸命聞いてくれるのだ。

こういった、周りを巻き込みながら、自分の主張を伝えていく過程は、その後のわたしの大きな礎となった。

わたしは、この方法を自分の仕事復活の第一に応用しようと決め、その日から彼の取り組んだ方法を日本語に変換して、まず、50音をひとつ、ひとつ、ゆっくりと大きな声で発音することから始めた。

猛然とというか狂ったように、一日何時間も言葉を紡ぐ練習をした。

現実に弁護士が職場に戻っている!と。この事実に圧倒されたし、希望の未来を描けるようにわたし自身が生まれ変われたのだ。

そして、彼の体験を信じて圧倒的に練習に取り組むことで、会社との約束であった6ヶ月後に営業に復帰できた。

たった一冊の「運命の本」との出会いで、わたしの人生は開かれた。

やはり事実に勝るものはない。「事実は小説よりも奇なり」だと。また、ネットとは違う本の持つ信憑性の高さにも評価がなされるものだ。

さて、この秋、新たな運命の一冊を探す旅をはじめよう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cea1669.916f20d5.1cea166a.3f52ab79/?me_id=1237068&item_id=10020570&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flowcalo%2Fcabinet%2Ffood%2F05906797%2F2858%2F28582001_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)