【ブログ新規追加186回】

11月13日(金)爽やかな晴天。

お天気の良さに惚れ惚れする。午前中は、ホテルのお部屋にのんびり滞在。早朝の最上階での露天風呂は、インフィニティ風呂風で、天空に浮かぶような作り。

そして、例のごとく一人占め。コロナ禍での人混みを避ける狙いは今のところすべて順調に通過した。

ホテルのベッドはシモンズ製。化粧品のアメニティはすべてポーラ。こういった設備などの点もホテル選びではとりわけ重要になる。

そして、今回、この4つ星ホテルに決めた決定打は、六本木の名店10軒から選ぶ食事券つきだったのと、その中にNYの名店「エンパイア・ステーキ・ハウス」があったから。

もう、嬉しくてびっくり。NY国連にほど近い場所にあったその名店が2017年に日本に初出店したと噂ではきいて知っていた。

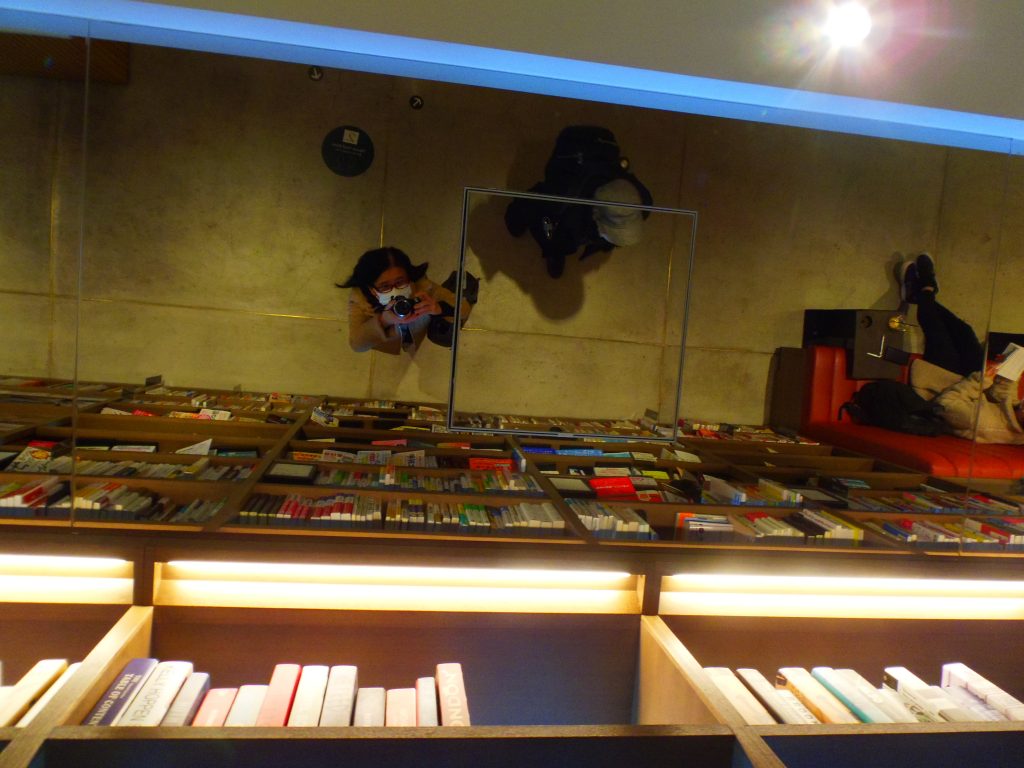

店内の仕様は本店同様に1920年頃のNYの世界観を再現している。あの映画「華麗なるギャツビー」レオナルド・ディカプリオ主演の映画のデザインを取り入れた店内。

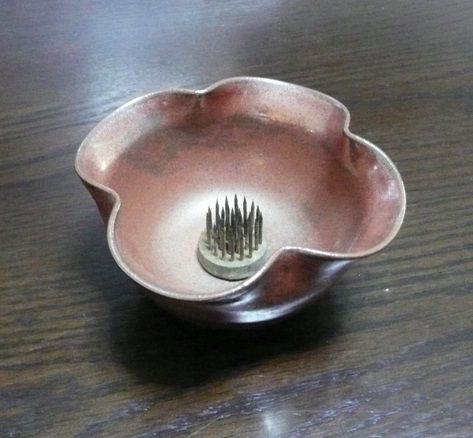

店内の仕様を写真に撮らせて頂いた。

思いつきや通りがかりで入るのではなく、前もって予約を取ることで、何かお祝いがある場合は伝えておくと、ホテル同様に丁寧なサービスが受けられる。

わたしは、ネット予約だったので、当日入店の際に「主人の誕生日で予約しました」と、一言告げると、「わかりました!」とひとつ返事。

そして、通された席は、ソファのボックス席。記念日をしっかりと伝えると、こうした対応も受けられる。

ちょうど、10人ぐらいの男女のグループも同時入店で、入口付近の若干、せわしない場所に案内されていた。コロナ禍でのことでだろう。

しかし、入口にはコンシェルジュがいて、コートを預かったり、様々お客様からの要望を叶えるために待機していたから大人数対応ともいえそうだ。

大きな窓から、その10人がステーキを食べながら、密にならないように広く場所を取っている雰囲気が外から見えて、いいお店の宣伝になる。席の案内の仕方や考え方でその店のもつクオリティもはかれるもの。

さて、食事中に受けられる一番のサービスとは~わくわく。

● 「EMPAIE・STEAK・HOUSE」のランチコースメニュー

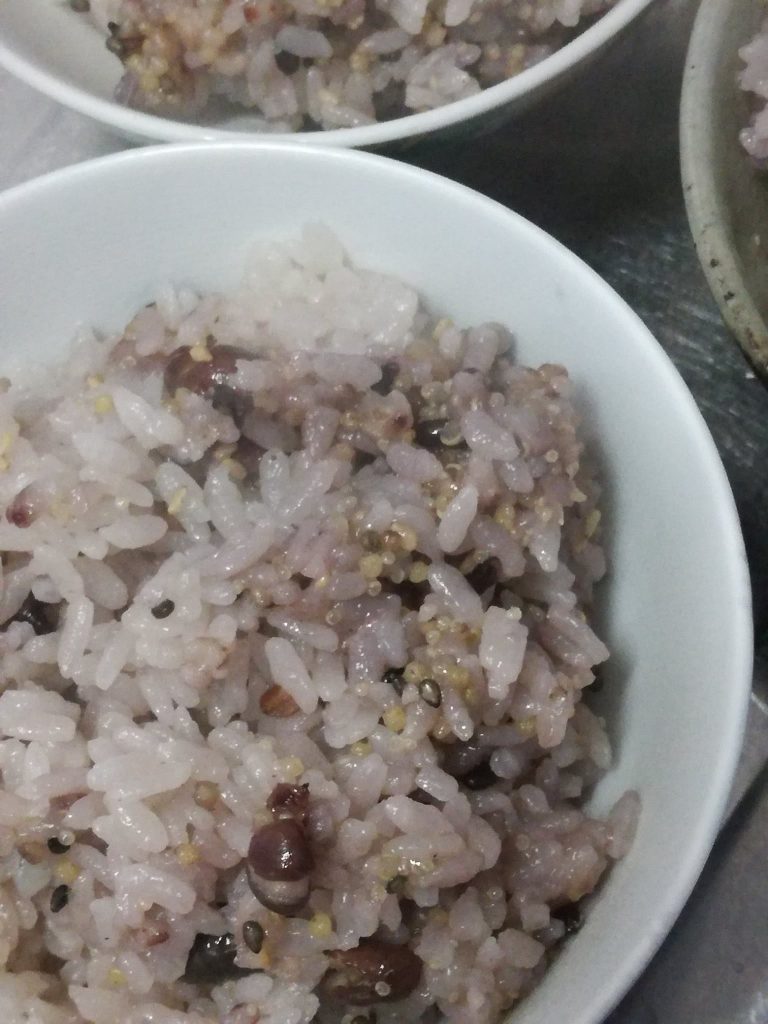

ランチはコースで全6品。

1,NYクラムチャウダー

2,プライム・グレード・ステーキ(サーロイン/ミディアムレアで)

3,付け合わせ/フライドポテト・ホウレン草のソース

4,2種類のパン/バター

5,デザート / これがお店からのサービス

6,深煎りローストコーヒー

通常、税込み5000円コース。これがホテルプランで0円。で、わたしが払ったのはサービス料(860円)のみ。

● 食後は毛利庭園に紅葉散歩に行く。

毛利庭園の歴史

慶安3年(1650年)、毛利元就の孫、秀元が甲斐守となり、麻布日ヶ窪の地に上屋敷を設けた。 .

.. 昭和18年3月、「毛利甲斐守邸跡」として旧跡指定を受ける。

昭和27年3月にはニッカウヰスキーの東京工場となり、昭和52年には、テレビ朝日が当地を取得。

おなかいっぱいで10分ほど散歩。テレビ朝日内の毛利庭園で紅葉を見て大江戸線~京王線で帰宅。

★

余談だが、14日の今朝、TV番組「旅サラダ!」で、~ご褒美旅 東京のおすすめ!~をやっていた。渋谷新名所とか。ちょっと笑う。

東京は、見どころが多すぎて、観光やアクティビティの焦点が絞り込みにくいとも言われている。

わたしも、銀座や大手町、有楽町とか大好き。しかし、夫の「ちょっと意味深い年齢を祝う」という目的に従い、お祝いのために忠実に真剣に、使えるクーポンやポイントなどのサービスを駆使して、ひとり約5000円の旅が実現した。(実計算では、本来二人で45000 円ぐらいの内容)

GOTOも今後感染拡大による大幅な変更があるかもしれない。絶妙なタイミングで使えて良かった。

これでもか!というぐらい情報を集めて、使えるクーポンやサービスを徹底させる・・・ゲームをクリアする作業によく似てる。

めんどくさい!と思えば、お金を使うしかないけれど。

わたしはコスパを追及するのが信条だからゲームを続ける。