● 読まれる記事にしたい!タイトルのつけ方を考えることからはじめよう

5年もブログを続けていると、本当に色々なことがらに遭遇する。わたしは、SEO対策とかと無縁で、物書きになるための修業と割り切っていることと、書くことが楽しくて続けてこれた幸せ者だ。

それでも、たまに自分の記事を検索かけてみることもしている。何ページ目にあるだろう・・・ちょっとドキドキ。

収益やPV数ばかりを追い求め、そういったことがらに役に立つ内容の情報記事にはいまだに抵抗がある。

理由は読んでいて楽しくないから。しかし、それは単なる文章好きのわたしの気持ちであって、世間で良く読まれる記事はあちらだろうな・・・と、容易に察しがつく。

さて、ブログだけでなく、すべての作品にはだいたいタイトルがついている。どんなタイトルが興味を引き、良く読まれるのか?

WEB記事でたとえれば、タイトルの末尾に○○選や3つの法則とか、数字で〆るものは読まれやすい。目的が明確だからであろう。

しかし、エッセイなどはそうではない。わたしも一時3文字タイトルに凝った時期があった。夜明けとか海沿いみたいな(笑)

やはりタイトルから内容が連想されなければ、たとえ無料のWEB記事であっても読んでもらえはしないのだ。

わたしのことだが、Wordpressに移行してからは、毎日Googleアナリティクスのお世話になるようになり、Googleの検索文字数34文字以内できっちりと、記事の内容を表すようなタイトル付けにするようになった。

もちろん、KWも狙った数を投入している。サイトの持つ方向性を見失わないように割と慎重に考えながらつけているのだ。

以前、夢の検索1位を獲った記事が1つだけあるので、それを全文引用しよう。

● 検索1位を獲った記事

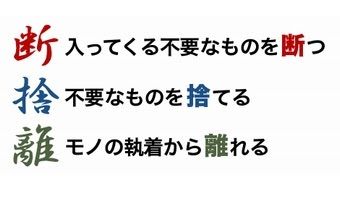

ビジネス 断・捨・離!

「 何もないが 心安さよ 涼しさよ 」

小林一茶の俳句より

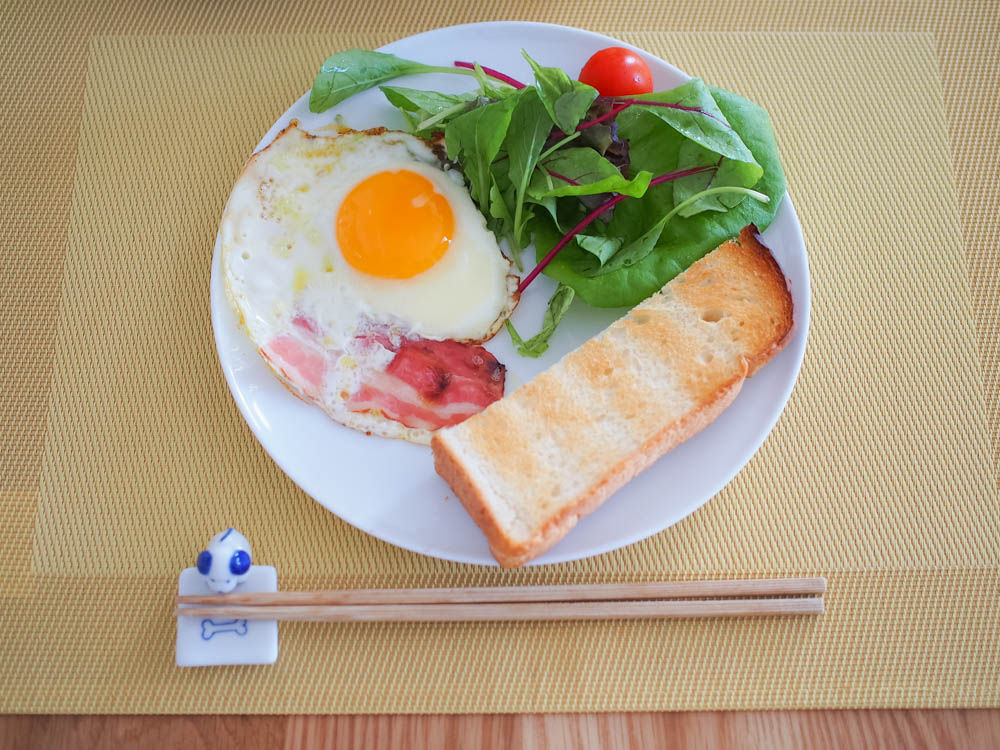

この夏、先週からちょっと早めに夏休みを取っている。日頃は、男性さながら仕事中心で暮らしているのだが、休みに入ってからは、主婦としての家の片付けなども目いっぱいやっている。

私の悪い癖というか、ものすごい片付け魔なのでいらないと判断したものは容赦なく自他ともに捨ててしまう。

以前、シーズンごとに衣類をすべて入れ替えてしまうビジネスウーマンの記事を見て、私もやりたくなり、1年に一回全部買い替えていた時期もあった。

今は少し穏やかに必要ないものは売ったり捨てたりして、必要最小限を保つようにしている。本当に似合う物だけを持つことで、現状を越えないように心掛けている。

どうやら私は、いざという時にすぐ動けるように身軽でいたいし、物を所有・管理することに関心があまりないタイプのようだ。

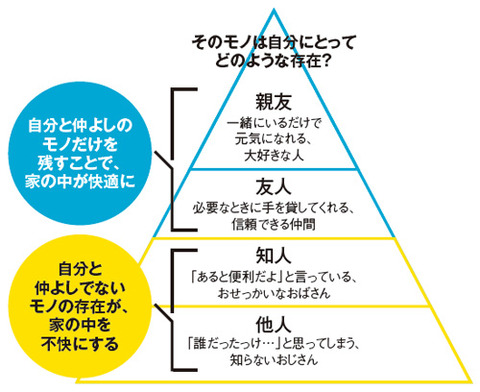

「モノ」を人間関係の視点で見てみる。

![]() 「断舎離」で有名なやましたひでこさんがある対談で言われていたことだが、「断舎離」の思想ベースは中国の老子の道徳経48章にあり、”人生の深い諦観からくる考え方が片付けだ” ということだった。

「断舎離」で有名なやましたひでこさんがある対談で言われていたことだが、「断舎離」の思想ベースは中国の老子の道徳経48章にあり、”人生の深い諦観からくる考え方が片付けだ” ということだった。

その章の一文に 「知識を増やしたいなら毎日増やしていきなさい。智慧を得たいなら毎日減らしていきなさい。」 とあり、この文に出会ったことで断舎離を始めるきっかけとなったということだ。

必要なものだけ手元において、あとは手放しても入ってくるんだなあと、これを読んで感じた。シンプル・イズ・ベストかしら、と。

ものの出入り口を決めて管理する。

ものの出入り口を決めて管理する。

![]() さて、私の仕事の断舎離について記しておきたい。書類の整理や必要文献のファイル整理、お取引先様の名刺管理などとPC内の情報整理とを関連付けてやり、情報のインプット・アウトプットをしやすくしておく。仕事でやらないことを明確にするのだ。

さて、私の仕事の断舎離について記しておきたい。書類の整理や必要文献のファイル整理、お取引先様の名刺管理などとPC内の情報整理とを関連付けてやり、情報のインプット・アウトプットをしやすくしておく。仕事でやらないことを明確にするのだ。

ムダに頑張らないというのも断捨離の一つで、やらないことが生産性のアップにつながる。 これは、普段あまりやりたくないことなので、休みはじめにとりかかってみたらスッキリ!とした。これで猛暑の8月も頑張って働けそうだ。

そして、ある程度までスッキリが実現したら、今度は情報収集の方法も効率よくブラッシュアップする。今まで時間をかけてやっていた事柄を、少しずつ短縮できるよう工夫し減らしていく。

それを積み上げていくことで物や情報が減った分を、自分にとって有効な、気持ちのいいことに割り当てていく。断捨離のポイントの一つは、「今すべきこと、必要なものは何か」を正確に判断すること。

これができるようになれば、やる必要のない作業を格段に減らせるだろう。 時間感覚の上でも少しずつ、”無理”と”無駄”を省いて私流仕事術を磨いていきたいものだ。

![]() 仕事だけでなく生活すべてに通じることだが、情報を調べる、物を選ぶ、事柄を段取る、これらに集中する。

仕事だけでなく生活すべてに通じることだが、情報を調べる、物を選ぶ、事柄を段取る、これらに集中する。

基本的にはこの4つのルーチンをしっかりと行うことで、イライラを減らしストレスの少ない日常が可能となる。この手順を端折るとあちこちで影響が出る。

私の一番のストレスは、家族からの「あれ、どこにある?」と聞かれることで、「もう、ないよ」とか「知らない〜」とか適当に答えざるをえなくなってしまうことだ。

これからは、人の物まで勝手に無意識に処分してしまう悪い癖をなくし、心を入れ替えようと思っている。2017年7月の記事より引用

● タイトルが決まれば、記事も決まる!

この記事でなぜ?1位だったのかと言えば、タイトルに断捨離というKWを使ったからだろう。現在でもKWプランナーで検索すると、一日に66000回ぐらいの検索数のある、バリューの高いWordなのだ。

そんなことは当時のわたしは知らず、ただ、断捨離しているよ!わたしのやり方や物の整理に対する考え方を書いただけだった。ただ、断捨離という文言の登録商標だけはしっかりと調べて、難なく使っただけだ。それが検索1位を叩き出した。

タイトルを決めてから書き始めるのがいいのか?書いてから決めるのがいいのか。とても悩ましい部分だろう。

微量な経験から言えることは、タイトルは全体の腰であるという事。ここが決まると恰好のいい記事や作品に仕上がる。成り行きで決めると言うよりは決めて書く。

そんなわけで、タイトルが記事のすべてを決める(かもしれない)というささやかなわたしの体験から書いてみた。

● せっかくなのでアートディレクターの超整理術を紹介する。

アートディレクター・佐藤可士和氏

スマップ、ユニクロNY、キリン、ホンダ、都内屈しの大学、美術館、幼稚園などのイメージディレクションを手掛ける。そのシンプル極まりないデザインで、世界をアッと言わせた強者だ。

もっとも話題だったのが、作品だけでなく、佐藤氏の奥様が経営するサムライの事務所。クールな内装に何もないテーブルがど~んとあるだけ。それが当時のデザイン界での通例となるのにはさほど、時間はいらなかった。

佐藤氏の初著作 佐藤可士和の超整理術 文中に、捨てる勇気が価値観を研ぎ澄ます~捨てることは不安との戦いである~という一文が目を引いた。

物の価値、モノの持つ力・魅力を最大限に引き出す、いわゆるデザインのドクターのような発言だった。

こういったセンスや思考を持ち続けるためには、すべてのことがらの断捨離が必要だと、書かれていたのが印象的だった。

/body>