【ブログ新規追加525回】

やっと時間が取れた11月1日。

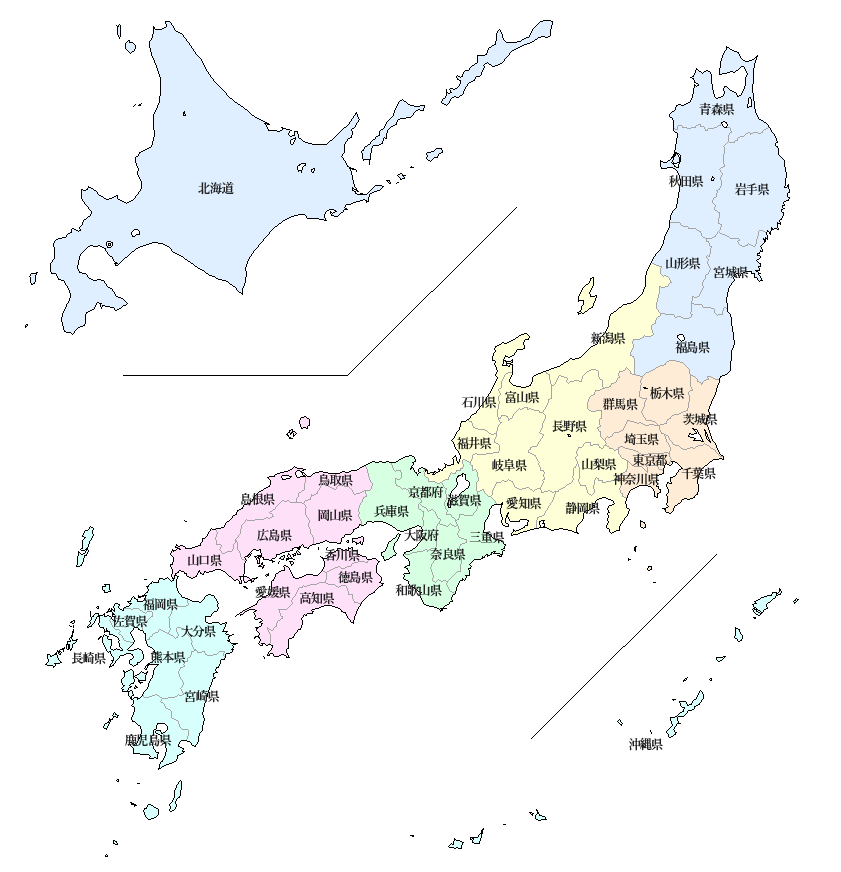

笑っちゃうほど可愛い低山に登ってきた。埼玉県飯能市にゆるやかにそびえる「天覧山(てんらんざん」だ。

緊急事態宣言が解除されたら、まず「他県で足慣らしになる低い山から攻めよう!」と、考えていた。

この山の決めては197mという低さだが、山頂の見晴らしが素晴らしいこと(右手前方に富士山、左手には東京都心・スカイツリーまでが見渡せる)だ。

しかも、登山者が気兼ねなく駐車できる、「飯能市公民館駐車場」は無料(約200台)で、いつでも停められる。

また、天覧山は小さな里山だが、麓の登山口には歴史のある古刹がある。

日本画百景にも選ばれるほどの景観を携える「能仁寺」だ。

さらには、山頂まですぐ着いちゃう!と、油断すると、急登さながらなんと!岩場が現われるのだ。

鎖も随所に見られるほど。

岩場から下を覗くと約150mほどの落差に目がクラクラしそうになる。(ちなみに150mだとビルでは42階相当)

その鎖つきの岩場が50mほど続くなかを慎重に登りつめると、一気に山頂へ!

☆彡

ここで「天覧山」の由来を少し。

東京都心からもアクセスのよい奥武蔵山城の玄関口にそびえる「天覧山」だ。

名前の「天覧」とは、「天皇がご覧になる」という意味だが、明治天皇が兵役演習を眺め、絶景を賞賛されたことに由来する。

当時、五代将軍徳川綱吉が重い病に罹り、この山麓にある「能仁寺」に泰基和尚が快癒祈願をしたらたちまち回復したことから、それを祝して生母である桂昌院が十六羅漢像を寄進した。今では、岩場のすぐ手前にその十六羅漢像を見ることができる。

いくつか登山ルートがあるのだが、この十六羅漢像(↓画像は拝借)を見ながら、岩場を鎖で登るルートが一番人気だそうだ。

登山口からの風景を写真で紹介しよう。

駐車場から「能仁寺」の横道を上がると登山口が現われる。しばしゆるやかな舗装道路を歩く。

ぜんぜん、登っていないのに、標識ではもう、天覧山山頂という文字が!(笑)

登山口からは舗装されていない山道を歩く。

50mほど登ったら、もう中段まで来た。だいたい100m毎に休憩できる東屋がある。

5分ほど木陰道を登ると、巨石が出現!

急に道幅が狭くなり登りがきつくなった。

十六羅漢像を横目に見ながら鎖場に臨む。

で、岩場からみた景色。もう少し登ったら山頂だ。

岩肌に手を携えながら慎重に登る。時折、足場を覗くとかなり怖い。

岩の階段を昇り切ったら山頂だ。

登山道のでっかい岩場を越えて登頂!

開けた景観が素晴らしい!

山頂から下山途中の東屋でランチ。

今日は、ネットで話題の山飯「かんたんパスタ・ポルチーニ風味きのこのクリームパスタ2人分175g」(業務スーパー178円)を作った。

きれいな東屋

水150mlとかんたんパスタをコッフェルに入れて、バーナーで15分煮る。水分が飛んだら出来上がり。きのこの香りが秋らしい一品だ。

食べ終わって下山。本来なら往復1時間で充分な山行だ。

あまりの速さに物足りなさを覚える。このままとなりの低山「多峯主山・とうのす山」への縦走が簡単にできるのだ。

しかし、夫は「1時間ぐらいで充分じゃん!飯能の街をぶらぶらしよう!」と、譲らないので今回はここまでとした。

帰りに飯能市のお土産屋で、山バッジならぬ小さな山ホルダーを買い求めた。山頂の看板と同じデザインだね。

天覧山は、老いも若きも健康であれば、誰でも登れる山だ。

岩場が凄そうだが、実は「子ども鎖場」と呼ばれている(笑)

今日もご老人や幼稚園児がたくさん登山しに来てた。

ハイキングだから軽装でもOKだが、あれば助かるのが荷物を背負うザック、歩きを助けるトレッキングポールなどかしら。靴はスニーカーでOKよ。

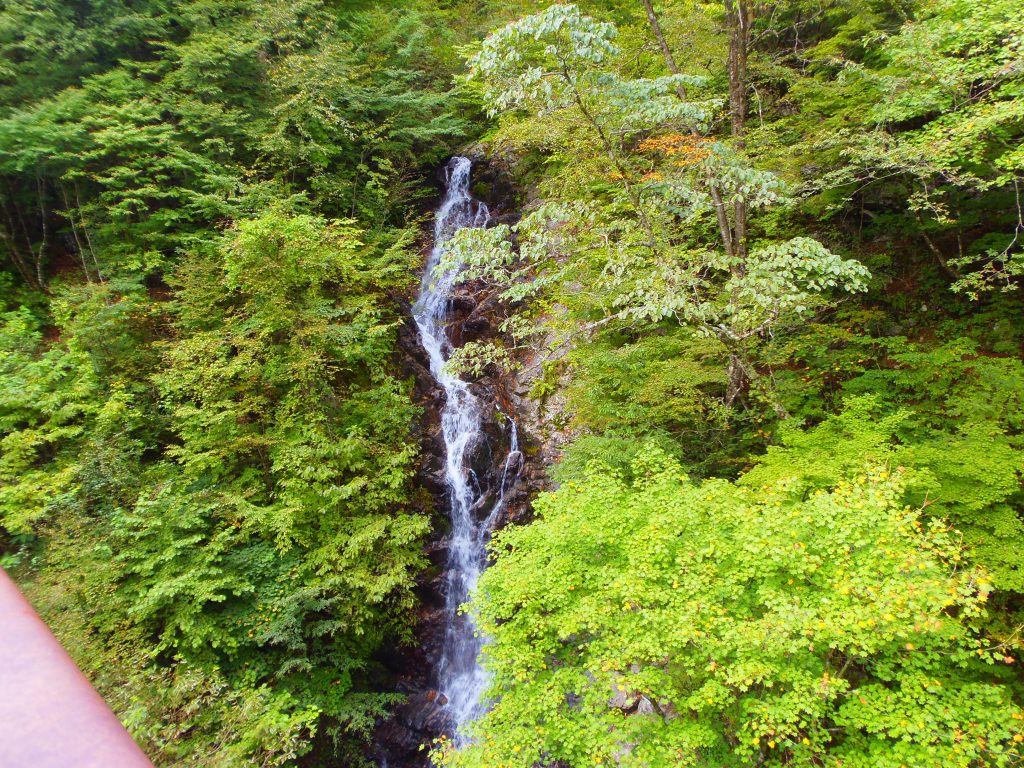

この界隈は、最近ではTVでも良く特集がされている。吾妻峡の紅葉やキャンプ、アドベンチャー気分になれる「ドレミファ橋」を渡りにゆくとか、アクティビティも豊富にある。

吾妻峡の紅葉とドレミファ橋(画像拝借)

森と湖の国フィンランドとの交流も深い飯能市。美しい森が多く週末ハイクにはピッタリの場所だ。

紅葉を愛でにぜひ!行ってみて。