【ブログ新規追加1】

昨年のゴールデン・ウイークに故郷のお城を訪ねた。戦国時代の歴史をひも解きながら、わが町のもつ素晴らしい歴史に浸った一日。

【もくじ】

- 八王子城址へのアプローチ

- 戦国大名・北条氏照と当時の歴史

- 八王子城址の景観

- まとめ

わが町には、7つの城跡があります。その中でも一番栄華を誇り、今なお戦国の強者を思い浮かべる場所が、国史跡・八王子城址です。

御主殿地区「虎口」門構え。

御主殿地区「虎口」門構え。

1.八王子城址へのアプローチ (行き方など詳しい案内は左の八王子城址をクリック!)

東京都八王子市、ミシュランの星つき高尾山のお膝元に座する、山城の八王子城。山城ならではのトレッキング道が配置されて、山頂には滝もある。真夏にはこの八王子古道のウォ―キングトレイルを楽しむために、首都圏近郊から多数の人が訪れる。今回は、古道を歩き、城址のハイライト、御主殿地区虎口門構えまで、一気に速足で歩いた。

まずは、八王子城と北条氏照氏らの歴史を学ぶために、ガイダンスを受けるのです。わが町であっても、どこか遠くへ旅してきたような錯覚に陥ること間違いなし。我に還って、素晴らしいこの山城の景観と大河ドラマを狙って建てられたと聞く、このガイダンス施設には大感動でした。

また、この施設の展示が興味を引く者ばかりでした。戦国時代の甲冑や、遠く海外から取り寄せられた、数々のベネチアンレースの美しいグラスなど、北条氏の外交力の高さが育んだ豊かな生活だったのでしょう。

今回、初めてこの八王子城址を訪ねてみましたが、自宅から車で一本、25分程度であっさりと、着いてしまいあっけないほどでした。ガイダンス施設の途中には、八王子野菜を売る無人販売がそこかしこにあり、ひなびた田舎の古道です。施設の駐車場は広く50台は余裕で停められます。新しい施設では休憩などもできます。ただ、山にはまむしに注意という看板が多く、ちょっとビビってしまいました。

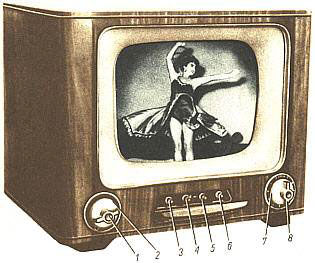

ガイダンス施設(ここを拠点として北条五代の大河TV化のPRが行われています)

ガイダンス施設(ここを拠点として北条五代の大河TV化のPRが行われています)

2.戦国大名・北条氏照と当時の歴史

八王子城の歴史を簡単にお伝えしましょう。八王子城は、16世紀末頃、戦国大名、北条氏照が築いたお城です。当時は小田原城を拠り所とし、関東一円を精力的にまとめていたそうです。

戦い上手と噂されていた北条氏照は、兄、氏政とともに、戦国時代の関東勢の中心的人物でしした。当時は、東京方面にわずかに近い、八王子市内の滝山城を本拠地として、関東に戦いののろしを上げてきました。

しかし、滝山城は、低い丘陵地帯を占める山城だったため、同じ八王子市内では、600mある高尾山に目をつけて、現在の場所に城の構築をしました。600mではさほど、高い山ではありませんが、意外なほど険しい場所があり、そこに高い石垣をぐるぐると築き、敵の攻防戦から、常に防御できたと言われています。

これも、戦い上手と言われた北条氏照の先見性から出た英知の歴史であったといわれています。

想像以上に一段が高い石垣階段。

想像以上に一段が高い石垣階段。

3.八王子城址の景観

この城址、一番の見どころは、曳橋から石垣階段を登って到着する御主殿地区です。石垣階段の一段一段がとても高くて登るというのがふさわしく、とても大変でした。やっと登り切ったところに虎口という門構えがあり、そこをくぐると一面に緑の平原が広がっています。

よ~く見ると、当時あった一重(平屋)の柱の跡を記す定石が残されています。まさに古のロマン。森林の中を歩いて、山城に登る一日は、近くて遠い地域探訪の旅になりました。

城跡の碇石群。

城跡の碇石群。

曳橋と曲輪の遠景。石垣が高く人が小さい!(驚)

曳橋と曲輪の遠景。石垣が高く人が小さい!(驚)

八王子古道をゆく

八王子古道をゆく

4.まとめ

旅好きのわたしは、長い休みであれば、必ず安・近・短で行けるアジア旅と、身近な三多摩の自然を満喫する日帰り旅の組みあわせで楽しんできました。しかし今では、足元の八王子や都内に心は持って行かれているのです。

また、オリンピックや数々あるイベントも新型コロナウイルスの感染防止からすべて中止になっています。

自粛解除された暁には、まず、お膝元の八王子市に存在する7つの山城を訪ね歩きたいと考えています。まずは、信じられないほど、高い石垣や石段の残るこの八王子城址から攻めて参ります。

今後も東京を心ゆくまで観光堪能したいと考えています。三多摩の自然に親しむことで心身共に健康でいながら、こうしてブログに地域探訪をご紹介して行きます。