【ブログ新規追加1234回】

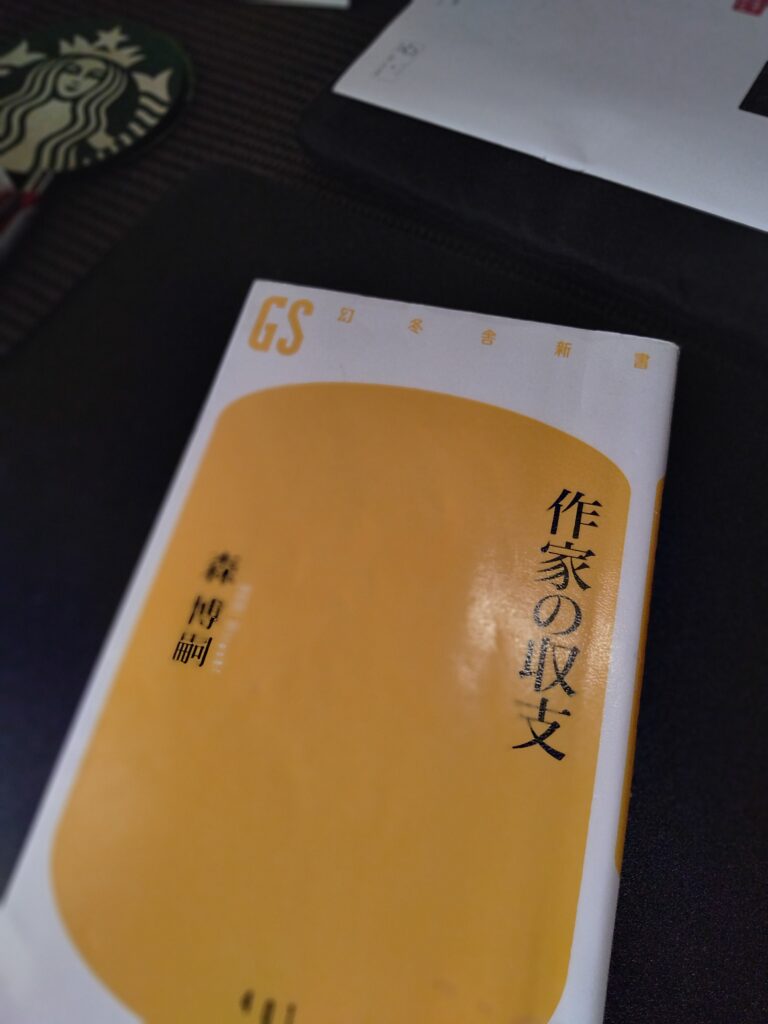

『作家の収支』森 博嗣・著(幻冬舎新書)

簡単レビュー(本人のコラムより)

1996年38歳のとき僕は小説家になった。作家になる前は国立大学の工学部助教授で、月々の手取りは45万円だった。以来19年間に280冊の本を出したが、いまだミリオンセラの経験はなく一番売れたデビュー作『すべてがFになる』でさえ累計78万部だ。

ベストセラ作家と呼ばれたこともあるが、これといった大ヒット作もないから本来ひじょうにマイナな作家である――総発行部数1400万部、総収入15億円。

人気作家が印税、原稿料から原作料、その他雑収入まで客観的事実のみを作品ごと赤裸々に明示した、掟破りで驚愕かつ究極の、作家自身による経営学。

★★★

夏休み明けにぴったりの作家の収益に関する書籍の紹介をした。

『作家の収支』は2015年発刊で、当時わたしは、見様見真似で私的ブログを立ち上げたばかり、きっと役に立つだろうと購入し貪り読んだ。

ここから本題。ブログの話をしよう。

突然、ブログをやってみたくなった。50代前半のことだった。

これからの人生後半は、しぶとく仕事を続けながら、その一切を私的ブログにエッセイとして書いて行こう!と決めて、すぐに始めた。

もちろん、ログというわけだから、毎日の日記をつけてみようかな?とか思ったんだけど、「そんなの誰が読むの?」と、軽い疑問が湧いたことを今でも鮮明に覚えている。

折しも、自分で決めたルール(週3日投稿、テーマは5つ、1000文字、TOPは自前写真)と、公開するにあたり、読者の方々が読みやすいように文体を整えるなど、稚拙ではあるがざっくりと決めてエッセイを執筆しはじめた。

なぜ、たんなるブログサービス(無料)を介してSNS上に投稿する記事ぐらいの文章にも「執筆」という言葉を使うのか?

それは、わたしのブログに対する考え方に起因している。

わたしは、当初から「ブログを毎日の日記がわりには書かない」と決めていた。

また、ブログを文章オタクの遊び場だとも考えていなかった。

簡単に言えば、ブログを書く行為を「仕事」ととして捉えてきたのだ。

適当に書いたりせず、しっかりと編集し情報は下調べをして、丁寧に書く。

途中で放り出したり、辞めてしまうことはまったく考えずに今日に至る。

と、こんな感じで仕事として、ブログエッセイを書き始めて、来年で満10年を迎える。

その間に、小さな出版社からお声をかけて頂き、2冊の書き下ろしを商業出版させて頂いた。現在でも毎月、細々と数冊~数十冊売れている。

出版元の売上げ速報が毎月送られてくるから、その時に月間売上げを知り、ある程度金額がまとまったら、わずかな印税を粛々と振り込んで頂いている。

そして印税の話。たとえ1冊も売れなくても作家には印税が出版社から支払われる。

ただし、この場合はハードカバーなどの商業出版で印税は全額先渡し。

ちなみに、電子書籍は売れた分だけ毎回支払い。『作家の収支』に詳しく書かれているよ。

わたしは2冊とも電子書籍で出した。(無名&受賞歴ない作家には、現物在庫のない電子書籍が有利)

紀伊国屋などの大型店のWEB書店内、ヤフー、Amazon、楽天などのWEB書店で購入できる。

また、購入者がオーダーメイドを希望すると、若干高くはなるが、紙製のペイパーバッグが手に入る仕組みを利用している。

よって、出版物の在庫はない。(ここ重要・出版社にも作家にもWinWinの在庫0)で、ずっと売って頂く(笑)

そして、2冊の著作には、私個人の持ち出しはない。(すべてWEB完結。0円制作)

ー-------

『作家の収支』には、新聞連載なら1回15000円ぐらいなど、森氏の経験値から収益が書かれていた。

小説とエッセイでは、原稿料(無名では1本50万円ぐらい)は同じだとも!これには驚きだった。

(出版不況の今では当時とは違い、原稿料のふり幅は相当だと推測するが、2015年当時だと割り切って読むと作家の懐具合が知れて面白い)

まだ、ブログで毎回1000文字をやっと書いていた頃、『作家の収支』を読み「小説とエッセイの原稿料が同じだったら、わたしはエッセイを書く仕事をしよう!」と、方向性が決まったことも懐かしく思いだした。

後に、自分メディアとしての位置づけ決定版、Googleアドセンスの権利を取得、書籍の収益だけでなく、ブログ本体の広告収入もわずかだが得られるようになった。

ブログはWordpressで構築。

毎年のサーバー代、ドメイン代、Wordpress導入の解説書籍代も、すべて著作の印税で賄っている。

持ち出しのない、循環型執筆生活がブログのおかげで叶った。

書くことに慣れ、楽しんで執筆という仕事を続けてきた背景には、常に「テーマ」を持った内容でネタが尽きない仕組みづくりと、語りかけるような書き出しで安心感を持ちやすい平易な文章、そして決め手は「妬み・謗り・諂い」を一切書かない!と決めたことが一番の要因だ。

そして、10年を迎える今、これまで以上に重要なのは「常に新しいことがら」「新らしさ」への追求をしていくことだ。

ブログという「現代の瓦版」は真の私的メディアだろう。

そこでは「どう書くか?」ではなく、どんどん「書く」のだと。1冊の書籍を書き上げるのとは、まったく違う観点だ。

自分の勘所に自信を持って、自由闊達であり続ける。

そして、「正しさ」「美しさ」を忘れず日々前進する。

あとは、見えない部分だが「勤勉」を自分に課すのが大切かと。

というわけで、「ブログを仕事として運営・執筆している」という話を書いてみた。

※ この10年間、3つのブログサービスで執筆してきた。これまでの読者数は総読者数3万人ぐらい。記事1本では200人前後。読者の国は1位日本・2位アメリカ・3位カナダと続く。(だいたい読者数の目標を立てていない・笑)

それでは、また!

---------------------------------------------旧記事更新109

『SunTAMA Style』2021年8月19日記事

『SunTAMA Style』2022年8月19日記事

『SunTAMA Style』2023年8月19日記事

『Life Tour21 st』2016年8月19日記事

「Vacannsを楽しむ余裕を!」

『みいこStyle』2019年8月19日記事

「今日から実践!貯まる小さな習慣とは」